坂茂:纸田墨稼三十年

- 来源:艺术与设计

- 关键字:建筑师,史蒂芬,设计

- 发布时间:2014-07-07 16:29

普利兹克奖颁奖前夕,各种猜测纷至沓来。是不断有水准之作建成却始终没有得到普利兹克评委眷顾的丹尼尔·里伯斯金?又或是近几年得奖呼声极高的史蒂芬·霍尔?结果却出乎许多人意料——评委会把奖颁给了57岁的日本建筑师坂茂。

许多建筑圈外人士不禁问道:坂茂是谁?部分建筑圈内人士也有类似疑惑:坂茂设计了什么房子?跟其他产量丰富名扬四海的普利兹克奖得主相比,坂茂尽管也建成了一些住宅、博物馆、办公楼,但不论从数量还是规模上都有些“相形见绌”。别人想尽办法使建筑永垂不朽的时候,他最著名的设计却几乎都是在灾区搭建的临时建筑。坂茂这三十年,马不停蹄地用“纸”这种弱不禁风的材料修复着灾难带给人类的创伤。

坂茂是谁

1957年8月5日,坂茂出生于东京,父亲是丰田公司的普通员工,母亲是时尚设计师。在还不知道建筑学为何物的童年,坂茂就因为自家木屋加建,经常收集木材切割下来的各种余料,用来做一些小玩意。他喜欢木头的香味。但使坂茂真正萌生成为建筑师的念头的,是初中时期一门叫做“工业艺术和家居”的课程。课程中有一个暑假作业是设计一个家并做出模型,坂茂的作品拔得头筹,这使他开始意识到自己的潜力,建筑学这个词也进入了坂茂的视野。

之后,本打算去东京艺术大学学习建筑的坂茂,无意中读到A+U在1975年做的关于约翰·海杜克以及库珀联盟的专题报道,那时约翰·海杜克是纽约库珀联盟建筑学院的院长,被人戏称为“纸上建筑师”——因为他的作品总带有某种前卫的空想。正是这种特殊气质深深吸引了坂茂,促使他决定前往库珀联盟。此后,从手工艺开始玩成建筑师的坂茂,创作轨迹也和纸张、小型建构形影不离。

由于坂茂只在日本接受了高中教育,所以骨子里并不是典型的日本思维,他总是坚持原则从不妥协。在库珀联盟,他常常和老师激烈争吵,因此尽管比大多数学生都要优秀,还是不得不重修课程。1984年,在库珀联盟学习了四年的坂茂深感疲惫,于是休学一年回到日本,在矶崎新的工作室工作。正当他准备回学校继续学业时,坂茂的母亲需要建造一个新工作室,于是坂茂便留下来主持设计;再之后又陆陆续续接到了其它项目,重返库珀联盟的计划就一直搁浅,如此机缘下坂茂开始了自己在日本的建筑实践活动。

与纸的不解之缘

坂茂在日本的最初实践都是一些小型布展,对材料和手工艺颇感兴趣的他也一直希望尝试新的材料。1984年,当坂茂接下为芬兰建筑师阿尔瓦·阿尔托布展的项目时,他第一次尝试用纸管搭建了展览场所,这种柔软的材料经过建筑师的处理表现出了惊人的强度。当时纸筒作为建筑材料并没有任何先例,所以坂茂对其进行了周密的测试,发现它比想象中坚实得多,可以加工成各种长度和厚度,也可以进行防水、防火以及覆膜处理,中间的空腔还可以容纳结构构件,并具有较好的隔热和隔声性能。

于是四年之后,在东京工业技术中心和生产厂家研究中心的配合下,坂茂用纸管搭建了第一座完整的临时建筑——名古屋设计博览会的一个凉亭。它由330个直径55厘米的纸管组成,中间还有12个直径为120厘米的纸管围合而成的卫生间。在纸筒暴露于自然环境里逐渐老化的过程中,坂茂进行了各种测试,在加强纸管的结构性能上得到了经验。此后,坂茂用纸做建筑的热情便一发不可收拾,但那时关于环境和生态的讨论还远没有开始,人们也从未想到纸会成为一种建筑材料被一个建筑师大量用于实际建造中。

“不在于建成而在于拆掉”

2000年德国汉诺威世博会上,已小有名气的坂茂受邀设计日本馆。那一届世博会的主题是环境问题,于是坂茂同样选择了可以回收和反复利用的纸作为材料。在这次设计中他说了一句名言:“我的目标并不在于建成,而是能把这个建筑拆掉。”

众所周知每一届世博会都要建造许多展馆,然后在它们完成使命后将其拆掉,变成一大堆毫无用处的工业废料。坂茂希望能够最大限度地回收利用这些工业废料。他与德国建筑师弗雷·奥托合作,构筑了一个巨大的纸管网格薄壳结构,原材料全部来源于再生纸。拱形主厅由440根直径12.5厘米的纸管呈网状交织而成,表面再覆以纸膜,使整个建筑呈现出一种独特的轻盈与纯净。

这个坂茂从业以来规模最大的纸建筑在世博会持续的半年时间里屹立不倒,经受了各种天气的考验;而且世博会结束后,所有建筑材料都被回收再利用,运回日本做成小学生的练习本,没有一点一滴浪费掉,精彩回应了坂茂在设计之初说过的那句话。

但就在人们以为坂茂会一直这样以纸作为材料为城市建造庞大纪念碑时,坂茂却又出人意料地说道:“我对自己身为建筑师的职业生涯感到失望,因为我们并不是在帮助社会,为民众工作,而是在为有权有势的人工作。”历史上建筑师只为有钱人服务的宿命从未改变过,而富人、政府、开发商利用他们的财富和权力雇用建筑师设计宏伟建筑为他们的繁华锦上添花时,全世界却仍有许多人因为自然灾害流离失所。他们仅仅渴望一个临时住所,却没有一个建筑师为他们设计。渐露头角的坂茂开始想冒行业之大不韪,积极投身全球各地的灾区工作。

用最脆弱的材料抵御灾难

坂茂第一次投入灾区工作是在1994年。非洲卢旺达的两个部落胡图族和图西族的互相残杀,使两百多万人变为无家可归的难民,事后联合国为他们安排了临时难民营。但当坂茂在新闻照片上看到这些难民营时大吃一惊——所谓的难民营其实就是一张用于裹住身体的破旧塑料纸,根本无法抗寒挡雨,因此难民们不得不去砍伐树木,用它们当结构支撑支起塑料纸。当两百多万人同时去砍树,就演变成了严重的森林采伐,对环境的破坏不言而喻。于是联合国又紧急提供铝制的杆件和棚屋,却忽略了铝在当地是很值钱的材料,难民宁愿将它拿去卖钱,然后继续砍伐树木。

坂茂联系了主管联合国难民事务的高级官员提议使用纸管建造避难所,纸管价格便宜,不用担心难民拿去换钱;而且坂茂经过之前多年的实践和测试,清楚他的纸房子的坚固程度完全满足需要并且易于搭建。项目之初,坂茂先搭建了50个纸管帐篷用于测试耐用性、抗湿和防白蚁能力,结果证明非常适用,于是开始大规模建造并获得了空前的成功:不仅有效降低了帐篷的成本,而且为灾民提供了最恰当的援助——这里的“恰当”意味深长:“如果给灾民提供太多太好的住所,那么他们将失去归还的动机,失去自己重建家园的动力,所以我们才要提供最‘恰当’的援助。”

1年后,也就是1995年,日本发生了神户大地震,7000多人丧生,整个城市都在震后的熊熊大火中燃烧。一些前越南难民不能入住由日本政府提供的临时住房,聚集在一个已经损毁的天主教堂旁风餐露宿。坂茂向神父建议“何不用纸管重建教堂?”神父对这一玩笑似的提议嗤之以鼻。但坂茂并未放弃,多次去神户接触当地越南人社区(震后他们住在公园里的临时塑料帐篷中),并筹集资金、组织学生为他们搭建了纸管帐篷。这些帐篷使用填满沙袋的啤酒箱作为房屋基础,用紧密排列的纸管作为墙壁,搭建与拆除都十分方便。

尽管是给难民避难用的临时住房,坂茂也贯彻了身为建筑师的基本审美要求,特意选择了麒麟牌啤酒箱而不是当时更有名的朝日牌:因为朝日的啤酒箱是红色,与纸管的色调不协调。他说:“难民营一定要美丽,从心理上讲,难民受到了伤害,他们应该呆在漂亮舒适的地方缓解内心的压力。”整个夏天,坂茂带领学生搭建了350个帐篷,这一举措最终也打动了神父,同意其用纸管重建天主教堂。教堂五个星期就建好,用58根纸管做主结构,便于拆卸、移动、重建;而纸教堂的立柱和其中的长椅均为高密度一次成型纸管,每根纸管长5米、直径33厘米、厚1.5厘米、自重仅为60公斤,但抗压强度却达到6936公斤,抗弯强度则为每平方厘米85.2公斤。

临时建筑大师原计划只保存3年的教堂因为深受当地民众的喜爱,矗立在那里整整十年。到台湾发生921大地震后,坂茂提出捐出这座教堂,拆卸后将58根纸管漂洋过海运到灾区埔里桃米生态小区,由当地的志愿者进行搭建,这座纸教堂的外墙是玻璃纤维波纹板,人们经回廊进入大厅时会感受到由屋顶顶棚射入室内的微妙天光,充满静谧氛围。如今这座教堂还保留在台湾,成为了一个永久建筑。

在土耳其、西印度、斯里兰卡以及中国,只要是有灾难发生的地方,都能看到坂茂和他的纸建筑。每一位建筑师都希望自己的作品万古流芳,而坂茂却忙着为灾区搭建临时建筑。“什么是永久的建筑,而什么又是临时的建筑?”这个问题在坂茂这里有着不一样的回答:决定建筑永久性的并不是材料的寿命,而是人们是否爱这个建筑。如果开发商盖建筑只是为了盈利,就算是混凝土建起来的高楼大厦,也只是昙花一现。而即便是纸做的建筑,只要对人们有用,得到人们的喜爱,就能变成永恒的存在。

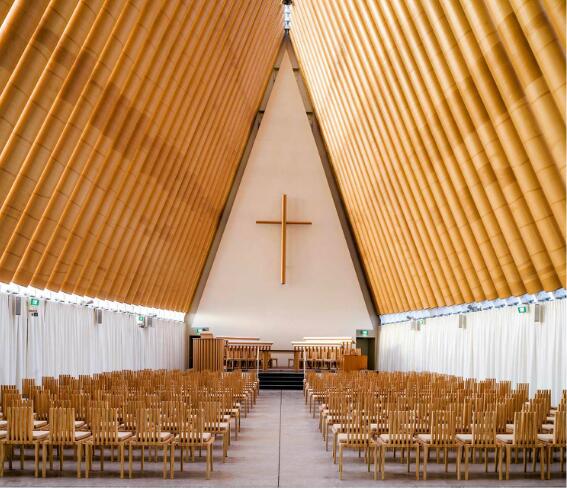

坂茂最新的纸管建筑位于新西兰的克赖斯特彻奇。基督城克赖斯特彻奇在2012年2月遭受了地震重创并造成了无法弥补的损失,而这座城市的标志性宗教建筑——有着132年历史的哥特式教堂也遭到了损毁。坂茂因其之前在灾后重建领域的成就受到当地政府委托重建临时大教堂,这座纸板大教堂也将成为坂茂的职业生涯中迄今为止最大的纸管结构建筑,能够同时容纳700人集会,预期寿命可达50年。坂茂希望通过新教堂唤起人们内心对老教堂潜在的记忆,于是仔细研究了在地震中倒塌的大教堂的比例关系,提取了立面抽象的三角形态——由于西立面和东立面高度一致但底边长度不同,出现了整个三角体形态由西向东的收分效果。

最终,建筑物的框架由一系列等长的纸管和6米的集装箱组合搭建而成,坐落在牢固的水泥地基上。纸管外包裹着防水聚氨酯和阻燃剂,8个海运集装箱放在顶部,一边四个,用于稳定教堂倾斜的外墙。外墙由96根等长的硬纸管构成,组成了一个24米高的三角祭祀空间。这些纸管都在当地生产制造。为了使纸管强度可以支持起24米的空间高度,坂茂在纸管中间穿插了木梁作为强化支撑。纸管与纸管之间留有6厘米的空隙,阳光可以透过空隙洒入室内,时间仿佛都在这个临时的光影空间中凝固了。

坂茂的整个职业生涯中,确实没有几个激动人心的地标建筑物。建筑师们在时代的浪潮中追逐流行的建筑语言和前卫的建筑理念时,坂茂却回归到了生活本身。这种“不作为”让不少人对坂茂获得普利兹克奖产生了质疑,就连扎哈的合伙人帕特里克都在社交网络上公然发表“是不是那些想得普利兹克奖,或者诺贝尔物理学家奖的人就得在自己的东西里混上点人道主义关怀?”这种酸溜溜的言论。

而坂茂却在获得普利兹克奖的一个星期后便前往四川雅安芦山县,对中国第一家“纸管”幼儿园——太平镇苗苗幼儿园进行现场确认去了。这种无声的回应应该值得所有追名逐利的建筑师们反思:坂茂这个临时建筑者,也许比那些能拿软件捏出奇特建筑形状的建筑师更接近现代主义者的理想:“让大众能够得到美好的东西,包括最贫穷者。”

文Article>鲁雯泋 图Pictures>普利兹克建筑奖 编辑:曾莉莉

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……