电视硬汉李维森·伍德

- 来源:海外文摘

- 关键字:李维森·伍德

- 发布时间:2016-08-18 14:12

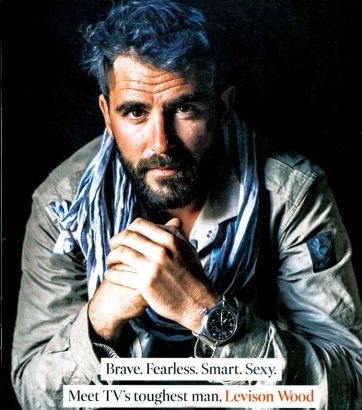

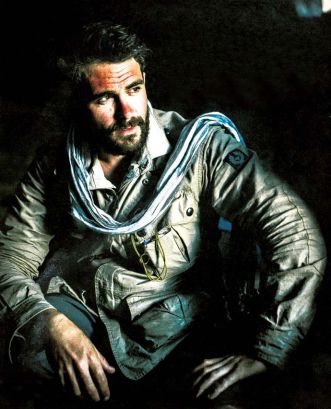

勇猛无畏、智慧性感,李维森·伍德是一位英国探险家、作家、摄影师,走过世界许多地方,近期他刚刚结束喜马拉雅之行——起于阿富汗,止于不丹,为期6个月,全长1700英里。英国电视台第4频道以纪录片的形式对这次探险进行了报道。2013-2014年,李维森还完成了全长4000英里,耗时9个月的尼罗河探险。让我们一起走进这位电视硬汉的世界,听一听他对以生吞活昆虫而闻名的求生节目主持人贝尔·格里尔斯的看法,再听他讲一讲,他在尼泊尔的一场车祸中的濒死体验。

李维森·伍德看上去并不是那种会声嘶力竭尖叫的人。他看上去属于那种,你会愿意把自己的女儿托付给他,那种面对危险仍然淡定如常,面对伤痛不会眨一眨眼睛,牙掉了直接往肚子里吞,没有丝毫抱怨的人。他就是这样一个人,外表坚韧,内心也同样强悍。如果你对他的工作充满兴趣和敬意,打算跟随他的脚步走遍世界,你将有机会目睹他的英勇和豪迈,听到他的尖叫。

2015年,李维森完成了尼罗河探险,并因此获得极高的赞誉。他对非洲的深刻了解和他言简意赅的措辞,给世人留下了难以忘怀的印象,英国《每日邮报》评价他为“全球第一性感男神”,“比贝尔·格里尔斯强十倍”(贝尔·格里尔斯为著名探险节目《荒野求生》主持人)。近期,他又刚刚结束喜马拉雅之行,并出版了新书,同题材纪录片也制作完成——看完第一集,你就会对这位职业探险家的生活状态有一个初步的了解。

尼泊尔遇险

夜幕已经降临,李维森身处尼泊尔。由于一些复杂的原因,他不得不中断步行,改走山路,乘车前往穆西果德镇。谁料,走这段山路时出了意外,他没能及时赶到目的地,至少他的车没有——山路崎岖,刹车在下坡时失灵了。“简单点说,车冲下了悬崖,”李维森的语气很平静,“坠落距离大概有150米,我很幸运,能够活下来,只是胳膊和肩膀受了伤。3天后,直升机来了。我又回到了加德满都。”

对于记者的提问,李维森的回答十分简练,因为他的宣传公关告诉他,关于坠崖事故不要讲太多,这样人们才会去买他的新书。他们有些多虑了,这本书有足够的吸引力使人们去阅读它。下面这段就引自书中李维森撰写的“没有回头路”的片段:

“(坠崖前,)我看到的最后一样东西就是不断逼近的陡峭岩壁。车子移动的速度很慢,就像电影中的慢镜头……我对当时的状况一清二楚,在那一秒,我知道我们马上要坠崖了,我知道我马上要死了。”

李维森回忆,车子当时的时速是40英里,坠落只用了几秒,车子撞击地面弹起了3次,然后翻滚到停止。李维森被甩了出去。一开始,他觉得自己的左臂保不住了,后来他意识到,他的手臂并没有被切断,“只是看上去血肉模糊,而且错了位。我一把攥好了我的胳膊。”一台摄像机从始至终在转动着,也是在这段节目中,你将有幸听到李维森的尖叫。

钻心的疼痛击挎了他。直升机赶到前的3天里,他以为有人给他打了吗啡。他飞回到伦敦做手术,伤好后,左臂到肩膀留下了一道长长的、铁青色的疤痕,里面还埋着一块金属片。李维森把袖子卷起来给记者看,那道疤痕就像是从霸王龙的口中死里逃生留下来的。

到目前为止,这位曾在阿富汗服役的指挥官,退役后完成了尼罗河步行探险,后来又挑战了亚洲世界屋脊的家伙,都令你产生了怎样的遐想?李维森就是这样一个在死亡和地狱般的痛苦折磨前面不改色的硬汉。然而,他接下来做的事,更加令人惊叹。在伦敦疗伤的4个星期里,胳膊上挂着针,靠止疼药度日的李维森,撰写完成了新书的三分之二。出院后,他又飞回尼泊尔,继续走完了之前没有完成的旅程,最终于11月末到达既定终点——不丹。之后返回伦敦不到一个星期,李维森就递交了完整的手稿。事实上,与记者在其伦敦公关公司顶层的咖啡馆见面时,他刚把稿子交了上去。他的皮肤晒得黑黑的,但看起来轻松而惬意。

硬汉的偶像

故作轻松对于身在异国的一些英国人来说非常重要。在这方面,没有人比旅行作家埃里克·纽比做得更加出色,连李维森都是纽比的“铁杆粉丝”。开始喜马拉雅的行程前,李维森拜读了纽比的经典著作《漫步兴都库什山》好几遍。该书中最有名的段落,是纽比同他的旅伴——外交官休·卡里斯,在潘杰希尔河的河堤上遇到了阿拉伯著名探险家威福瑞·塞西格。他们一起用餐,然后准备休息。纽比和卡里斯不小心把充气垫弄炸了。塞西格打趣他们道:“天哪,你们这一对娘娘腔!”

休·卡里斯实际上是一位退役军人。二战期间,埃里克·纽比也曾服役于联合国特殊舟艇部,但他的旅行作家人设并没给人留下这方面的印象。同李维森一样,对于贝尔·格里尔斯之流的所谓的电视硬汉,卡里斯和纽比也总是充满不屑。谈起纽比和卡里斯,李维森认为他们是名副其实的硬汉,“他们知道自己在做些什么。对于可能出现的各种情况,他们都做好充分准备。先做好功课是必要的。但旅程中最终会出现什么状况,是没人能预料的。”

李维森说话时的元音发音有着斯塔福德郡乡野的味道,柔和恬淡,毫不做作浮夸。无论谈论逆境或是顺境,他的声调起伏都不大,没有明显的抑扬顿挫,所以他的听众必须全神贯注,否则很有可能错过那些惊心动魄的经历和描述。他说话时的表情也异常平静,从表情很难看出他在谈论一次次远征探险的灾难性经历。

旅伴之死

2014年3月,尼罗河探险正在如火如荼地进行中。有关这位强悍的英国预备役军人已经走完了非洲一半行程的传言不胫而走。在乌干达北部,39岁的美国记者马修·鲍尔应《男性月刊》的安排,加入了李维森的队伍。“见到他之前,我并没有听说过他,不过他有一份很棒的简历,”李维森说,“他曾到过珠峰大本营,有过多次远征经历,是一个经验丰富的记者。但特别不走运的是,他是从纽约直接赶过来的,那时的纽约还很冷。”李维森说。

确切地说,纽约当时的气温是摄氏零下6度,而在乌干达北部的阿杰,当地气温接近45摄氏度。与李维森一起前进的第3天,鲍尔就开始出现中暑症状。李维森马上就觉察了出来。“通常情况下,中暑的表现是眼睛呆滞无神,开始呕吐或想吐吐不出来,然后开始发烧,身体感到寒冷。当马修抱怨身体一阵一阵的灼热感,我就感到不妙。”李维森回忆,“我们停了下来,找地方休整避暑。我们往马修身上洒水,给他喂水,想办法找直升机支援,却被告知乌干达方面提供不了。”

鲍尔最终昏迷了。两个小时后,经过摄影师和李维森的反复尝试并施行心肺复苏,鲍尔依然没有挺过来。被问及事发两年后,李维森是怎么想通这件事的,他说:“那时所有人都无能为力了,如果有任何办法,我们都会去尝试。我们所处的位置太偏僻,如果他当时不在那里,可能还有办法。”

成为明星

鲍尔死后,李维森花了一天时间考虑还要不要继续向前走。最终他决定改道。他艰难地穿越南苏丹。接近朱巴河(流经埃塞俄比亚南部和索马里南部的河流,流程约1609公里)时,为英国一个纪录片摄制组进行后勤和安全筹备工作时,剧组导演问他最想去哪里。他记得他当时的回答是“我想把我们面前的这条河从头至尾走一遍”。导演道:“这个主意不错,就这么定了。”英国电视台第4频道马上买下了它的版权。

一切对李维森来说都驾轻就熟。大学期间就研究过东非历史的他对东非可谓了如指掌,后来他又创办了一家旅游安保公司,对于他征服非洲来说,更是如虎添翼。所以他每次看上去都轻车熟路,悠然自得。一年以后,4000英里开外,李维森又拿着一瓶香槟,举着一面米字旗,来到了地中海。第4频道当时还不知道,李维森的纪录片会成为收视新星,但他们也大抵预料到了。李维森的纪录片首播被安排在周日晚间的黄金档,该时段曾由大热剧《国土安全》所占据,而且这一次,李维森的纪录片的收视率一下超过了前者。李维森·伍德就此一夜成名。

不喜欢为了探险而探险

如今,如果你用谷歌搜索李维森·伍德的英文名字Levison Wood,他的名字后的第一个搜索结果就是“李维森·伍德结婚了吗”。当你键入W的时候,这个结果就会自动跳出来。对此,李维森也听说了,他说:“夏洛特几天前告诉我的。”夏洛特既不是他的老婆,也不是他的女朋友,夏洛特也是去书店里抢购李维森喜马拉雅探险新书的一员,此刻她也在咖啡馆中,坐在我们旁边,听我们说话。夏洛特看着我们微笑着说:“那是个每个人都想问的问题。”

那么,李维森·伍德究竟有没有结婚呢?答案是没有。“那我们算不算很熟了?”记者问。“嗯,我想还不算很熟吧,还不太熟。”那李维森作为一个性感偶像,是什么感受呢?“我自己也有点糊涂了,真的。”

在英国老家时,李维森住在富勒姆的一间公寓里,他会穿着考究的粗花呢套装,至少与出版社见面时会这样穿。虽然看起来身价不菲,但李维森承认,他手上戴的那支天价腕表是赞助商送的。新书的皮套已经准备就绪;下一部纪录片的第一集已经摄制完成,其余部分目前处于后期制作阶段——总而言之,李维森·伍德的品牌形象已经确立,观众群也在不断扩大。

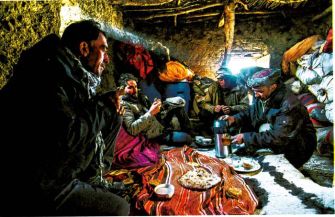

记者问李维森,他对同样是英国人主导的国际野外求生节目,比如还曾邀请奥巴马作为客座嘉宾的《越野千里》里面的贝尔·格里尔斯这样的对手有何印象时,李维森的回答是,他并没有把他们看作对手,他也没看过那些节目,他家里都没有电视。“说起来也挺有趣的,我不喜欢为了求生而探险的探险。但是观众们喜欢,所以短时间内这类节目会一直盛行,可我更感兴趣的是人。令我着迷的是旅途中遇到的各种人,不同的文化,以及与这些拥有不同文化背景的人之间的互动和交流。花大量时间从土洞里挖虫子,然后向人们显示我有多强悍、多伟大,不是我想要的。”“不过,假如你想把节目的重点放在求生上面,也是不难办到的,对吗?”我问。“是啊,我回绝了很多类似的邀约。”

从军生涯

同他的英雄偶像埃里克·纽比一样,李维森在很早以前就对自己开始了最传统、最老派的探索训练。早在与英国纪录片摄制组在尼罗河边的朱巴进行那段充满转折性的重要对话之前很久,他就做过多次跨国旅行,而且早已超越了跨国旅行的范畴。22岁还是诺丁汉大学的学生时,李维森就独自搭车,花了5个月时间完成了伊朗-阿富汗-印度之旅。那是2004年,正值喀布尔解放和英国对赫尔曼德进行军事部署期间。

2003年夏天,李维森与一个旅伴一起被困在了约旦,原因是相邻的以色列封锁了边境,而走出去的唯一途径就是穿越伊拉克,于是他们动了身。“我们不能向北去黎巴嫩,也不能飞回英国,因为我们是学生。当时我们考虑,如果可以到达巴格达,或许能有机会搭车回家,而我们确实做到了。我们找到了一些‘神通广大’的雇佣兵,坐着他们的车,到了土耳其边境。”李维森称,2003年美英联军出兵伊拉克和近代史中最血腥的内战打响前的那段时间,是“4个月的半和平期”。“我们穿越巴格达北部的提克里特时,萨达姆还躲在他的小洞穴里。”

旅途中李维森发现,虽然在媒体的描述中,暴政和战争会使一个地区生灵涂炭,但真的身临其境时,感觉却是不一样的。“你可以活着进去,活着出来。事实上,你不仅能够活着出来,你还能交到很多朋友,并看到许多新闻媒体从不对外界报道的一面。”鼓足了勇气的李维森决定沿着奥克苏斯河到达其源头,加入那里的部队。

采访中,对于自己的从军生涯,李维森没有讲太多。“我觉得对于这段时期,还没有人问过足够深刻的问题。”他说。所以我决定问他一个肤浅的问题:“当你降落在阿富汗战区时,你有没有感到害怕?”“害怕这个词不太合适。我的意思是,我们都是训练有素的。经过两年的军事训练,我们才到达阿富汗,所以在到那之前,你感到的更多的是兴奋,不是害怕。你知道那里危机四伏,但你是受过最高等训练的士兵。你坐在一架直升机上,身边的30个小伙子都是你的好兄弟。你根本不会感到害怕,你已经胸有成竹,你的目标是让这30个家伙同你一起活下去。”

他再一次做到了。在一次建造警察局的行动中,他们不得不快速反应应对战斗,他的部队中有人受了伤,但没人丧命。毫无疑问的是,李维森对阿富汗的透彻了解发挥了作用。李维森对于英国国防部长约翰·里德提出的“英军进驻赫尔曼德,在2006年撤出前,不会动用一颗子弹”的言论嗤之以鼻。“简直就是胡说八道。任何一个见过普什图人(阿富汗南部和巴基斯坦西部的主要民族),或对阿富汗人有所了解的人,都知道他说的这种情况是不可能发生的。”

在伊斯兰国猖獗的时代,同李维森·伍德聊天会让你重新感受到无限的可能性。你会发现,你在思考,如果决定参与哪场战争和如何作战的人都像李维森一样,我们将战无不胜,并且根本不会加入到不必要的战争中去。然而,我们并非总能拥有如此精良的部队和军人,而李维森对于自己的现状也是志得意满。毕竟,还有什么工作能让你既成为畅销书作家兼人气偶像,又让你有机会接触食人族,同他们聊吃人的事儿呢?

李维森就曾与食人族有过亲密接触。“是的,那是一个有食人习惯的僧侣,住在印度的恒河源头——赫尔德瓦尔。他只吃死去的人,只在喜庆的日子里才会吃。他说他会吃一只手,一条腿,再吃一些人脑。他的仆人说人肉尝起来有点像盐水鸡。”

《行走喜马拉雅》节选

“那一秒钟,我就知道:我马上要死了。”

——李维森·伍德讲述了他在尼泊尔的一个夜晚,一段险些令他丧命的车祸经历。

由于没能坚持自己的判断,我跟着朋友兼向导比诺德来到一条小巷,那里正停着一辆马恒达SUV(印度知名汽车品牌)。车的司机正钻在车下用扳手鼓捣着什么。

“Namaste!”一个人影站起身来,用印度语跟我们打招呼。当时天已经很黑了,我几乎看不到他的脸。

“你好。”我回答说。

“我带你们去穆西果德吧,”他咧嘴笑着说,“价钱便宜。”

“天太晚了,又这么黑,太危险了。你知道有什么地方今晚我们可以过夜吗?”

那个影子摇了摇头:“只能去穆西果德。很安全的,没问题,先生。”

我看了看比诺德,我看出他已经筋疲力尽了,我也一样。想象自己睡在泥泞停车场的样子,顿时觉得,如果有一张床可以睡就再好不过了。一起同行的弟弟皮特也看着我耸了耸肩。司机跳进了车,启动了引擎。“发动机良好,刹车也很灵,先生。”

“好吧,”我说,“咱们去穆西果德吧。”

山路蜿蜒曲折,黑暗使旅途更加崎岖。四下里漆黑一片,只能看到车前灯照在灌木丛和香蕉树宽大扁平叶子上的光影。我们驶过一个个急转弯,爬到了一座山梁上。山路十分狭窄,车右侧草丛的外缘就是陡峭的山坡,草木茂盛;车左边向下望就是黑黢黢的丛林。

车一直向前开着,司机换档时,车子发出了刺耳的摩擦声。我向他望去,他正在发疯似地摆弄着制动器。突然车子开始颠簸起来,速度又加快了。我马上明白了怎么回事。“撞那堵墙!”我对司机说,我意识到刹车线一定是卡住了。车前灯照耀在车右侧的一面整齐的黑墙上,至少在100米的距离里,路是笔直的。“撞那面该死的墙,快向右转!”

我能看到路的右侧有一条沟——非常完美,司机只需要向右打方向盘,把车开进沟里即可。但他不想把车漆刮花——我当时这样猜想:这个自私的混蛋!

我看到的最后一样东西就是不断逼近的陡峭岩壁。车子移动的速度很慢,就像电影中的慢镜头。车前灯把斜倚在路缘上生长的树木照得发亮。我对当时的状况一清二楚,在那一秒,我知道我们马上要坠崖了,我知道我马上要死了。

或许你会觉得,当时的状况乱成一锅粥,而我惊恐万分。但是并没有。一切都是在瞬间发生的,也就是几秒钟的事儿。从路沿飞出去的时候,车速超过了40英里/小时,我感到身体里灌满了肾上腺素。我意识到要出车祸了,我知道我们将生不如死。接着,我们“迎来”了第一次撞击,汽车一定是撞在了石头或树上,我们跟着翻起了跟斗。接着又是两次。我们跟着车向下翻滚,最后跌到了峡谷深处。每次的撞击,都使我无法相信,自己还活着。我猜想,下一次撞击,我可能会撞得头破血流,然后死去。我想知道的是,死,究竟是何感觉——就是死,需要经历怎样的过程。

汽车经过一连串的撞击、翻滚,终于停了下来,已经不成样子。我长出了一口气。坠落的整个过程我都屏住了呼吸吗?我也不知道。那段时间,确切地说,那几秒钟里,我就像死了一样。车子停下来后,我感觉我在动,但不是借助我自己的力量,而是一种空灵的力量在推动着我,以很慢的速度,在湿湿的草叶间移动。我想我爬出了车窗。

四周黑鸦鸦的一片,这里究竟是天堂,还是炼狱?嗯,我几乎可以肯定,我来到了地狱。我感觉不到一丝的疼痛。这时,耳边传来微弱的哭声,还有低沉的呻吟声。这种低沉的痛苦的呻吟声,听上去并不像来自人类。就在那时,我意识到了我身在何处。“是谁?”我大喊道。“是你吗,比诺德?”没人应答,只听到更加低沉的呻吟声。

对自己可能瘫痪的恐惧和对皮特的担忧击垮了我,我用尽全力大叫道:“皮特,你还活着吗?”就在那时,一阵剧痛袭来,那种撕心裂肺的疼痛使我的全身痛苦万分,我从没有过这种感觉。“李维,”皮特叫道,“我还好,我还活着。”

“皮特,”忍住剧痛,我向他喊道,“到我这里来。”

“我还在车里,出不去。车子吊在了悬崖边,离水很近。”

“小心一点。”我大喊。我用手摸索着离我最近的那个人,喃喃低语和呻吟声都来自这里。我把他朝我的方向拽,“发生什么事了?”这个人问。听到这个声音,我像瞬间又活过来一样:他是比诺德,他还活着。看到我,他哭了。我也哭了出来。这时,皮特也从汽车残骸里挣脱了出来。

“你还好吧?”我问皮特。

“嗯,比你看起来好一些。”他笑着说。

此时此刻,我的心里终于松了一口气,疼痛被抛在了九霄云外,快乐的感觉填满胸臆。我知道自己还活着,虽然身体的痛苦使我们感觉如坠地狱,但至少我们仍然拥有被救赎的生机。

[编译自英国《泰晤士报》]

贾尔斯·维特尔/文 孟果/编译

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……