我的家乡有“吃晚茶”的习惯。下午四五点钟,要吃一点点心,一碗面,或两个烧饼或“油墩子”。1981年,我回到阔别四十余年的家乡,家乡人还保持着这个习惯。一天下午,“晚茶”是烧饼。我问:“这烧饼就是巷口那家的?”我的外甥女说:“是七拳半做的。”“七拳半”当然是个外号,形容这人很矮,只有七拳半那样高。这个外号很形象,不知道是哪个尖嘴薄舌而又极其聪明的人给他起的。

我吃着烧饼,烧饼很香,味道跟四十多年前的一样,就像吴大和尚做的一样。于是我想起吴大和尚。

吴大和尚(这是小名,我们那里很多人有大名,但一辈子只以小名“行”)开烧饼饺面店。

我们那里的烧饼分两种。一种叫做“草炉烧饼”,是在砌得高高的炉里用稻草烘熟的。面粗,层少,价廉,是乡下人进城时买了充饥当饭的。一种叫做“桶炉烧饼”,用一只大木桶,里面糊了一层泥,炉底燃煤炭,烧饼贴在炉壁上烤熟。“桶炉烧饼”有碗口大,较薄而多层,饼面芝麻多,带椒盐味。如加钱,还可“插酥”,即在擀烧饼时加较多的“油面”,烤出,极酥软。如果自己家里拿了猪油渣和霉干菜去,做成霉干菜油渣烧饼,风味独绝。吴大和尚家做的是“柏炉”。

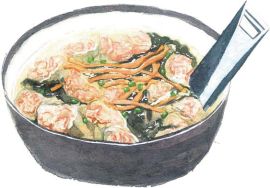

原来,我们那里饺面店卖的面是“跳面”。在墙上挖个洞,将木杠插在洞内,下置面案,木杠压在和得极硬的一大块面上,人坐在木杠上,反复压这一块面。因为压面时要一步一跳,所以叫做“跳面”。“跳面”可以切得极细极薄,下锅不浑汤,吃起来有韧劲而又甚柔软。汤料只有虾子、熟猪油、酱油、葱花,但是很鲜。如不加汤,只将面下在作料里,谓之“干拌”,尤美。我们把馄饨叫做饺子。吴家也卖饺子,但更多的人去,都是吃“饺面”,即一半馄饨,一半面。我记得四十余年前吴大和尚家的饺面是120文一碗,即12个当十铜元。

吴家的格局有点特别,住家在巷东,即我家后门之外,店堂却在对面。店堂里除了烤烧饼的桶炉,有锅台,安了大锅,卖面及饺子用;另有一张(只一张)供顾客吃面的方桌。都收拾得很干净。

吴家人口简单。吴大和尚有一个年轻的老婆,管包饺子、下面。他这个年轻的老婆个子不高,但是身材很苗条。肤色微黑。眼睛狭长,睫毛很重,是所谓“桃花眼”。左眼上眼皮有一小疤,想是小时生疮落下来。这块小疤使她显得很俏。但她从不和顾客眉来眼去,卖弄风骚,只是低头做事,不声不响。穿着也很朴素,只是青布的衣裤。她和吴大和尚生了一个孩子,还在喂奶。吴大和尚有一个妈,整天也不闲着,翻一家的棉袄棉裤,纳鞋底,摇晃睡在摇篮里的孙子。另外,还有个小伙计,“跳面”、烧火。

吴大和尚和这个桃花眼、小身材的小媳妇大概都已经死了。现在,这条巷口出现了七拳半的烧饼店。我总觉得七拳半和吴大和尚之间有某种关联,引起我一些说不清楚的感慨。

七拳半并不真是矮得出奇,我估量他大概有一米五六,是一个很有精神的小伙子。他是一个名副其实的“个体户”,全店只有他一个人。他不难成为万元户,说不定已经是万元户,他的烧饼做得那样好吃,生意那样好。我无端地觉得,他会把本街的一个最漂亮的姑娘娶到手,并且这位姑娘会真心爱他,对他很体贴。我看看七拳半把烧饼贴在炉膛里的样子,觉得他对这点充满信心。

两个做烧饼的人所处的时代不同。我相信七拳半的生活将比吴大和尚的生活更合理一些,更好一些。

也许这只是我的希望。

(闫蕊森摘自人民文学出版社《汪曾祺散文》)

汪曾祺

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……