抗抑郁药吃还是不吃?

- 来源:海外文摘

- 关键字:抗抑郁药,心理学,焦虑症

- 发布时间:2015-09-15 08:08

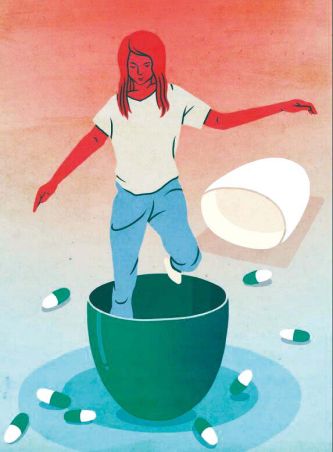

每年,加拿大医生给数以千计的加拿大青少年开抗抑郁药。20年前的艾米莉·兰多就是其中一员。

青少年都在吃抗抑郁药

7岁大时,我开始偏执地认为我家的房子将被烧成灰烬。一晚接着一晚,每当我试图入睡,都仿佛看见火苗烧到了我的床上。大约凌晨1点时,我就会因无法应对那种恐惧而叫醒爸爸。爸爸会带着我穿过房子,把火警警报器指给我看,再确认炉灶都已关闭。这就是我们家的常态。父母告诉我,我的严重焦虑症从我蹒跚学步时就开始了,而且随着青春期的临近,症状愈加严重。

1996年9月3日,也就是我小学六年级上学的头一天,我的精神近乎崩溃。我在学校里从来没有好人缘,但我有一个好朋友,这就足够了。我俩一个暑假都没见过面,在校园里看到她后,我激动地跑上前去和她打招呼。她敷衍地寒暄了一句,随即转过身。我的童年是在难以名状的恐惧中渡过的,总是等待着某种未知的灾祸来临。也许,眼下就是了。我眼泪哗哗地冲进了校务办公室,说我病了——我确实病了。

我的病征就是害怕上学。当父母试图说服我回学校上学,我哭了出来,呼吸急促。有几次,他们劝我在教室里待一两个小时,我就低头盯着大腿,下颚颤抖。我不再吃东西,体重轻了20多磅。一天,我告诉父母,我宁可死,也不愿去学校。自杀的想法把父母吓坏了,第二天早上,他们带我来到了多伦多儿童医院。

那时候,百忧解(Prozac)卖得火热。百忧解上市第一年,销售额就突破了1亿加元。1981年到2000年间,加拿大抗抑郁药处方的数量增加了353%,从320万份增加到1450万份。然而百忧解也并非真能“百忧解”。许多病人都经历过“百忧解失效”,血清素诱发的快感消失,抑郁卷土重来。医生开始担忧百忧解潜在的副作用;有些报告指出,用药者出现了焦虑、暴力行为,甚至自杀念头。患者开始抱怨药物在缓解抑郁情绪时,也让他们的感觉变得麻木,这种症状被称为“抗抑郁人格”。

对于儿童,抗抑郁药在实践中是严禁使用的。在多伦多儿童医院,父母和我遇上了一位激进的儿童心理学家,他开的药方就是一番管教。他宣称,我拒绝上学只是分离焦虑的表现。他给予我父母的建议是:如果有必要,可以用毯子把我卷起来,直接扛进教室。我父母没有接受他的建议。大约看了一个月病之后,他们想到,也许抗抑郁药是唯一能让我好起来的方法。

家庭医生把我介绍给一位儿童精神科医生。他诊断出我患有广泛性焦虑症,给我开的药方是每片250毫克的左洛复(Zoloft),尽管加拿大卫生部不准许18岁以下患者服用左洛复或其他抗抑郁药。如今,有数以万计的加拿大青少年在服用抗抑郁药。而以前的担心仍然存在。这些抗抑郁药会对青少年发育中的大脑产生什么影响?最普遍的担心是抗抑郁药会以某种方式改变患者的“自我身份认同”。

抗抑郁药影响人格

我11岁被诊断患有抑郁症,医生解释说我是由化学物分泌不均引起的。当时的医学界相信,抑郁症主要是由负责控制情绪的一元胺神经传送体的缺乏而导致的。新的抗抑郁药被认为能够拖延神经细胞对血清素的再吸收,允许血清素在细胞之间的突触停留更久,久而久之,也许有助于传递“快乐”的信号。

服药后,我确实有所改善。等到我12岁时,我的悲伤情绪消失了。我换了学校,交了新朋友,生活慢慢步入了正轨。抗抑郁药将我从灾难性的抑郁中解救出来,但种种副作用也如影随形。我把自己的脸和四肢的皮肤抓出许多印记和伤口,还出现了面肌抽搐,医生便给我开了更多的药。父母衡量起这些药片的潜在副作用,而医生希望在我年轻时阻断焦虑和抑郁症状,这样我的大脑也许能找到一条永久性的途径,来对抗那些功能失调性思考模式。没人知道未来会如何。

关于抗抑郁药对青少年发育的影响,我们仍然一无所知。没有长期研究的结果可供参考。一项研究发现,幼鼠在长期接触氟西汀(百忧解中的药物成分)后,成年后会表现出类似焦虑的行为。心理疾病的一大悬念在于,你不知道哪些是疾病导致的,哪些纯粹是人格所致。青春期是人格定型的时期,有些人争论,让人格尚未定型的青少年服用抗抑郁药,会阻碍人格的自然成长。美国记者凯瑟琳·夏普从18岁时开始服用抗抑郁药,她在2012年出版的《在服用左洛复中成年:抗抑郁药如何让我们振奋,让我们消沉,改变我们的人格》一书中写道:“第一次服用左洛复时,我无法区分哪些是我的‘真实’想法,哪些是药物赋予我的情绪,这让我感觉失去了自我。这个麻烦似乎与年轻密不可分。”

临床心理学家杰弗里·克黑恩研究过青少年使用抗抑郁药的情况。他发现,关于人格的考量是患者寻求药物帮助时最主要的心理障碍。存在焦虑并不是心理疾病患者所独有的,人类从远古起就已经对自我人格提出种种问题。哲学家把这种执迷追溯至柏拉图,柏拉图拥护一套关于灵魂的严格理论,认为我们所有人都拥有一个非物质的内核,总是不受身体的控制。

我们为心理测试的结果而担忧,试图确定自己为哪种人格原型。所有这些探求都是为了知道我们在这个世界中的真实身份。但假如人格从一开始就受到药物的操纵,那该如何是好?

接受现在的自我

根据一套流行的心理学理论“五大性格模型”,“人格”由5大特质来决定,它们是经验开放性、尽责性、外向性、亲和性和情绪稳定性。到了青春期,这些特质会趋于稳定和可预测。在我十几岁时,我从未有机会让自己的性格趋于某种统一和平衡。在我精神崩溃后的几年里,抗抑郁药让我能从跌倒的地方重新爬起——不过,我不再是那个友善、焦虑的小孩,而变成了一个敏感、易怒的女孩。高中时,我不再那么乖戾,但社交恐惧愈加严重。我在初中里交到的朋友从一群古怪的女孩变成举止正常的少女,而我是个内向、情绪失调的书呆子。尽管朋友们友善又有耐心,可我无法信任她们。如果我某天没有和她们说话,我会没完没了地担心她们会不会生我的气。其他时候,我自信又无忧无虑。这一切都得看是在一年的哪个时候,或者一天的哪个时候,或者我早餐晚餐时有没有吃过左洛复。

我16岁时,服用抗抑郁药已有5年多,我觉得药片的缺点多过好处。我的胃口好了,体重在增加,但药片也引起了胃灼热和消化问题。更重要的大概是我想知道,离开药片后我是怎样一个人。停止服药后的头两周里,我的感觉棒极了。我的焦虑在可控范围内。接着,仿佛彻夜之间,所有一切又都回来了:恶心,强烈的社交焦虑,最终变成没有缘由的恐慌。暑假结束时,我开始服用喜普妙(Celexa),医生希望这种新药能帮助我避免左洛复带来的副作用。

我那时意识到,我在余生里很可能一直都会服用某种抗抑郁药。我已经试过大约6种不同的抗抑郁药。每用一种新药,头几年里我会感觉良好,适当的焦虑让我保持积极的态度。然而,无可避免的是,每种药物最终都不再起效。与抗抑郁药打了10几年交道后,我有了两条领悟。首先,抗抑郁药有很多副作用,很多人都担心药物对人格有影响,比如性格是受到了药物的影响,还是本来的性格?因此我决定不再单纯依赖药物。我开始了认知行为疗法,锻炼头脑的能力,让它能识别和平息那些负面想法。其次,虽然我培养出了一套自己的喜好——维多利亚时代的小说、狗、健怡可乐,却发现自己的人格进入了无常的状态。在抗抑郁药的影响下,我的性格变化无常,有时是个内向的人,有时却十分善于交际,时而严肃,时而热情,时而自信,时而内心又被不安全感所占领。我的领悟是,人格并不是一成不变的。

哲学家及心理学家詹姆斯·贾尔斯认为,意识是多变的常数——人们总是忘记事情,又创造出新的记忆,重写历史。他提出了一种“无自我理论”,这其实并不是一项关于自我的理论,而是更为深刻。贾尔斯说:“佛陀最早排斥自我的想法,认为它是虚妄。人类创造出永恒不变的自我的理念,导致我们试图攫取那些转瞬即逝的东西。佛陀告诉我们,一旦我们放弃永恒自我的念头,就能松手放弃自尊、窘迫和报复等杂念。”

我并不信仰佛教,但贾尔斯的话在我听来很熟悉。认知行为疗法中有一句经典的话:“我有些想法,但我的想法不等于我。”我无法说这种做法一定切实可行,目前还不能。我所知道的是,假如我同意了大众眼中的自我概念,我的真实人格看上去会只是一堆焦虑狂热的恐惧和自我厌恶。

简单来说,我要接受这个事实:我是怎样一个人,是由我的经历决定的,包括我那焦虑而又快乐的童年,我青春期时的精神崩溃,忧伤的少女时代,以及成年后不断变化的人格,而抗抑郁药仅在其中起了小部分影响。对于其他人,我也许会争辩说,世上存在10多亿种可能的自我,正如世上可能有10多亿种可能的宇宙。可以想象,我服用抗抑郁药18年的历史让我变成了不同的人,思考、感受和与人相处的方式也发生了改变。幸运地是,我接受现在的我。

艾米莉·兰多/文 姚人杰/编译

[编译自加拿大《读者文摘》]

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……