刘兰 收藏是一段华丽的冒险

- 来源:艺术商业

- 关键字:刘兰,收藏

- 发布时间:2015-07-24 09:37

1996年,一次偶然的机会,刘兰参观了由北京公社负责人冷林策划的“现实:今天与明天‘96中国当代艺术’”展。在王府井的国际艺苑美术馆,刘兰首次接触到了中国当代艺术圈的核心人物,包括受邀前来的时任瑞士驻中国大使乌里·希克、尤伦斯男爵等众多对中国当代艺术感兴趣的外国人。展览现场,希克以当时的天价50万元买走了一张方力钧的代表作品《游泳》,这无异在当代艺术圈投下了一颗深水炸弹,震撼了每个人的神经。也让当时仅仅27岁,还钟情于中国古代艺术的刘兰毫不犹豫地购买了她人生最初的两件当代艺术作品,徐累的《羁》和洪磊的版画。自此,她对当代艺术的爱便一发不可收拾。

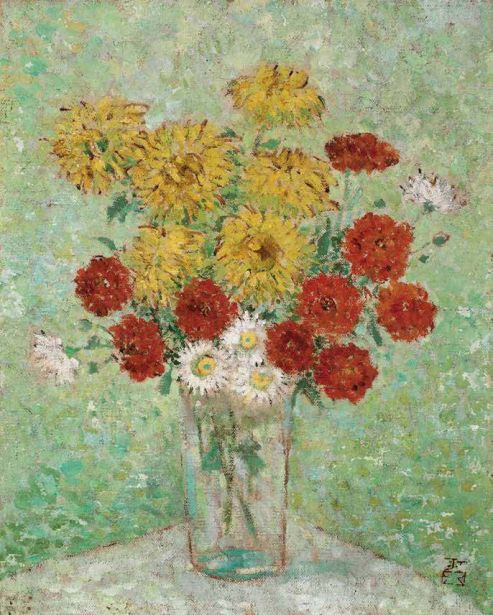

刘兰的家像一个小型博物馆,中国古董、当代艺术品等品类丰富:巴黎古董店买回的法国中世纪钟表静静地矗立在客厅的中心位置;余友涵的作品旁摆放着明式家具;刚刚在中国嘉德秋拍中竞得的庞薰琹作品《秋光清絮》放置在墙面的显眼位置,传统与当代并存在这个私密的空间里,所有的细节都流露出主人对艺术品的钟爱。除了2008年在北京公社举办的刘兰收藏展,这位经营着汇通汇利公司的低调女企业家很少在国内艺术杂志上抛头露面,但她却以几百件重要当代艺术收藏成为一位拥有独特直觉与视角的女性收藏家。在她的收藏清单中,包括了张晓刚、刘炜、余友涵、刘野、宋冬、丁乙、赵半狄等一线当代艺术家,其中既有油画、版画,也有雕塑和影像作品。摆在家中的只是冰山一角,为了妥善保存这些珍贵的藏品,她不仅拥有一个大型的仓库,甚至在家里还专门设置了一个小仓库。

文艺之家出身

刘兰今天仍旧能回忆起记忆中的第一个画面,母亲正在为报考上海戏剧学院复习,西方古典文学和戏剧从小就围绕在她的四周,四川人民艺术剧院大院上演的无数场话剧与几百部电影,是留给她童年最深的烙印。“每天除了吃饭睡觉以外,就是电影、话剧、舞蹈、音乐,这种影响是潜移默化的。你觉得生活以外伴随你的都是艺术。”

性格爽朗的刘兰出生于一个文艺家庭,她的父亲是电影导演,母亲是话剧演员,这样浓郁的艺术氛围深深地影响了幼年的刘兰。与此同时,在父母的朋友圈中浸染,也让刘兰在很小的时候就对艺术与艺术品有了朦胧认识。“受家庭的影响,我从小就喜欢艺术,十七八岁就已经对古董有了意识。现在回想起来,父母对我最深的影响可能就是培养了我对艺术的理解与热爱。”

1990年,在家人的鼓励下,刘兰去法国留学,这对她的人生而言是一次巨大的转变。“我的父母都是思想比较开放的知识分子,他们一直都希望我和姐姐能接触到不同的文化,一直把我们往外推。”学习之余,刘兰最感兴趣的还是参观博物馆,从卢浮宫、奥赛美术馆到蓬皮杜艺术中心,她把巴黎所有的博物馆都逛了个遍。当时的巴黎是全世界的艺术中心,汇聚了东西方的艺术精华,刘兰贪婪地学习着和艺术有关的一切。“我曾经一年内看了两百多部电影,也就是说每周要看三到四部,而且全是老电影,巴黎的艺术氛围很浓厚,有很多的美术馆,对于一个热爱艺术的人来说,那是一个非常值得留恋的地方。”

在法国学习、工作的5年时间里,她接触到了西方的古典艺术、现代艺术乃至处于先锋地位的当代电影与音乐,这不仅为她对艺术的鉴赏能力打下了坚实的基础,也让她为日后涉足当代艺术成为了必然。

“在中国,当代艺术一直是非主流群体。20世纪八九十年代关注的人很少,圈子也非常小,网络、媒体也没有现在这么发达,只有通过一些专业人士,如策展人、艺术家才能零星地去了解。”当时的刘兰感兴趣的方向还是中国古代艺术,但是对当代艺术的关注,她一直没有停止过。

刘兰的当代艺术收藏始于1996年,当时的刘兰刚刚结束了在法国的留学生活,正在和丈夫共同创立他们的第一家公司,由于公司主要代理欧洲的供暖设备,所以她在很长的时间里要在不同的国家奔波,艺术成了她工作闲暇之余最好的放松,正是在这种放松的心态下,她走进了“现实:今天与明天‘96中国当代艺术’”的展览现场,在那里她不仅和刚成立的中商盛佳(现改名为中贸圣佳)拍卖行的副总经理冷林相识,也与另一位重要的当代艺术推手、中贸圣佳董事长刘婷婷熟悉起来。刘婷婷在中国当代艺术史上十分重要,早在1995年,她就创办了中贸圣佳拍卖公司,开始时仅仅做中国古代艺术品的拍卖,后来她与冷林合作,开始把经营重心转移到中国的当代艺术上,当时刘婷婷在美国积累了诸多海外资源,包括尤伦斯男爵以及希克,都是经刘婷婷的引荐才开始中国当代艺术的收藏,今天,他们已经成为中国当代艺术最重要的海外藏家。在以2万元和3万元人民币购买了洪浩的版画《世界行政地图》和徐累的油画《羁》之后,刘兰的当代艺术之旅正式开始。

收藏是心灵的游历和探险

第一次与张晓刚见面,刘兰就觉得和他的作品有缘。“2003年的夏天,一个偶然的机会,朋友带我去张晓刚的画室。那是我第一次见到他,人很随和,没有架子,爱喝酒爱聊天,身上有着浓厚的知识分子气质。当时张晓刚正在创作《记忆与失忆》系列,我被他作品所透射出的才华震撼,并且有强烈的收藏冲动。”

机会很快就来了,2004年年初,在程昕东画廊开幕酒会展览上,刘兰发现了张晓刚的《记忆与失忆》NO.26,“和当时的其他作品相比,它不算是一幅大尺寸的作品挂在一进门右手边的角落里,一点也不起眼。开始我没注意到这幅画,等我在整个画廊里转了一圈后再看到它,它就像磁铁一样,一下把我牢牢吸引住,作品所表现出的那种人物内心的忧伤与无奈,很具冲击力,深深地感动了我。我站在这幅画前,再没离开。我当场就跟画廊主人程昕东以及张晓刚本人谈了购买的意愿。展览结束后的几天,它就运到了我家里。”刘兰说。这是她第一次收藏张晓刚的作品,“我觉得,他的作品很有力量,有深刻的思想内涵,有一种气场,能够拨动我神经里的那种痛。那是一种藏在思想深处的,对生命的理解、对生活感悟中的无奈、恐惧和无助感。”

张晓刚那时就已经蜚声海内外,作为一位在国内成名很早、在国际上已经举办过多次展览的艺术家,他的作品一直供不应求,喜欢他作品的人群非常广泛。但在2002年至2004年间,当时中国的当代艺术市场还没有什么起色,他的画也只是3万美元左右的价格。

即使是3万美元,在大多数人看来,用这样的价钱买一幅画实在是太奢侈了。买回画之后,刘兰对家人隐瞒了真实的价格,声称只有几千美元而已。随后的几天,她发现丈夫和母亲都很喜欢这幅画,不时地围着它走来走去,从各个角度欣赏它,还不时地谈论这幅画,这也让她很开心。

“我刚开始收藏时对当代艺术并没有过多的想法,也没有想过要系统化、严肃地去收藏,只是一种年轻人的冲动,对新事物的兴趣在推动着我。”回顾最初的收藏之路,刘兰始终认为收藏是一件好玩的事情,应该有一个比较轻松的心态,这样反而不容易出错,如果太在意是否成功,太在意未来要实现的价值,反而容易出问题。

这样的心态在刘兰对张晓刚作品的收藏上表现得最为突出。张晓刚的代表作如《记忆与失忆》《天安门二号》《戴红领巾的女孩》《父亲与女儿》《风景2007》等都在刘兰家中。如今她已经拥有了几十张张晓刚的作品。无心插柳柳成荫,无论是张晓刚本人还是刘兰都万万没料到,2005年,国内的当代艺术市场开始第一轮爆发。张晓刚的身价飞涨,曾经售价三四万美元的作品涨到了100多万美元。2006年3月,纽约苏富比拍卖会上,他的《大家庭:同志第120号》以97万美元的高价被一位新加坡收藏家买走,首次突破百万(人民币)大关,成为中国当代艺术第一个“百万纪录”。为此,家人和朋友对刘兰的眼光更加信赖。

但刘兰认为艺术和价格并没有必然关联。“一说到张晓刚,就联系到高价,我感觉这是对他的误解。好的作品是应该有好的价格,但高价格跟艺术家本身没关系。我认为张晓刚不是一位有商业头脑的人,他是个纯粹的艺术家,这是他与众不同的地方,也是我最欣赏他的地方。艺术家需要极度的孤独,远离我们现在生活的状态,不要受世俗的影响,这才是艺术家最可贵的气质和财富。”

理性的收藏爱好者

要想成为一名收藏家,对艺术品的敏感性、品味固然重要,但经济实力却起着决定性的作用。作为一个企业的领导者,刘兰从事的行业与房地产行业紧密相连,至今她仍旧按时去公司上班,享受艺术的时间对她来说无比珍贵。在她眼中,收藏是一件幸福的事,充满探险与挑战,作为一名藏家可以在艺术的大海里去探险,很有挑战性,把财富作为这样一种消费是非常有趣的经历。

2008年,刘兰在北京公社举办了自己的收藏展,在当年的展览前言中,她亲手写了一段自己对当代艺术的感悟:我出生于一个传统中国知识分子家庭,父亲是电影导演,母亲是戏剧编剧及演员。中国传统的艺术形态与主流文化从我牙牙学语时便开始影响着我,莫奈、塞尚一直是我认为的唯一艺术标准,可1996年的那次展览将这一切完全颠覆。2003年,经朋友介绍我又一次进入了中国当代艺术领域。这一次它带给我一种新思想、一种新眼光、一种新技巧,深深震撼了我!

这几年里,我沉湎于当代艺术的收藏享受中,收藏成为我的生活方式,我把它比喻为“心灵的游历和探险”。但这仅仅是一个开始,我期待着未来带给我无数的未知与惊喜。

今天,当刘兰再次回忆起自己的收藏之路时,她自豪地说方向一直没有偏离,2008年的收藏展更像是一个开始,今天她的收藏越发厚重,对艺术的认知也更为全面。“随着年龄的变化,我的认知在发生变化。随着我看到的艺术作品增多,随着我的藏品增多,我对自己的收藏也有了一个特别清晰的想法。我觉得自己算是一个理性的收藏爱好者,因此希望我的藏品比较有意思,跟别人不一样,我不需要重复美术馆需要做的事。我想做到让别人看到我的收藏就知道它来自于刘兰。”

因此,刘兰几乎不会漫无目的地去看展览和博览会,而是先从专业渠道充分了解作品,一旦中意就会直接买下。当然,刘兰的收藏绝非毫无章法,她深知艺术史的发展脉络,具有深厚的艺术鉴赏能力,在必要时会咨询一些专家的意见。

由于早期关注古代艺术品的缘故,刘兰和丈夫与曾任北京市文物公司总经理、翰海拍卖公司总经理秦公建立了很深的交情,在她眼中,秦公这样的前辈是她在收藏中学习的方向。“我觉得我还是比较幸运,当我喜欢古董艺术品的时候秦公还在,他就指点我。现在已经没有像秦公这样的人了,不是说没有这样的专家,而是没有这样的情操了。因为对我们来说,他是一个很特殊的存在,他是一位大师。跟他接触能够学到很多东西,听到很多东西,他把我对古代艺术的热爱的大门打开了。”在刘兰的眼中,现在的收藏家大多是在一个变化起伏的时代中成长起来的,在近30年中,中国发生了巨大的变化。不论从国家、社会到个人,大家谈得最多的就是“利”,而对学术、文化、思想、道德却充满了漠视。现在对当代艺术的关注更多也源于“利”,与艺术本身没什么关系。

对话刘兰

Q——《艺术商业》

A——刘兰

Q:作为当代艺术的资深藏家,您目前的收藏方向是什么?

A:我最近在调整自己的收藏方向,对20世纪的老艺术家开始感兴趣,比如“决澜社”那一批的艺术家。因为我从当代艺术入门,因此写实油画不会收.我在当代艺术领域浸染了很多年,但每一年自己的认识都有变化。出于本能,我开始对20世纪的老油画感兴趣,但并没有放弃对当代的关注,同时也在收藏一些年轻艺术家的作品,继续发现一些我喜欢的东西。因为过去与现在是可以寻找到联系和对话的,是有关联的。

Q:对于当代艺术市场上流行的“小鲜肉”,您怎么看?

A:关于“小鲜肉”的问题,我是持怀疑态度的。我们不能完全从市场的角度去评估艺术,还是要看艺术家本身,艺术作品到底对社会、对文明进程起到了什么影响,引起了社会多少思考,不能仅仅是拍卖行里的一个价格。艺术家参加过哪些重要的展览?无论是国际的,还是国内的。另外还有一点我觉得很重要,当艺术家的作品在市场上创造高价值以后,他对金钱、生活和艺术的看法是怎样的。我认为是会发生变化的。所以我往往比较喜欢艺术家出名以前的作品,那个时候最能够反映他们最真实的一种状态。

Q:当代艺术最吸引您的是什么?

A:我喜欢当代艺术最主要的原因是它的多面性,我们不仅仅是在跟作品打交道,选择的作品本身反映了我对艺术的认知和审美。但当代艺术还有一个有趣的地方是作品背后的艺术家,我们可以面对面沟通,可以一起探讨艺术。这跟我们去买20世纪艺术家作品的体验完全不同,20世纪艺术家你只能通过他的作品去寻找他的思想和灵魂,但无法和他面对面交流。

Q:对于收藏您未来的打算?

A:我希望能有一个很有意思的私人空间去呈现我的收藏,目前我主要的精力也放在这上面,相信不久就会有一个结果。在收藏过程中,我也会喜新厌旧,艺术家的作品在改变,我的审美趣味也在不断改变,会不断调整我的藏品,更会淘汰一些与自己的审美产生差异的作品,再去购买自己更加钟爱的作品。当代艺术本身就是一种视觉的思考,但远远超越了视觉欣赏的狭隘范畴,每一件作品都是艺术家人生观、思想、价值以及信仰的体现。一件作品,更多的是表达一种思想性,而一个人的思想是在不断变化的。与此同时,收藏家对于当代艺术也是一个旁观者。这很有趣,你既是旁观者,又身在其中,你在用你的资本历险。所以在这个过程中,收藏家不可能一成不变,收藏的作品不断地调整是一种真实的体现。最后留下的,肯定是最好的,也是最珍爱的。

文/本刊记者 杨列 编辑/三元 摄影/毕可礼 图片提供/刘兰

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……