人工智能重塑未来生活的基础力量研究报告

- 来源:计算机世界

- 关键字:人工智能,生活

- 发布时间:2015-08-31 12:37

未来人工智能将像互联网和电一样,作为一种基础力量,渗透到人类生产和生活之中,“流淌”在多种多样的产品和服务之中。如果说之前的自动化是延展和放大了人类肌肉的力量,那么未来的人工智能将延展和放大人类头脑的力量,“人工智能+”的时代不会太遥远。

报告核心观点

什么是人工智能?

本报告在分析学习专家所提出的各种定义的基础上,对人工智能的概念进行如下定义:“人工智能是完成目前只有人类智慧才能完成的任务的一种能力。”

人工智能在本质上是一种能力,而不是某种具体的技术设备。人工智能作为一种解决问题的能力,可以存在于各种软件或硬件之中。

人工智能将作为一种基础力量而存在

随着人工智能变得越来越强、应用领域越来越广,未来它将像互联网和电一样作为一种基础力量,渗透到人类生产和生活的各个方面,并极大地重塑人类社会。人工智能未来的主要存在形式不是可见的机器人,而是隐藏于各种产品与服务的背后。

大多数民众认为人工智能已在日常生活中广泛存在

计算机世界研究院在面向普通民众的调研中,向受访者询问“您认为您在日常生活所使用的产品或服务中存在人工智能吗?(比如手机、汽车等)”时,有86.05%的受访者认为存在,只有13.95%的受访者认为不存在。这反映出随着普通民众了解人工智能的信息渠道日益丰富,他们对人工智能的了解也越发全面。

影视作品是普通民众了解人工智能最主要的途径

在计算机世界研究院面向普通民众的调研中发现,认为影视作品是自己了解人工智能最主要途径的受访者最多,占比为39.53%;其次是“媒体相关新闻报道”,占比为37.21%。

人工智能是提高大数据分析速度与准确度的重要途径,甚至可以说是唯一途径

大数据分析不仅仅是做计算,那样分析大数据只需要借助性能更高、运算速度更快的计算机就行了。大数据分析的真谛在于从纷繁复杂、看似毫无关系的庞大数据中找出关联性,并进行逻辑推理得出结论,然后为人类提供决策参考支持。找出关联性和逻辑推理就需要利用人工智能来实现。

当下人工智能发展的六大有利因素

1、数据提供充足养料

2、硬件领域的突破

3、云计算的发展

4、深度学习技术的发展

5、物联网延伸“人工智能”感知范围

6、科技公司积极参与

正确认识人工智能

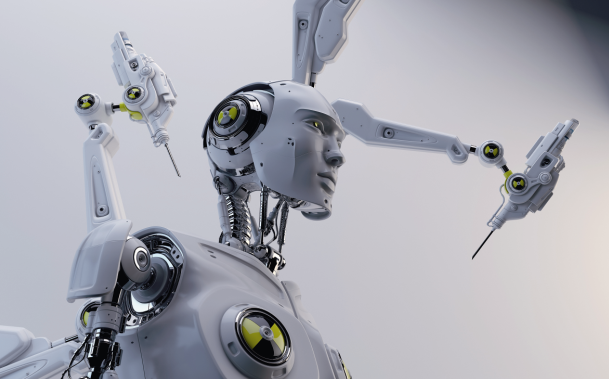

2015年7月4日,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,将人工智能列为“互联网+”11个重点行动之一,充分反映出国家层面对人工智能的重视。提到“人工智能”,大众对这个概念并不陌生。人工智能多年来一直是科幻影视作品、科幻小说的重要题材,然而不陌生并不意味着真了解。由于大众对人工智能的了解多来自于科幻作品,所以大众往往将人工智能和机器人联系在一起,无论它是《终结者》中的T-800,还是《星际穿越》里的塔斯。机器人是人工智能的一种体现形式,但远远不是全部。这就像电脑是互联网的一种体现形式,但不是互联网的全部。

提到人工智能,七成民众首先想到的是机器人。计算机世界研究院在面向普通民众的调研中向受访者询问“提到‘人工智能’这个词你首先联想到的场景是什么?”,选择“机器人”的受访者占比为69.77%,达到七成,而选择“其他”的受访者占比为30.23%。

未来人工智能将像互联网和电一样,作为一种基础力量,渗透到人类生产和生活之中,“流淌”在多种多样的产品和服务之中。或许你的身边没有机器人,但却广泛存在着人工智能。如果说之前的自动化是延展和放大人类肌肉的力量,那么未来的人工智能将是延展和放大人类头脑的力量,“人工智能+”的时代不会太遥远。

概念界定

人工智能不是一个新概念,它提出于上世纪50年代。尽管“人工智能”如今已经成为计算机科学的一个重要分支,但它最早是由数学家而不是计算机科学家提出的,因为那时还没有计算机科学家。1956年夏天,由约翰·麦卡锡、马文·明斯基、纳撒尼尔·罗彻斯特与克劳德·香农等十位一流的科学家围绕“人工智能”这一主题,在达特茅斯学院组成了一个为期6周的工作组,“人工智能”(Artificial Intelligence)这一概念被正式提出。

关于人工智能,业界提出了多个定义,其中具有代表性的定义有如下几个:

“人工智能是关于知识的学科――怎样表示知识,以及怎样获得知识并使用知识的科学。”

——美国斯坦福大学人工智能研究中心尼尔逊教授

“人工智能就是研究如何使计算机去做过去只有人才能做的智能工作。”

——美国麻省理工学院温斯顿教授

“研究如何使计算机在什么地方、什么时刻使人生活得更好。”

——计算机科学家伊莱恩·理查德

本报告在分析学习专家所提出的各种定义的基础上,对人工智能的概念进行如下定义:“人工智能是完成目前只有人类智慧才能完成的任务的一种能力。”该定义涉及三个要点:“人类智慧”、“目前”和“能力”。

“人类智慧”:并不是说一个机器能完成人类才能完成的任务,它就拥有人工智能。前提是它自身必须拥有一定程度的人类智慧,而不是还需要借助人类智慧加以控制。比如遥控机器人在人的控制下可以完成一些之前人才能完成的任务,例如在火灾现场端起灭火器灭火,但这种遥控机器人在完成任务时其实还是要借助人类智慧,通过操作员的人脑下指令,它本身并没智慧,不能独立完成任务,只是人类双手或双脚的延伸,并不具备人工智能。

“目前”:人工智能是一个面向未来的研究领域和实践领域,它所对应的具体技术和应用并不是一成不变。一旦人工智能可以完成目前只有人类智慧才能完成的任务,那么过不了多久它就不被视为人工智能了。例如在机器会下棋之前,人类把下棋视为自己的“大智慧”,如果这时候某位科学家说我要开发一种技术,能够让机器会下棋,并且比人类下得更好,那么人们会认为“机器会下棋”绝对属于人工智能。上世纪90年代电脑就击败了国际象棋大师,然而如今已经很少有人将“会下棋”视为人工智能。正如“人工智能”概念的提出者约翰·麦卡锡所言,“一旦一样东西用人工智能实现了,人们就不再叫它人工智能了”。用凯文·凯利的话说,人工智能的每次进步不仅是重新定义人工智能的意义,也在重新定义人类的意义。

“能力”:人工智能在本质上是一种能力,而不是某种具体的技术设备。人工智能作为一种解决问题的能力,可以存在于各种软件或硬件之中。例如,苹果公司开发的Siri语音控制功能就是一种人工智能。当你问明天的天气时,Siri能听懂你的话并回答你,这本来就在完成之前只有人类智慧才能完成的任务。

人工智能的分级

既然人工智能是一种能力,那么能力就有强有弱。如同人类的智商有高低之分,人工智能也是分级的,可以大致分为弱人工智能、强人工智能和超人工智能三个级别。

(1)弱人工智能

弱人工智能指仅依靠计算速度和数据来完成某个单方面任务的人工智能。弱人工智能在人类日常生活中已经广泛存在。例如电子邮箱自动过滤垃圾邮件的功能就是一种人工智能。它不需要劳你费心,它会根据不断完善的规则和数据积累,比较准确地识别出哪些是垃圾邮件,代你过滤掉这些邮件。但是它只能帮你过滤垃圾邮件,不能帮你干其他任何事情,比如下棋,这就叫“完成某个单方面任务”。

麻省理工学院人工智能实验室主任罗德尼·布鲁克斯曾说过,“有愚蠢的谣言说人工智能已经失败,但人工智能在你周围是无处无时无刻存在的。人们恰恰没有发觉,在汽车系统里调整燃油喷射系统的参数就是人工智能。当你下飞机的时候,人工智能调度系统会为你开门。当你用一个微软软件的时候,都有人工智能系统试图解决你所做的事情,比如写信,它做得相当好。当你看一个由计算机制作角色的电影时,作为一个群体的行为,它们都没有人工智能。当你玩视频游戏时,你的对手就是人工智能系统”。

大多数民众认识到“弱人工智能”也是人工智能。虽然普通民众可能还不知道“弱人工智能”这个概念及其含义,但他们已经认识到“弱人工智能”所对应的一些技术、能力、产品和服务也属于人工智能的范畴。计算机世界研究院在面向普通民众的调研中,向受访者询问“您认为您在日常生活所使用的产品或服务中存在人工智能吗?(比如手机、汽车等)”时,有86.05%的受访者认为存在,只有13.95%的受访者认为不存在。这反映出随着普通民众了解人工智能的信息渠道日益丰富,他们对人工智能的了解也越发全面。影视作品中所展现的人工智能大都是特别厉害的机器人,其人工智能的能力远远超过“弱人工智能”的程度,如果民众了解人工智能的信息渠道仅有影视作品,那么他们中的很多人都会认为自己的日常生活中不存在人工智能。然而调研结果显示近九成的受访者认为存在。根据计算机世界研究院的分析,大多数民众之所以认为“弱人工智能”也是人工智能,主要归因于近年来媒体对人工智能的新闻报道让民众对现实生活中的人工智能有了更多了解。

(2)强人工智能

强人工智能已经达到了人类智慧的水平,可以思考、推理、做计划、理解复杂理念,并在实践中不断学习,甚至具备意识和情感,简言之,就是人脑能干的事它都能干。科幻影视文学作品中展示的大多是这种强人工智能,然而目前人工智能的发展水平还远没达到强人工智能的水准。

(3)超人工智能

超人工智能比人脑还要聪明很多。用牛津大学人工智能伦理学家尼克·波斯特洛姆(Nick Bostrom)的说法就是,“在几乎所有领域都比最聪明的人类大脑都聪明很多,包括科学创新、通识和社交技能。”

半数以上民众认为强人工智能永远不会实现。计算机世界研究院在面向普通民众的调研中向受访者询问“您认为再过多久人工智能的“智慧”会超过人脑”时,选择“永远也不会超过”的受访者最多,高达51.16%,远远超过其他选项。另外有9.30%的受访者认为需要60年以上。这反映出普通民众认为强人工智能更多还是处于科幻阶段,真正要实现的话还很难。不过也不乏对科技进步比较乐观和自信的普通民众,有4.65%的受访者认强人工智能5年以内就会实现,有13.95%的受访者认为需要6~15年。

普通民众对未来是这么预测的,那么科技专家是怎么认为呢?美国科学家、未来学家、奇点大学校长雷蒙德·库兹韦尔在上世纪80年代曾预测1998年计算机将打败人类国际象棋棋王,他的这一预测已经成功应验。他预测在2029年计算机的推理能力将超过人类。

普通民众对人工智能的认知状况

(1)绝大多数民众对人工智能了解的还不深

在计算机世界研究院面向普通民众的调研中发现,受访者中表示对人工智能概念“非常了解”和“比较了解”的占比分别为2.33%和16.28%,加在一起不到两成。表示“一般了解”的受访者占比最高,为46.51%,其次是表示“不大了解”的受访者,占比为34.88%。这反映出人工智能近年来虽然在业内比较火,但普通民众对人工智能的了解还比较泛泛。

(2)绝大多数民众对人工智能挺感兴趣

在计算机世界研究院面向普通民众的调研中发现,受访者中表示对人工智能“非常感兴趣”和“比较感兴趣”的占比分别为13.95%和58.14%,加在一起超过七成。而表示对人工智能“不大感兴趣”的受访者占比仅为6.98%,不到一成。表示对人工智能“兴趣一般”的受访者占比为20.93%。受访者中没人表示对人工智能“完全不感兴趣”。这反映出尽管目前普通民众对人工智能的了解程度还不够,但兴趣很高。

(3)影视作品是普通民众了解人工智能最主要的途径

在计算机世界研究院面向普通民众的调研中发现,认为影视作品是自己了解人工智能最主要途径的受访者最多,占比为39.53%;其次是“媒体相关新闻报道”,占比为37.21%,几乎与影视作品并驾齐驱。这反映出随着近年来国内外科技界、各产业重新掀起了人工智能热潮,媒体围绕人工智能的新闻报道也比较多,而这些报道对普通民众了解人工智能发挥了很大作用。另外值得注意的是,有9.3%的受访者认为“与别人沟通”是自己了解人工智能最主要的途径,这反映出人工智能已经成为普通民众日常沟通中的一个话题。

(4)对于人类社会是否需要比人脑更聪明的人工智能,普通民众看法多元化

计算机世界研究院在面向普通民众的调研中向受访者询问“您觉得人类社会需要比人脑更聪明的人工智能吗”时,有44.68%的受访者认为需要,有29.79%的受访者认为不需要,还有25.53%的受访者表示“不好判断”。由此可见,无论持哪方观点的受访者在占比上都没有超过半数,观点多元化特征比较明显。

人工智能将作为一种基础力量而存在

随着人工智能变得越来越强、应用领域越来越广,未来它将像互联网和电一样作为一种基础力量,渗透到人类生产和生活的各个方面,并极大地重塑人类社会。人工智能未来的主要存在形式不是可见的机器人,而是隐藏于各种产品与服务的背后。这同互联网和电颇为相似,这两种基础力量虽然已经极大地重塑了人类社会,实现了人类社会的电气化与信息化,然而我们却很难看到互联网和电本身,它们默默无闻地支撑着各种产品与服务。这些基础力量看似不存在,但已构成现代文明社会的基石。

绝大多数民众认为未来人工智能将大大改变人类社会。计算机世界研究院在面向普通民众的调研中,向受访者询问“您认为未来的人工智能会像今天的互联网一样重塑人类的生产和生活吗”时,高达93.02%的受访者认为会,仅有2.33%的受访者认为不会。

计算机世界研究院出品

陈哲报告 主笔

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……