外观:从淡马锡经典模式中能学到什么?

- 来源:AMT《前沿论丛》

- 关键字:淡马锡模式,新加坡

- 发布时间:2015-11-11 10:26

新加坡国有企业概况

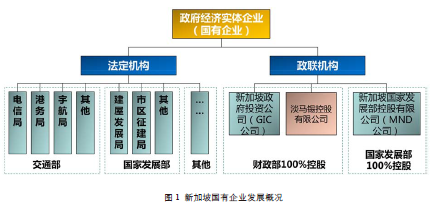

新加坡政府经济实体企业由法定机构和政联机构组成,其中法定机构主要以合理价格提供公共性服务,包括电信局、港务局、宇航局、建屋发展局等,政联机构完全围绕经济目标经营与发展,包括新加坡政府投资公司(GIC公司)、淡马锡控股有限公司、新加坡国家发展部控股有限公司(MND公司)。

GIC公司肩负着管理新加坡财政储备和外汇储备的使命,主要是进行海外投资,保障政府获得持续的长远回报;淡马锡控制了新加坡的金融、航空、电力、电信、港口、海上工程等行业;MND公司主管了城市建设、土地使用、环境治理等业务。垄断了全国的基础设施和服务事业,范围包括工业区开发,交通运输,电话邮政,广播电视,港口机构及部分医疗保健服务(见图1)。

淡马锡模式的形成与发展

淡马锡模式概述

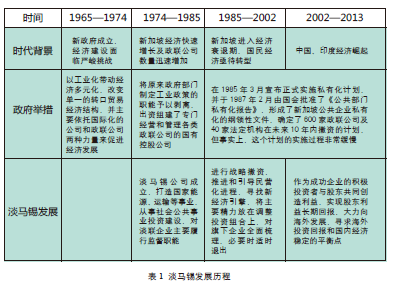

随着新加坡和全球经济的发展,新加坡国有控股公司及“淡马锡模式”在不断发展演变。1974年,淡马锡公司正式成立,新加坡财政部授予其36家国联企业的股权,其创立宗旨是:通过有效的监督和商业性战略投资来培育世界级公司,从而为新加坡的经济发展做出贡献。在后来的发展历程中,淡马锡随时代背景不断调整经营目标,逐渐形成了现在的“淡马锡模式”(见表1)。

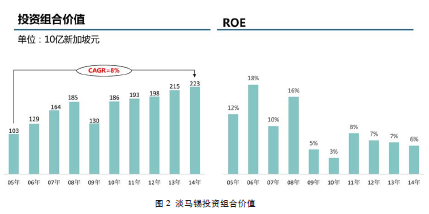

自创立以来,淡马锡保持快速增长,创造了高额的股东回报。淡马锡以创造最大股东价值为目标,不断探索和完善公司治理模式,调整投资结构、产业布局、企业发展战略,公司的管理和经营都取得了良好的业绩,投资组合价值从成立初的3.54亿新元达到目前的2230亿新元(见图2)。

淡马锡由新加坡财政部全资拥有,代表国家经营国有资产,支配淡联企业股权。新加坡财政部、淡马锡、淡联企业在权利与定位、职责方面分工不同。新加坡财政局对淡马锡100%控股,行使其所有权,是政策制定者和市场监管者,负责任免淡马锡董事会成员,审核财务报表。而淡马锡行使出资人权利,负责人事任命、投资决策、资金使用等,具有很大的自主权。在职责上,通过企业间重组、退出或投资增加和实现价值,但不直接进行业务经营。淡联公司拥有自主管理商业投资的权利,追求股东最大的回报,每年向财政部上缴一定比例的经营利润,定期送交财务报告供审阅。

淡马锡模式内容

在不断的改革发展中,淡马锡模式形成了国有控股公司董事或首席执行官任免机制、外部监督机制的设定及其权力配置、全面的管理体系。

1.国有控股公司董事或首席执行官任免机制

政府作为“无为而治”的投资者,民选总统对淡马锡公司董事或首席执行官任免拥有最终决策权,具体人选由董事任命委员会确定。由新加坡财政部长牵头成立,由财政部长、各部部长及行业专家组成,财政部长任主席,但委员会内的各部部长与财政部长是平级而非隶属关系。董事任命委员会不仅要选定控股公司董事,还要选定控股公司向其子公司派出的董事长(见图3)。

2.国有控股公司外部监督机制的设定及其权力配置

国有控股公司外部监督机制的设定及权力配置,包括三个方面内容:

(1)预算“硬机制”的构建。在每个财政年度之前,每一个政府公司(即国有控股公司)必须向总统提交其预算方案或增加预算方案,并获得总统的通过。

(2)总审计长财务监督的设置。总审计署的任务是审计政府部门、法定机构和政联公司的账目,向国会报告审计结果。总审计长由总统任命,每届任期6年,可连选连任。

(3)“积累储备金”安全性保障。在财政年度内,任何政府公司必须向总统报告其可能动用积累储备金的拟定交易。

3.建立全面的管理体系

淡马锡的治理结构突出了董事会的决策能力,同时建立了全面的管理体系。淡马锡在全球有12个分区,涵盖了中国、东南亚、非洲、中东、美洲、欧洲、澳大利亚与新西兰等各个主要地区。

淡马锡的管理体系中包括董事会、高级管理和诸多业务部门。其中高级管理包括战略、投资组合及风险管理委员会(SPRC),脱售和投资高级委员会(SDIC),高级管理委员会(SMC)。SPRC负责评估各种影响现有市场和新市场的商机和风险因素,SDIC负责持续积极管理并打造投资组合,SMC负责审查与制定整体管理和组织政策(见图4)。

淡马锡高度重视董事会的建立和管理,将其作为对淡联企业管控的重要手段。无论是国有独资还是国有控股,淡联企业均设有董事会,成员一般不超过12人。董事会一般下设四个专门委员会,包括常务委员会、审计委员会、薪酬委员会、提名委员会。

淡联企业董事会成员由股东单位人员、管理层代表和独立董事三方面组成。淡马锡委派的董事是股东董事,依据情况不同,数量不尽相同;一级淡联企业董事会中,独立董事均超过半数。在绝大多数淡联企业,董事长和总裁职位分别由两个人担任。在董事选聘标准上,淡马锡特别强调董事要有商业经验,一般如银行家、大型上市公司总裁以及丰富行业经验的退休前总裁等,没有从商经历的基本不选。

淡马锡通过“积极股东”的管理方式,对淡联企业进行管理。根据淡马锡宪章,淡马锡实行积极股东的管理方法,即通过行使股东权利影响属下公司的战略方向,但不具体插手其日常商业运作。淡马锡通过“一臂之距”的关联模式合理放开子公司,一般不干预其决策。淡马锡要求子公司在做出重大决策时必须与其沟通,淡马锡研究项目的合理性后如有不同意见,将再次与子公司沟通。针对淡马锡提出的疑问,子公司若能做出合理解释,淡马锡会尊重其决定(见图5)。

淡马锡在发展中面临的挑战

1.商业目标与政治背景的冲突

无论其怎样商业化,终究是以政府为唯一投资者。淡马锡在最初进行海外投资时,曾一度被马来西亚、印度尼西亚等邻国视为“不受欢迎的入侵者”。多年来,对淡马锡海外扩张公开说“不”的也多是来自政府的权威之声。

为了免受东道国质疑,淡马锡自身也做了诸多努力,不仅主动承诺尊重国际体制与东道国规章,并且为防止国家主义的消极影响,发表了三项战略性声明:一是避免购买或取得具有“标志性”价值的公司的控制权;二是期待其他良好的合作伙伴的共同投资;三是对于敏感性行业仅作小股东。

2.透明度与国家秘密保护的冲突

国有控股公司信息披露问题日渐引起关注,主要是因为公众对国有资本投资回报的关心,淡马锡公司在法律性质上是一个私人豁免公司,除了向股东—财政部部长以及民选总统进行信息报送外,无须对公众披露其运营情况。

淡马锡公司在2004年首次披露了审计报告及一份资产负债表,但报告并未指明淡马锡的具体投资情况及其主要董事及高管的薪酬。

3.营利目的与社会责任的冲突

即使新加坡的国有企业尽力实现商业化运作,但也依旧存在营利性目标与国有企业所肩负的社会责任之间的矛盾与冲突。

过去几年里,淡马锡雇用了3500名员工从事半导体制造业,但这个雇佣计划使得其每年损失7.8亿元。对于以投资回报率为最高准则的淡马锡来说,低回报的制造业本应是剥离的首选,然而,剥离所造成的失业人口增加和一系列社会问题却不得不被新加坡政府所考虑。

“淡马锡模式”对我国国企改革的借鉴意义

中国与新加坡在经济发展、国企改革的过程中有一定的共性:其一,虽然新加坡信奉经济自由主义,但政府对经济生活的干预和介入程度非常高,这一点与我国类似;其二,新加坡有70%以上的居民为华人,保留了华人的文化传统和思维模式。因此,新加坡的“淡马锡模式”可以为我国的国企改革产生一定的借鉴意义。

1.依托现有制度渐进式转型

不完全依赖私有化方式激活国企机制,依托既有的制度路径,先一步渐进转型,让淡马锡等国有控股公司走出以政联企业为主体的独特发展道路,在促进国有企业市场化经营的同时,不会担心国有经济失去控制力、影响力和带动力。

2.隔离政府的管理职能与股东职能

国有企业经营中,政府管理职能与股东职能的融合,极易导致政府公权力的滥用。国企改革可借鉴新加坡“政府-国有控股公司(国有资本运营公司)-国有企业”的三级经营模式,由国有控股公司代表政府履行在国有企业的出资人职能;对国有资产以及国有企业的监督职能则由国务院及各地的国有资产监督管理委员会负责。

3.充分尊重国有控股公司的独立性和自主性

明确政府“无为而治”的投资者定位及国有控股公司独立的商业主体的定位,通过建立独立、高效和专业的董事会及相应的日常管理机构,并采取董事会中心主义的治理模式,确保国有控股公司的独立运作。

4.平衡商业透明度与国家秘密保护的利益关系

尽力消除政治因素对国有控股公司商业化运作的影响,合理界定国有企业的社会责任。淡马锡在解决此类难题中做出的努力和经验仍有借鉴之处,如主动承诺尊重国际体制与东道国规章,并为防止国家主义的消极影响,避免购买或取得具有“标志性”价值的公司的控制权等。

文/AMT国企改革研究中心

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……