为什么中程弹道导弹再次引起关注

- 来源:兵器知识

- 关键字:中程弹道导弹,通用武器

- 发布时间:2016-01-04 09:33

中程弹道导弹的发展

通常说,地对地导弹按照射程的远近分为近程(射程1000千米以下)、中程(射程1000~5000千米)、中远程(射程5000~8000千米)、洲际(射程8000千米以上)导弹等类型。但这一标准东西方并不统一,例如著名的美苏《中导条约》规定射程在1000~5500千米的为中程导弹,而射程在500~1000千米的为中短程导弹。在全球范围内,这一类型的导弹有着特殊的发展历史。

蓬勃发展阶段 弹道导弹发展之初都将提高射程作为追求目标,因此导弹射程很快在上个世纪50年代末期普遍接近或达到1000千米,代表有苏联的SS-4、SS-5,以及美国的“潘兴”1、“潘兴”1A(射程760千米)。这时的导弹属于第一代,苏联基本采用低温、不可贮液体推进剂,作战适用性较差,而美国采用固体推进剂,适用性相对好一些。到70年代中期,俄军推出了全新的SS-20中程弹道导弹,美军主力则换成“潘兴”2型弹道导弹。由于这两种武器都采用固体推进剂和较为先进的制导方式,而且都部署到了欧洲地区,射程相互覆盖,且部署距离较短无法预警,加之机动发射生存性较高,因此双方都认为是克制对方的有效手段。双方生产和部署数量都较大,苏联共实际部署了441套SS-20导弹。SS-20的出现不仅使苏联导弹的生存能力和技术水平有了质的飞跃,而且使苏联核武库迅速膨胀,1980年苏联拥有5500枚核弹头,到1985年急剧上升到了9300枚,而美国同期的弹头数基本在7800枚左右。这使苏联在核弹头数量上首次超越了美国,从而改变了东西方核力量对比,使美国感到了自苏联发射第一颗人造卫星后的第二次恐慌。这实际使双方都意识到这是一种相互毁灭的方式,于是双方从部署伊始就着手此类武器的削减。

裁减销毁阶段 苏联在欧洲部署SS-20是用以威胁西欧城市,而北约采取“双轨战略”应对,这就是在进行军控谈判的同时,在欧洲部署美国的“潘兴”2导弹和BGM-109G陆射巡航导弹,但是最终战略对比并未发生改变,西方世界不得不重新回到谈判桌前。谈判于1981年11月开始,共举行了6轮会谈,111次全体会议。美国先后提出了“零点方案”、“临时协议方案”、“逐步削减方案”、“420颗弹头方案”等;而苏联则先后提出了“冻结方案”、“分阶段裁减方案”、“同等削减方案”等。由于双方各怀鬼胎,都希望通过“方案战”获得优势,双方最终不得不放弃谈判。1982年后,苏联由于长期大规模军备竞赛对于资源的消耗和阿富汗战争的拖累,已无力维持对抗,最终不得不接受把部署在欧洲的中短程核导弹与中程导弹一起消除的“双零点”方案。因此美苏很快在1987年12月签署了《中导条约》。条约规定,销毁射程在1000~5500千米的中程导弹和射程在500~1000千米的中短程导弹。该条约是东西方关系缓和的重要标志。但中程导弹发展在美俄一蹶不振。

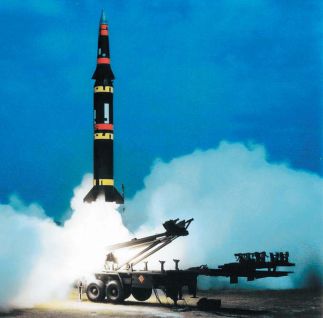

再次复兴阶段 在《中导条约》签署后的近30年中,由于美国等霸权主义国家的四处武装干涉和一些地区冲突,导致除美俄外的许多国家导弹武器发展迅猛,中程导弹成为这些国家武器换代和升级的必然选择。例如,印度开发了“烈火”2和“烈火”3导弹,朝鲜发展了“劳动”和“舞水端”导弹,伊朗发展了“流星”2和“流星”3导弹,而美国以此为借口大力推进导弹防御系统建设,并单方面撕毁1972年签署的《反导条约》。俄认为这是美对俄攻防兼备的核威胁方式之一,为此俄在2005年1月提出退出中导条约。此后,俄对北约东扩多次威胁要再次发展并在邻近欧洲的边境部署中程导弹。2013年后,美国发现俄开始试验射程约5800千米的RS-26“前沿”导弹和射程超过500千米的巡航型“伊斯坎德尔”导弹系统。美国多次指责俄罗斯“打擦边球”,违反了《中导条约》。同时,美国认为该条约对美国的限制,放纵了其它国家发展中程导弹,威胁到了美国安全,美国一些智库提出应退出“名存实亡”的《中导条约》。至此,中程导弹问题再次成为国际军控谈判的新议题。

中程弹道导弹的特点

虽然中程弹道导弹是按射程分类的,但这也决定了其基本性能,使其与其它导弹相比有较为优越的特点。

射程衔接 大部分导弹武器发展国家都经过了中程导弹发展的过程,只是美俄为了追求远程大威力和跨洲际战略威慑的目的,而将这一类导弹逐渐忽略。在使用上,其不如短程导弹那样方便,可以立即解决战场战术问题;在战略上,其不如远程导弹那样具有较大威慑作用,因此该类型导弹虽然曾经繁荣,但其家族并不是很庞大,而且也首当其冲地被裁减。可是作为短程和远程导弹之间的过渡,其有着重要作用。例如,苏联为了对当时的主要对手欧洲和我国形成战略威慑,将SS-20密集部署在了其国土周边的本土西部、乌拉尔、西伯利亚和远东四个地区。其中,西部是在苏联西部白俄罗斯和乌克兰地区的14处17个发射场,主要用于打击西欧重要目标。以斯莫尔冈发射场为例,其打击范围包括西欧、格陵兰、北非、中东、巴基斯坦和我国新疆等地区。乌拉尔是尤里亚、上萨尔达位乌拉尔山两侧的5个发射场,主要用于打击西欧重要目标,但也可以打击我国部分目标。尤里亚打击范围包括西欧、北非、中东、印度西北部,及我国拉萨、兰州、呼和浩特一线西北地区。西伯利亚是新西伯利亚、巴尔瑙尔、坎斯克的10个发射场,主要目的是用来打击我国。以新西伯利亚为例,其打击范围包括北欧、西德、希腊,中东和南亚大部,我国全部和日本大部。远东是贝加尔湖以东地区的赤塔以南德罗维亚纳亚的5个发射场,主要目的是用来打击我国和日本,打击范围包括南亚、东南亚大部,中国、日本全部,及美国在西太平洋地区的部分重要目标。可以看出,其可以代替远程或洲际导弹对周边国家和地区形成较大规模的高度威慑,填补了短程和洲际导弹的空白。

核常通用 中程导弹由于射程适中,现代制导技术已经满足其较为精确的打击要求,因此不仅可以用于传统的中小当量的核打击,还满足较大威力的常规打击需要。例如,SS-20中程导弹装备的是分导式多弹头,当量为3×15万吨,命中精度可以达到0.37千米,这在当时技术已算较为精确。美国稍后部署的“潘兴”2导弹采用了弹头末制导技术,其打击精度达到了40米,已经接近常规打击需要,而如果采用现代景像匹配和卫星制导技术,打击精度可以进一步缩小到10余米,这完全满足了子母弹型弹头的毁伤需要。但是也应该看到核常通用的特点有可能造成防御方对打击的核常性质判断失误,由于两种导弹的外观和弹道特性近似,从而将面临的常规打击误判为核打击,进而发动核武器反击行动,引发常规战争升级为核战争。

生存性强 由于中程导弹外观尺寸和整体重量适中,因此其既可以像中短程导弹那样设计成公路机动系统,又可以像远程导弹那样采用较为复杂的地面测量和定位系统,提高远程打击精度。特别是,考虑到经济成本和作战价值,以及弹体总体质量的问题,中程弹道导弹非常适合采用筒式冷发射设计。这也是较为典型的公路筒式冷发射设计基本都最早应用于中程导弹的原因。例如,苏联SS-20导弹的起竖发射架装在改进型MA3-543机动车的底盘上,其地面指挥控制系统装在另一辆机动车上,可在公路上机动,在预测好的发射阵地实施发射。导弹装在特制的保护筒内,由运输发射车载运,既可隐蔽在森林里、桥下或涵洞内,又可经常转移位置,迷惑敌人,这样就不易被敌发现和遭到突然袭击。据分析,SS-20导弹机动发射车战斗总吨位在60吨左右,可高速通过1-2级公路及桥梁,也可安全通过3-4级公路及桥梁,还可低速通过部分5-6级公路及桥梁,低级桥梁经临时桥面加固,亦能通过。此外,由于SS-20导弹系统是采用筒式冷发射架,发射后可迅速转移重新装弹再次发射,这样就提高了备份导弹的生存能力和作战能力。

可见,中程导弹由于体积和整体质量适中,使其兼具了短程导弹和远程导弹两者的优势,因此其在导弹武器谱系中占据了不可替代的作用。

中程弹道导弹发展的新争议

新兴国家中导发展引争论 从上世纪末开始,许多新兴的导弹武器发展国家进入中程导弹时代,如印度、巴基斯坦、朝鲜和伊朗等。其中,印度的“烈火”系列射程达到2500~4000千米,巴基斯坦弹道导弹射程也达到2500千米以上,伊朗发展的“流星”3射程达到2000千米。而朝鲜发展了“劳动”和“舞水端”等多种中程导弹,甚至在2010年专门组建了中程导弹师,负责战略部署和管理3000千米以上新型中程导弹的任务,这些导弹射程覆盖驻日美军基地乃至关岛。朝鲜半岛发生情况时,朝鲜的中程弹道导弹有可能对美国战时增援兵力,以及太平洋地区的美第七舰队形成威胁。由于发展中程导弹的这些国家都被美国认为是对手或潜在对手,因此这一发展趋势已经引起美国等国家的关注。

俄中程导弹发展恢复受质疑 俄罗斯认识到即使苏联解体也没有让美国放弃以俄为敌,特别是美国在东欧部署反导系统,使俄感到了实实在在的威慑压力,但是由于苏联解体造成了俄罗斯丧失波罗的海和乌克兰等战略屏障和对欧洲前沿部署的可能,因此能以俄罗斯本土为基地对欧洲实施战略威慑的中程导弹再次得到俄青睐。2007年,俄军总参谋长透露美国若不取消在东欧部署导弹防御系统的计划,俄将退出《中导条约》,重新部署SS-20导弹。退出这一条约不仅是俄罗斯对美国的政治威胁,更重要的是在军事上,其具备对美国在欧洲预想的几个反导阵地的硬打击能力,其可以在核战争爆发时,先发制人地摧毁这些阵地,这是抵消美国反导优势的最简单有效的手段。自2011年以来,美国发现俄开始试验RS-26“前沿”导弹,该导弹射程约5800千米,可携多弹头,目前已成功试射3次。情报显示该导弹与SS-20极为相似。另外,俄正在为其“伊斯坎德尔”导弹系统(R500)研制新型巡航导弹。俄官方称有能力将该巡航导弹的射程提升至500千米以上,但美一些分析人士认为俄已经完成了这一工作。由于该导弹飞行路线的不确定性,以及俄美对《中程导弹条约》中巡航导弹的定义存有争议,关于俄导弹违反《中程导弹条约》规定的指责无法定论。

美国对中导条约态度动摇 美国在担心俄中程导弹带来威胁的同时,对中国中程导弹发展投入了更大关注。兰德公司2012年公布题为“面对导弹挑战:美国的挑战和《中导条约》的未来”的研究报告,称在美俄受《中导条约》限制时,中国大力发展中程导弹造成了继冷战后美国的第二次“导弹差距”,因此华盛顿和莫斯科应该邀请中国和其它亚洲国家参加《中导条约》或者修改中导条约,如果中国拒绝两国邀请,美俄应该就废除该条约达成一致,允许欧洲自由研发中程导弹,同时美俄应开始建立各自在亚洲的中程弹道导弹力量,促使北京愿意签署新的《中导条约》。这一报告表明美国对中程导弹发展的态度开始动摇。

我国中程弹道导弹的现实作用

实际上,正如兰德报告所言,中程导弹发展对我国维护国家安全和周边稳定发挥着重要的现实作用。总的看,中程弹道导弹有以下几个方面的重要作用。

冲破岛链封锁的关键 从外界估计来看,中国在90年代末期开始发展多个新型导弹项目,但这些武器的射程主要针对第一岛链的周边地区,或针对美国本土及夏威夷等远程及洲际目标,也就是说射程要么太近,要么太远,无法对关岛、中途岛、驻澳美军和迭戈加西亚的美军进行有效杀伤,因此以后发展重点放在了中程导弹上来。按媒体透露,中国可以利用中程导弹在第二岛链附近截击美军部队,这也是解说中所称中程导弹不但具备反航母能力,而且具备对机场港口的远程精确打击能力的原因。中程导弹是我国冲破岛链封锁的关键。

对周边构成威慑的主力 我国需要一种射程在3000千米以上,载荷在1.5吨以上的中程弹道导弹,来遂行应对周边威胁的任务。从苏联SS-20导弹的作用来看,其也主要是部署在国土边缘地带,应对周边国家和地区的威胁,以打击周边国家纵深地带,或周边海峡和军事要冲。我国东部周边国家有较宽的海洋阻隔,西南和西北部有高原和荒漠,南部和东南方向不仅有海洋,而且威胁可能来源于多个国家纵深后地带,因此对导弹射程和载荷都有较高要求,但这又在远程和洲际导弹射程下限,而且数量有限的洲际导弹通常用于应对跨洲际的较大威胁。可见,从应对威胁需求、威慑构建成本和打击能力要求等几个方面来看,中程导弹都无疑是我国应对周边威胁的主力力量。

发展通用武器的基础 核常兼备是导弹武器发展的较高追求,这对导弹射程、精度和载荷能力都有一定要求。中程导弹在兼容一定范围战役和战略任务的同时,还可作为通用武器平台。如果为其换装主动雷达导引头就可实现远程精确打击,类似“潘兴”2那样打击机场、港口,甚至指挥所、兵力集结地、大型雷达站等较为小型的目标。使用被动雷达导引头,就可打击中型雷达站和海上航母等大型慢速移动目标。如果为其换装核弹头,即可打击大型机场、港口、小型城市和军事基地等中型目标,甚至加固型地下指挥所。如果换装红外或雷达指令导引头,按照高度为射程1/3的原则,即可打击1000千米以上的空间目标,如果为其再增加一级火箭发动机,就具备了打击中高轨道卫星和航天器的能力。可见,中程导弹对丰富我国导弹武器库,提高战略威慑灵活性有深远意义。

具备远程发展的潜力 作为通用武器平台,中程导弹还可以通过增加级联的方式扩大射程,这使其具有与远程或洲际导弹通用的基础,冷战时期苏联就曾设想利用这一方法规避美苏军备控制条约。冷战时期,苏联在开发SS-20后基本延续这一思想设计开发了SS-25和SS-27战略导弹,因此无论是从导弹发射方式、地面机动阵地部署、作战保障,还是地面机动平台的设计上,苏/俄以后开发的SS-25“白杨”和SS-27“白杨”M基本承袭了SS-20的设计,只是为增大导弹射程和载荷将两级固体燃料导弹变为了三级,三用车也因此加长,SS-20为六轴,SS-25发展为七轴,到SS-27则扩展为8轴。实际上,在《中导条约》履行中,由于被销毁的SS-20导弹的一级弹体与“白杨”导弹的二级弹体非常相似,所以每次“白杨”导弹出厂,都要被送到专用场地,美国专家在那里利用先进的X光透视机检查其轮廓,以防止SS-20被借壳运出。而代表当今导弹技术最高水平的“白杨”M则是“白杨”的发展型,可以说其也是SS-20的衍生物。这一思路在我国的中程导弹和新一代洲际导弹设计中都是可以采用的。

文/张相国

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……