大栅栏de新生

- 来源:时尚北京

- 关键字:大栅栏,配方,银饰车

- 发布时间:2015-11-13 15:22

大栅栏,承载了北京的半部民俗生活史。这里是民间的北京,土著的北京,“老”的北京,市井的北京,生活着的北京。它无时无刻不在影响着徘徊在历史断面与建筑风物里的游人、市民、街坊……故此,“洋生土长”的中国设计该从这里有一个生发点。

2015年的“设计之旅——大栅栏设计社区”,是北京国际设计周与大栅栏合作进一步提升与深化,上万个参与者、团体、机构、在地居民及商家共同参与,涵盖设计集群、工作坊、论坛、临时店、展览、艺术装置等诸多活动形式,覆盖面积北起劝业场,南至大外廊营胡同。在坚持了前四年“设计走进大栅栏”、“设计牵手大栅栏”、“设计复兴大栅栏”、“大栅栏设计社区”主题连贯性基础上,结合大栅栏更新计划推进的步骤,杨梅竹模式及三井新社区的实施,通过融合多元力量,构建设计社区新活力,推进大栅栏的发展。这里发生的一切,关乎城市,关乎生活。

新旧的碰撞 老街区的时尚力量

驻扎在大栅栏设计社区的商户们也将一如既往在设计周期间带来特别活动……位于樱桃胡同的天陶菜市场是位于大栅栏腹地的一个普通的市民菜市场,去年设计周期间大栅栏跨界中心首次利用这个特别的场地举办了一场热闹非凡的开幕派对,融合了表演和市集,让本地居民、参展设计师和游客深刻体会到大栅栏的包容和独特气质。

CHINAWEAR

在乌比艺廊你将会发现当代首饰和瓷器的最新发展趋势。尤其在北京设计周中,展出一位以制作可穿戴的瓷器而享誉国际的的著名艺术家Peter Hoogeboom的作品,以及陶瓷艺术大师Babs Haenen的一些列器皿作品。

产品共和—模块ONE

专注自主品牌产品,发掘并推广中国本土设计、前沿时尚和精湛技艺,扎根北京,是设计品牌、产品零售及艺术展示的空间,亦是创造力与消费主义的相遇之境。

Triple-Major北京《药》店五周年回顾展

Triple-Major一直以颠覆常规的店铺运营方式和引进独具一格的各国品牌来打破设计领域枯燥的既定模式。其于2010年开设,以传统中药及其相关理念为核心创作的概念空间—《药》在获得广泛认可的同时也成为了开拓国内外设计新力量的主要平台之一。今年为《药》店开设五周年,品牌特别策划了一次回顾展,展示多年在空间、项目、产品等多方面的创作成果。

沉默的配方

自从2011年创立以来,TACITURNLI的男装出品始终专注于体现精致整洁的美式休闲风格。我们希望通过骨感的物料与独特的色彩使经典工艺的生命力重新流露,创作出简洁而又充满复古质感的服装产品。品牌名称来源于中国古典哲学中“大音希声”的理念,意在通过精益求精的品质形成品牌的独特影响力。出于这样的设计情感和品牌信念,设计师对制作工艺和服装物料保持着始终如一的专注和坚守,亲身实践着Vintage文化的精巧与考究。

Silence Recipe

米念,一个以食物为创作载体的工作室。食物对我们来说是一种很特别的元素,它连接了周围的人、时间和记忆。我们把制作食物的过程看作是对生活想法的实现,也是一个特别场景的营造和对食物配方的创作过程。

核

沿着设计之旅的路线图,你会在朱家胡同发现一个年代感强烈的红色木门。上世纪这里是一座青楼,现改造为Berry Beans coffee lounge,以及“彼伏”时尚空间。在人文背景下,开启了自己的产品研发和设计之旅:跟独立插画师合作的咖啡包装,把纹身师的手稿用于精酿啤酒的酒标,还有手冲咖啡的环游世界之旅。休息与体验并存,品尝第三波精品咖啡浪潮,感受新旧时代的交错融合与气息。

身体记忆流动诊所

身体记忆是一个关于身体本身拥有记忆的假说,不同于只有大脑负责记忆。我们的身体本身可以记得声音,气味,触感等等。我希望可以把这些记忆留下,永久保存起来。基于以上设想,LittleE Studio开始制作不同身体部位的模型。包括:手指,鼻子,嘴,眼睛等部位制作成胸针或者项链。

物介

生活中的每一件物品,应该经过细心挑选,从功能到美学,值得你每日使用,并为生活加分。新媒体的时代已经到来,但并不是仅存于电子屏幕上,纸本出版其实更多精彩。书的设计店在线上线下同步提出“物介”概念,推荐日常设计物件和创意媒介。书的设计店户外空间也和Smash a Cup和Nocker Coffee分别推出饮品。

一点儿北京·大栅栏

绘造社与大栅栏更新计划合作完成的城市绘本《一点儿北京·大栅栏》于2015北京国际设计周期间出版。此次同名展览将展出新书、全景轴测图《大栅栏》、绘本中漫画(Graphic Novel)部分的节选画稿,以及参与此出版项目的中央美术学院建筑学院第十工作室学生团队创作的以大栅栏为主题的建筑图画作品。

银饰车

法国艺术家Nikode La Faye与杨灿军和COARTPARK一同合作,将当代的几何图形与古老的手工艺形态结合起来。银饰车让人联想到中国街边的贩货小车,却也完全符合现代珠宝店的展示柜规格。这辆洋气的三轮车上载着一个明亮的展柜,内置六个可旋转的圆形展台。在车的后部印有能Niko隐藏的LED灯。总而言之,银饰车将带给观众一场集中国文化、当代设计和欧洲生活品味的丰富体验。

纸本宣言

纸本宣言由WAI Think Tank,Geisel Cabrera,与陈昊联合策划,展示发展于北京的独立非传统出版物;他们对空间的阐释从抽象范畴的虚拟世界到具体实在的建筑,从微尺度的人体容器到大规模的城市化。

空间设计 为老社区带来新活力

大栅栏,是离天安门最近、保留最完好、规模最大的历史文化街区,通过“大栅栏更新计划”进行旧城改造新模式的探索,五年来的更新计划成果将在杨梅竹斜街120号的主展区呈现;以“三井新社区建设”为主题,系统地介绍大栅栏更新计划从试点阶段过渡到社区建设阶段中社区的空间、经济及文化方面地理论、研究及实践方式。

Dashilar Ruins

茶儿胡同甲三号是近期临界工作室位于大栅栏地区的一个旧建筑改造项目。在北京设计周期间我们决定利用这个空间做一个关于临界工作室历时三年在大栅栏所有项目的展览。

“院(yuàn)景”

ADA大栅栏观察站是北京建筑大学建筑设计艺术(ADA)研究中心与大栅栏共同协作对大栅栏地区聚落空间、建筑空间以及居民生活进行调查研究设置的观察站点。大栅栏作为北京旧城区的一个标志性地区,其整体呈现出的聚落形态以及居民在其中的生活及行为具有极强的代表性,我们关注居民的生活行为与现有空间之间的关系以及生活在这里的居民对于生活空间的理解以及随着生活的变化所带来的空间的需求以及未来的愿景进行观察、记录和分析。

高密容器,建筑、艺术与空间研究

高密容器,建筑、艺术与空间研究,将是一个用于生产、发展、展示的独立空间,定位、探讨、剖析建筑、艺术、建成环境及相关领域。功能将包含展览、艺术家驻留、出版,以及一个支持学科交叉对话和实验性建筑、艺术、设计项目的开放平台。

MAD.LAB:Manifesto for the City3

《MAD.LAB:Manifesto for the City3》展览展出的是由新南威尔士艺术与设计学院和新南威尔士大学建筑环境学院计算机建筑系最近的设计专业毕业生创作的作品。重庆的一个创新平台Cqubed和英国普利斯曼建筑事务所也参与到了这个国际项目的开发。

更生·相续

杨梅竹斜街66号、72号、74号、76号、78号、80号院是坐落于杨梅竹斜街中唯一一条最窄仅1米,最宽不超过4米,全长66米的曲折夹道中的居民院落。其中66号和74号院的王氏家族最早于万历年间就定居于此,世代经营药铺。49年以后该院落经历了宿舍、书店、文具店等不同身份的变迁,如今借杨梅竹斜街改造为契机,业态升级为咖啡馆和家庭博物馆,一定程度上成为杨梅竹斜街上老店铺历史变迁的一个缩影。

打开大栅栏计划-进门见胡同

由北京胡同街道为发想,在胡同老房子里建立一个由一条小胡同与小箱房街屋组成的室内胡同系统,光影穿过丝架、铁丝、布,描绘出由虚到实的小箱房草稿;并加入片断的老家具、木头、电线杆等造型物件,展出属于老胡同的过往记忆,也预告著台湾打开联合团队将汇聚胡同内原零散空间,以聚落型式来呈现新型态的居住样貌,并创造出旅居者独特的箱房空间体验。

微公园——开启潜力无限的公共空间

好的社区离不开高品质的公共空间。在现代城市发展过程中,我们已经忘了一个道理:建筑之间的空间与建筑本身同样重要。在2014年的北京设计周期间,Emote团队将杨梅竹斜街中的几个停车位改造成为了可以供人使用的微公园。微公园在成为社区的活跃公共空间的同时,也提供了自行车停车空间,并为周边的商业创造了更多价值。今年,Emote团队通过讲座和互动工作坊,继续加深公众对公共空间的理解,并推广微公园这类简单有效的设计手段。

厚墙

用一系列精细的装饰提升已有建筑和街道的艺术性,并加入新功能区以提高家庭生活质量和社区精神纽带。将大栅栏进行一系列的外立面改造。新的立体外墙融合了公共与私人空间。用新的结构覆盖住空调箱和其他设施,以有效规划已有设施并假如有利的新功能。

胡同寄生——白林旅社

“胡同寄生”是一片寄生在胡同里的“白色森林”,空间晚上是一间胡同青年旅社的空中客房,白天是一个可以承载展览、workshop等活动的公共性场所。

阶屋

位于大栅栏三井社区笤帚胡同9号的“阶屋”由原合院内的倒座房改造而成,作为“胡同里的公共起居室”,是一处可以让人相遇、交流的新型社交场所。木质休闲阶梯仿佛是胡同地平面的延续,在“起居室”中划分出兼具开放与封闭的垂直空间,并与其对面的墙壁及胡同本身产生了紧密的相互作用。另外,两面植物墙和屋顶镜像也为公共空间创造了趣味景观。邻里街坊、附近小学校的学生和外来访客可以在高低起伏的台阶上休憩、玩耍,甚至举办小型娱乐活动。

内盒胡同

在大栅栏出生的“内盒院”成长为一个群体。众建筑/众产品与大栅栏跨界中心共同建设了2个“内盒院”展示区-杨梅竹斜街72号与笤帚30/32/37号,这里具有原有居民居住,孵化SOHO,民宿,展览,办公室等不同功能,也采用了坡顶/夹层/超薄墙体/堆肥马桶/净化槽等新技术与产品,并开发了伸缩淋浴间/上翻门/滑动门/平开门中门等改善居民使用条件与院落关系的新做法,充分展示出“内盒院”作为一种旧城更新的新方式所具有的潜力与可能性。

宜市宜家——外展院

设计建议将面向胡同的那些封闭墙面打开,促进杂院内部空间与街巷之间的交流,提升街区活力。充分利用光学原理,将有趣味的可动门窗开口与各类透光与反射性表面材质结合应用,扩大视觉心理上的空间尺度感,营造“看与被看”的院落内外互动关系.开放外向性的沿街立面可结合绿化及户外家具,遮挡胡同墙面上的现存零乱公共设施,同时体量足以阻挡胡同内的任意停车,还给建筑物完整干净的门市面。

穿越的手艺

大栅栏地区内的手工艺人们,有些人就出生在这里,或者在这里生活了几十年,专心钻研着自己的一门手艺。今年的领航员“手艺传承”板块,为我们展现更多的手艺人和设计师的深度合作,互相学习和理解,结合传统手艺与新的设计理念与材料,研发出新的作品。

手艺新生设计展

用现代设计重新思考,赋予传统手艺以新的生命力。通过对典型工具的又一次设计,给予他们以新的动力,以适应现代社会的发展需求。

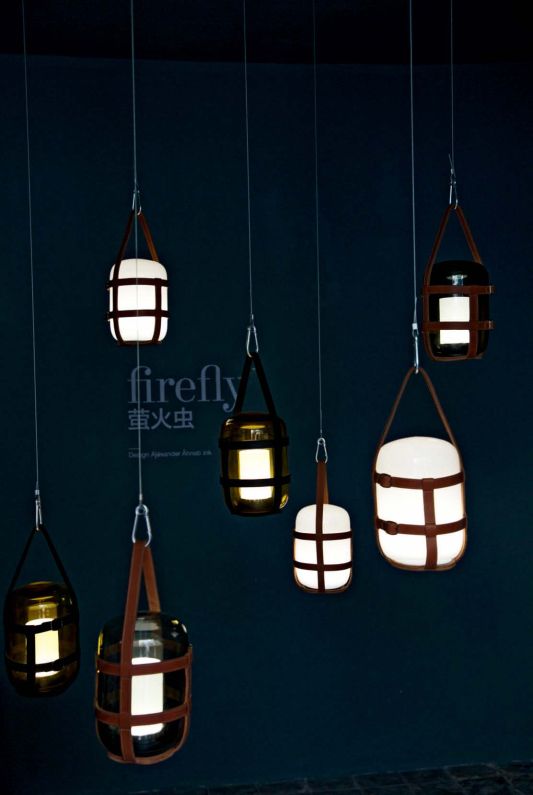

WIREWORKS

“WIREWORKS”延续2014年大栅栏领航员计划手工艺人和青年设计师合作计划,重新思考传统工艺的生产和设计。今年北京设计周ATLAS工作室继续和铁艺手工艺人周师傅合作,探索精细的金属编织技艺新用途。在尊重技术细微差别和美学的前提下与周师傅合作、实验并帮助改进和开发新的设计语言,同时呈现新的当代审美。此外,新的设计物件反映了现代功能性需求进而帮助扩大此工艺的市场。这些灯具和器具试图为大栅栏社区创造地方独特性。

胡同剪映

在老北京的七十二行当中,“剃头”是一个充满趣味与记忆的行当。不同于今日理发店内封闭的消费行为,“剃头”曾是老北京人熟悉的社区生活的重要成份。我们重新梳理剃头行囊的构成:剪子、剃刀、梳子、镜、凳、布—简明利爽地将理发各功能的要求集约设计于一个柜体中。亦即用新的设计语言,将当代剪发所需的设备纳入一个具开阖功能的移动装置工作站里,场所化地再现与提升“剪头”这一民生行业。我们将在大栅栏街区适当的公共地点,植入可迁移的工作柜,配合低消费的专业服务,让居民与游人获得由此带来的新体验,感受居民、行人与胡同环境在镜子里交相映射形成的古今并存的趣味面貌。

食趣

“食趣”谐音“识趣”,是中国人常用的口头禅之一。简短的两个字却蕴含着深刻的中国人的处世哲学。“食趣”系列甜品根植于中国本土文化,设计师将对生活的感悟通过设计和创意折射在甜品之上,用甜品讲诉生活,希望让吃变得更有意思。在食用这些甜品的同时,还为其增加了趣味的互动性,在互动之中传递着中国人的处世哲学。虽然它们的生命如同昙花般短暂,但情感的传递和回忆却是永恒的。

慢走大栅栏|速写老手艺

幸绘工作室秉承着着“慢走大栅栏,速写老手艺”的理念以绘画的形式记录着大栅栏地区的老工艺。我们用画笔还原了手工艺的生活场景,记录了衣、食、住、行相关的老手艺的工艺步骤、所需工具与匠人生活。希望给旅行者、手艺爱好者和设计师提供指引。

手工传承——木工制作

与本地居民段宝玺大爷一起,开展面向参观者和游客的木工制作活动,培养手工制作爱好者的兴趣,并为本地手工艺居民找到可持续的商业模式。

小青年儿与老北京

小青年儿的老古董团队的目的是某种程度上的文艺复兴——复兴中国传统文化和传统手工艺,并把他们带入到现代生活之中。设计师的存在意义是为了让人们生活得更好,这一点让我们产生了有关研究传统文化并把传统文化代入现代生活的思考。我们这次的合作对象是来自大栅栏的老北京年画手艺人张阔师傅。我们将用现代设计手段解决一些问题,如何让老北京木板年画在大栅栏焕发新的生命力、如何让现代人了解和喜爱老北京木板年画以及如何改善老手艺人生活现状等。

手工艺的连结

北京-堪培拉,友好城市与文化首都

展览展示了来自澳大利亚国立大学艺术学院的手工艺与设计作品。展示的手工艺与设计作品将拓宽并转换我们目前对建筑环境所作的探讨,比如说,维护与更新大栅栏的胡同区域。手工艺与设计是国际上长期在关注的一个议题,也是我们在后工业时代能够延长社区生命力的一个重要途径。展览将通过对传统与方法论的探讨提出对在当代社会“共同生活”的解决方案。

苎麻的剩余价值

以苎麻织造的夏布,是中国原生的一种手工织物,在中国存续有6000年左右。在棉花进入中国之前,苎麻是中国人日常穿着中最普遍也是最精良的纤维,影响遍及整个东亚地区,至今日本最高等的上布仍然是以苎麻手工织造。在中国,夏布已趋于没落,只有深远山区才有些许遗存。在2015年北京国际设计周期间推出特别展览:for OUT:ReValuate the Ramie’s Modernity苎麻的剩余价值。我们邀请中国各领域的新生创作力量,以苎麻织物的边角料进行重新再造,做出面向当代生活方式的作品。将布头布尾的剩余布料,以非常规的创作方式,嵌入到日常生活中容易被忽视的空间,藉此唤起人们对传统织物、手工创作,以及对日常生活的高度热情和参与。

花时重拾纸香

手工纸的生产对环境没有危害,而且质感很棒,拿在手里有一种特殊的亲切感,每一张都不完全相同,也是它的妙趣所在。亲自感受过造纸的工艺,让设计师更尊敬传统,设计不是为了胡乱的炫技,而是帮助人们再次感受手工纸的美感。做现代生活里可以实用的手工纸产品,成为了花时确定的目标。

文:本刊记者 董潇

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……