王翚绘画风格分期及鉴定依据

- 来源:中国书画

- 关键字:绘画风格,鉴定依据,分期

- 发布时间:2015-12-30 17:22

王翚一生绘画创作量较大,画作存世较多,仅故宫博物院便庋藏三百七十多件套,加之台北故宫博物院藏原清宫旧藏,国内外公、私博物馆,收藏机构和个人收藏的王翚作品,以及被牟利者改款的临摹作品和王翚主动作伪的作品等,大致算来,王翚画作存世量估计有近千张之多,有利于我们把握其个人风格的发展阶段与轨迹,对于鉴定王翚画作的真伪很有帮助。

王翚一生绘画创作时间颇长,如果从16岁拜张珂为师学画开始算起,至其86岁去世,时间跨度有70年,如果仅用早期、中期、晚期来概括其画风则过于笼统含混,本文通过5个阶段对王翚的绘画实践与创作风格进行梳理。

第一阶段:模糊不清

顺治四年丁亥(1647),王翚16岁—顺治八年辛卯(1651),王翚20岁。虽然王翚画跋中曾有“翚自龆时搦管”句,即当他在七八岁时便开始捉笔画画。然而,在其拜张珂为师之前,少年王翚处于自学阶段,没有正规的绘画老师传授其画艺,对于宗法、师承、传派等均没有清晰、系统的认识。张珂画专仿黄公望,是“南宗”系统内的画家,王翚在其影响与指导下,“南宗”画学成为其一生的圭臬。

这段时期王翚的存世画作不多,较多提及仅两件:《仿古山水图》册(台北故宫博物院藏)与《山川云烟图》(苏州博物馆藏)。

《仿古山水图》册,系王翚19岁以前的作品。册中临仿古代诸家,用笔简约,用墨简淡,勾多皴少,有较明显的明末松江派董其昌绘画风格的痕迹,画风朴拙。此图册临仿水准不高,各页题识书法变化较大,有的书写稚嫩,有的则熟练流畅。其中除了多位“南宗”画家之外,尚有赵伯驹这样地道的“北宗”画家,可以看出,处于学习临摹阶段的王翚没有太多“南宗”、“北宗”的约束。此图册画法质朴稚拙,憨态可掬,较全面地反映了王翚这一阶段的绘画面貌。这种不拘“南宗、北宗”的做法,也为以后王翚专门研习“北宗”画法打下了基础。

《山川云烟图》创作于顺治七年庚寅(1650),王翚19岁。此图较《仿古山水图》册景物安排复杂,笔墨则更为熟练。图中已存有王时敏、王鉴的画风痕迹。然而,画中有些地方有后期修改、补笔的痕迹,诸如溪石、水波纹,以及浓墨重笔勾勒的树干等处,老笔纷披,用墨浓且下笔重,与披麻皴、点厾的杂树等运笔用墨差别较大。修改者可能是其他人,更有可能便是晚年再度看见此画的王翚。修改过的画面不能很好地反映出王翚早年画作的面貌。

两幅图画法大相径庭,几似非出自一人之手。目前学界已将这两件作品当做是王翚早期的代表作品。从《仿古山水图》册到《山川云烟图》,在时间上应该有一个渐进的过程,能够大致地勾勒出王翚这一阶段的绘画风格与鉴定依据:

一、画中留有明显的时代气息,主要所指画中留有董其昌、王时敏、王鉴等个人风格突出的大家的影子,尤其受到董其昌绘画中的某些特征的影响;

二、绘画技法较为稚嫩,有朴拙之态;

三、用笔稍嫌琐碎,用墨较清淡;

四、山石结构相对简单,其画法基本在“南宗”系统中;

五、画中见不到其成熟期典型的一些基本画法语言;

六、画幅不大,多以小幅、册页居多。

第二阶段:从失真到乱真

顺治八年辛卯(1651),王翚20岁—康熙五年丙午(1666),王翚35岁上下。王翚20岁时师从王鉴,越明年,由王鉴引见结识了王时敏。从王翚进入王鉴师门,直至其35岁前后,他通过大量临摹,从而摆脱笔墨意境上的稚嫩。在这一阶段,王翚的个人风格初现端倪。

这一阶段,王翚的绘画创作主要是临摹古人名迹。同样是临摹,与前阶段不同的是,此阶段的临摹学习经历了一个从失真到乱真的过程,即从王翚前阶段临仿作品的“失真”,到接触王鉴、王时敏之后,眼界骤然大开,心追手摹前人真迹,手眼俱到,临仿作品几可乱真。伴随着大量的临摹创作,王翚的绘画技艺也在逐渐提高,从刚开始的稚拙逐渐成熟,对于古人的各种笔墨构成、置陈布势及意境营造的方法了然于心。

顺治十年癸已(1653)三月,22岁的王翚创作了《仿巨然山水图》轴(上海博物馆藏),此时他尚在王鉴门下。与前阶段小景式构图不同,此图全景式构图,画面仍有稚拙之气,图中技法,如山石皴法、树法、点苔法均相对较简单,尚不够成熟。景物的安置摆布亦有不相协调之处,如画幅左侧中段的两株松树的画法,完全是董其昌的树法,与通幅的点叶树法不同,显得突兀;又如,左上方最高处的一组山峦,仿佛漂浮在空中,与右侧主山峰及其下方的山峦没有结构关系上的关联;再如,树法相对简单,排列组合,缺少呼应,远树的画法单一,与山顶的关系处理不佳,栽不到山顶上;还如,画面墨色单一,近景、中景、远景区分模糊,介字点苔法也缺少整体与局部的浓淡、疏密的变化,施力平均,技法上显得比较机械,也造成了画面壅塞,山根水际,横向用笔画出的沙渚浅滩,使得本应表现水面的感觉却像平坡一样。单从这张画分析,除了画面的整体节奏尚佳,笔墨清秀润泽之外,未见得突出之处,然而,这幅画倒是真实反映了王翚在这一阶段初期的绘画艺术水准。

在康熙元年壬寅(1662),王翚31岁时创作的《仿宋元各家山水图》册(四川省博物馆藏)中临仿了赵孟頫、吴镇、王蒙等诸家,画法娴熟,可以看出,此时的王翚已经完全掌握了诸家技法,在不大的画幅中将各种皴法运用自如、得心应手。经过十多年的临习传统,王翚此时的作品已经基本看不到《仿巨然山水图》轴中画法上的不协调之处。由此可见,王翚31岁之前基本完成了从“不像”到“像”的蜕变。

王翚从“仿临宋元人无微不肖”出发,进而将古人的图绘形式和技法解构,再按照自己的理解重新对其进行组合、建构,从而形成一幅新的画面。如创作于1661年的《宿雨晓烟图》轴(南京博物院藏)、创作于1662年的《寒山书屋图》轴(故宫博物院藏)等此类作品均创作于此阶段的后期,系解构重组之后的作品。虽然在这些作品中,具有王翚个人风格特征的一些绘画元素还没有被固定确立下来,但运笔细腻精细,用墨淡雅清润,构图古趣盎然,风格清新脱俗。

康熙五年丙午(1666年),王翚创作了《山窗读书图》轴(故宫博物院藏),此图以王蒙法绘制,王翚从容运用牛毛皴,自由进行丘壑组合,不拘泥于王蒙的固有法则,却又准确地传达出了王蒙技法的神髓。画法工稳,用笔苍秀,林壑繁复而又不失明爽之致,丘壑绵厚苍茫,龙脉清晰,画面气局从容且雍容,是王翚师古而不泥古的佳作。更为关键的是,在这幅画中出现了王翚标志性的一类树法:在浓密的松叶间隙,有几丛出枝类似“鹿角”状,呈现出一种“丫”字组合的形态,伸手布指分布均匀。这种树的出枝法成为了王翚典型绘画语言之一。这种形态出枝法的出现标志着王翚个人风格的显现。

在第二阶段中,王翚逐渐从单纯临仿,经过约15年的技法锤炼,在掌握“南宗”传统绘画技法运用的基础上,游刃有余地选取古人技法构建自己的画面,并且在创作中逐渐固定下一些绘画符号与绘画方式,以构建个人风格的绘画语言。

这是一个绘画技法逐渐成熟、个人风格逐渐显现的阶段,也是特征多变的一个阶段。总结这一阶段王翚绘画鉴定依据:

一、在这个阶段的初期,王翚的绘画技法较为稚嫩,还留有一些董其昌画法的痕迹。这种稚嫩状态应该从他20岁一直持续到26岁上下;

二、在这个阶段的后期,随着王翚对于“南宗”绘画技法的掌握,他的画作呈现出的状态是:技法极其娴熟,画面的笔、墨、构图均能做到“无一懈笔”;

三、自始至终保持着细腻流畅的笔致,清秀、雅致、温润的画风;

四、王翚绘画成熟期中的一些绘画元素尚未完全定型;

五、“鹿角”状、“丫”字组合出枝的画法已经出现;

六、高头大轴增多。

第三阶段:南北兼修,古今融合

康熙五年丙午(1666),王翚35岁上下—康熙二十六年丁卯(1687),王翚56岁上下。在这个阶段里,王翚的个人风格从形成,到确立,再至成熟,经历时间较长,风格的跨度也较大。

经过十多年的临摹研习,王翚35岁上下已基本完成了对于“南宗”绘画传统的学习,临摹仿古的作品,在形式上能够做到“不爽毫发”。此时的王翚已经不满足于“南宗”绘画技法了,在这个阶段里他开始重新审视“北宗”绘画技法,不管是李、刘、马、夏,还是戴进、唐寅,他都系统地进行研习。

在众多“北宗”名家里,以“南宗”绘画为根基的王翚是有所偏爱的,他主要选择了两家作为切入点,这两家成为了他沟通“南宗”与“北宗”的桥梁。

其一是李唐,王翚把短披麻皴融入李唐的小斧劈皴中,形成了一种既似钉头皴、马牙皴,又像披麻皴、斧劈皴的一种“四不像”皴法,我们且称之为“凿斫条索皴”。王翚将这种短促而坚硬的“凿斫条索皴”放在了原本应该是披麻皴的地方,使得土质的山峦有了石质坚硬的感觉。

王翚将“凿斫条索皴”替代了除去披麻皴、牛毛皴、折带皴和米点皴之外的其他皴法,不论款识题写临仿荆、关、李、范,还是赵伯驹、赵伯骕,一概运用“凿斫条索皴”。并且这种皴法既能在小幅面画中信手挥写,又可以在水墨反复烘染下皴写,还可以在青绿重彩中隐现。“凿斫条索皴”极大地丰富了王翚山水画的形式语言。在这个阶段里,他还将“凿斫条索皴”与“南宗”山水画的披麻皴、牛毛皴等相结合,在一幅画面中运用不同的皴法来表现不同山石结构组合,为王翚晚年所谓“运宋人丘壑”提供了技法上的支撑。

其二是唐寅,唐寅完成了长披麻皴与斧劈皴的结合。在唐寅的一些纸本作品中,斧劈皴成了一条条长线条,围绕勾勒山石的结构与形状,这是对“北宗”山水画技法的发展与补充,那种既具备“北宗”的面貌又能承载“文人画”抒情写意的唐寅山水成为了王翚学习的重点。

对于唐寅,虽然王翚多有临仿,但效果并不尽如人意。唐寅创造的极富线条感的皴法,是以长披麻皴兼以长斧劈皴为主,逐渐摆脱斧劈皴的侧锋用笔,并延长它们,加上线条性,挺劲中含柔和,且皴法简练,中锋与侧锋兼施,我们且称之为“长条斧劈皴”。反观王翚笔下的唐寅,用笔迅疾,冗笔过多;用墨水分较大,使得线条重叠涣漫,有时会形成线条堆叠出的墨块。线条跳跃、挑剔,出锋尖锐、刻露,线条做出尖锐的转折,而唐寅的转角是和缓舒缓的,呈现优雅从容的圆弧状。这些特征使得王翚临仿唐寅风格的画作在一定程度上显得粗野与鲁莽,失去了文雅与含蓄。如创作于康熙十一年壬子(1672)的《云溪高逸图》卷(故宫博物院藏)、创作于康熙十七年戊午(1678)的《仿唐寅洞庭赊月图》卷(故宫博物院藏)、创作于康熙二十二年癸亥(1683)的《写唐解元诗意山水图》轴(南京博物院藏)等,画面中皴法草率,处处冗笔,纵然是结构复杂,但对于笔墨使用度的掌控不如唐寅,细节的处理、点景的勾绘,均显欠缺。这样造成的结果就是画面气息显得粗野不羁,含蓄不足、刻露有余。

在第三阶段,王翚创造性地将多种皴法、山石法、树法等同时施用于一幅画中,如将“凿斫条索皴”,变体的唐寅“长条斧劈皴”,“南宗”的披麻皴、牛毛皴、米点皴等相融合,以一种或两种相类似的皴法为主,再辅以其他皴法。王翚的这种创建,体现了他对于绘画技法的理解与画面掌控能力。

最为典型的画作便是创作于康熙十一年壬子(1672)的《岩栖高士图》轴(故宫博物院藏)。此图结构疏阔,具空灵幽淡之趣。山石块垒法以“凿斫条索皴”兼以倪瓒折带皴为主,同时融入了小米点、变体长斧劈皴、披麻皴、牛毛皴。两株长松完全为王蒙松树法。这样的“混搭”非但不觉得繁杂纷乱,反而益显和谐妥洽,用墨干湿相济,变化多端,极富意趣和韵味,苍劲又秀润。画面体现了其追求“以元人笔墨,运宋人丘壑,而泽以唐人气韵,乃为大成”的创作宗旨。

这个阶段,王翚除了将部分精力分散到了研习“北宗”技法上之外,对于“南宗”山水,他依然保持着热情。在这个阶段的初期,康熙九年庚戌(1670),39岁的王翚就创作了《溪山红树图》轴(台北故宫博物院藏),此图王翚尽得王蒙画法神髓,虽然使用了牛毛皴,但摆脱了王蒙原有的短而细密、繁复的皴法,取而代之的是有规律的波动、叠加、缠绕在一起的长线条,繁简、疏密有致,着笔相对于王蒙要少,但同样取得了王蒙笔下蓬蓬松松、苍郁浑厚的感觉。通幅的构成也十分出色,虚实得宜,画面的近景、中景为实,远处主峰为虚。画面的置陈布势,自下而上,山峦层层叠加,皴线密处与山间的丛树对应白亮的山巅,调节着画面中、下部分的节奏。而这两部分又与画幅的上部构成大块面的不同节奏。在王蒙的山水画中,以牛毛皴而成的层层山峰有一种视觉上的幻觉效果,而在《溪山红树图》中,画幅中、下部分层层扭曲的山头,似众多的烟雾逐渐缓缓上升,形成上部的主峰,主峰似大团烟雾升腾而起,亦形成视觉上的幻觉效果。

在第三阶段里,王翚的画风逐渐呈现多样化的趋势,总的说来有两类风格:

第一类是以董、巨、“元四家”为主线的风格,其特征是:以水墨为主,辅以淡设色或浅绛法;主要以披麻皴、牛毛皴等皴法为造型手法;多表现江南地区的土质为主、土石相间的山水地貌;笔墨秀润,用笔平实,不为奇峭之笔;画面气息静谧恬淡,境界旷远,得清静野逸之趣,甚至有时笔墨纷披,纵笔挥洒,苍茫简远,率多真意。诸如创作于康熙七年戊申(1668)的《虞山林壑图》轴(故宫博物院藏)、康熙十二年癸丑(1673)创作的《仿古山水四段图》卷(故宫博物院藏)、康熙十五年丙辰(1676)创作的《陡壑奔泉图》轴(故宫博物院藏)、康熙十七年戊午(1678)创作的《奇峰耸秀图》轴(台北故宫博物院藏)、康熙十九年庚申(1680)创作的《雨山图》轴(安徽省博物馆藏)、康熙二十五年丙寅(1686)创作的《关山秋霁图》轴(故宫博物院藏)等画作。

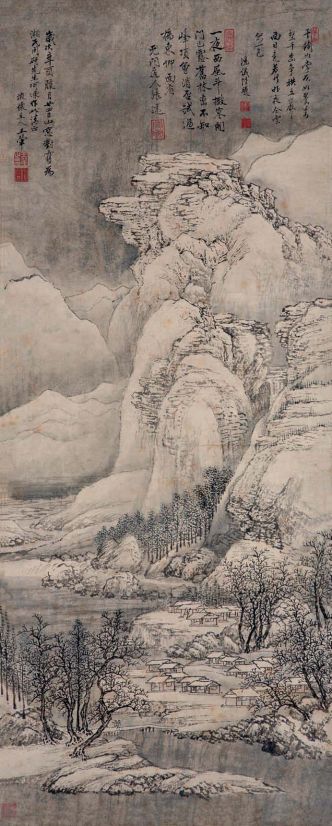

第二类是以荆、关、李、范等五代、北宋画家为主线的这一脉风格,其特征是:水墨、青绿均有,主要是以“凿斫条索皴”为造型手法,多表现以石质为主的山峰,用笔坚硬,顿挫较多,山石有圭角,画面气氛较为凝重、萧疏、静穆,峰峦浑厚端庄、块垒突兀,险峻之感,勾皴之笔坚凝挺峭,用墨稍重,甚至有些画作,一丝不苟,已具南宋、明代院体山水的风貌。诸如创作于康熙十三年甲寅(1674)的《江山纵览图》卷(日本东京国家博物馆藏)、康熙十七年戊午(1678)创作的《仿关仝溪山晴霭图》卷(上海博物馆藏)、康熙十九年庚申(1680)创作的《群峰春霭图》卷(上海博物馆藏)、康熙二十年辛酉(1681)创作的《唐人诗意图》轴(上海博物馆藏)、康熙二十五年丙寅(1686)创作的《迂翁诗意图》轴(上海博物馆藏)等画作。

在这一阶段里,王翚的个人风格凸显。他杂取诸家画法,以“南宗”精神气质为基底,糅合“北宗”的表现形式,形成了自己独到的表现方法,并且在墨笔、浅绛、青绿画法的使用上呈现出不同的面貌与造诣。在墨笔山水中,更多表现为“逸笔草草”的“文人画”面貌,受到恽寿平山水画风的影响,具有了一种清润飘逸的气息。浅绛山水画则以黄公望浅绛法为主体,兼及王蒙画法,呈现出一种工秀淡雅的画风。在青绿山水中,王翚的青绿法以赵孟頫、文徵明、王鉴柔和雅逸的小青绿法为主体兼以北宋青绿法,设色浓艳厚重,画面色彩占有绝对优势,墨线在画中作为画面物象的骨架起着必要的辅助与烘托作用,画面呈现出淡逸清新、雅致沉着的气息。

在这个阶段里,王翚数次外出游历,观察自然,写生记游,丰富了胸中丘壑。除了江南山水,王翚还观览了北方山水,对于“北宗”山水的精神气质有了真切的体悟,以“北宗”山水技法创作的画作已不是单纯的技法学习或探讨,而是以一种雄强的气势介入其中,山峦高大挺拔,林木峥嵘茂密,运用全景式、高远法、深远法构图,既师古人,亦师造化,对于优秀传统的学习并没有影响向真山真水直接攫取创作灵感与素材。因此,王翚画作中笔墨丰富与丘壑多变并举。他的一些作品不仅置景别致,且具有一定的真实感和生活气息,在清初“泥古”之风大盛的环境中,恢复了北宋山水画“可望、可游、可居”的理念,这些都超出了清初“南宗”画家的自身要求。“师造化”成为王翚“集其大成,自出机抒”必备条件之一。

这是一个绘画技法高度成熟,南、北宗技法有机相融的阶段,是个人风格走向定型的阶段,也是绘画风格多变的阶段。这一阶段王翚绘画的鉴定依据:

一、王翚对于“南宗”绘画技法的掌握已经是得心应手,“模仿逼肖”,自始至终保持着细腻流畅的笔致,清秀、雅致、温润的画风;

二、从这个阶段的初期起,王翚开始涉及“北宗”绘画技法,创造出了自己特有的解释“北宗”的皴法:凿斫条索皴。

三、王翚临仿唐寅风格的画作,画面较唐寅要乱,具体表现在皴法上冗笔过多,用笔速度较快,与唐寅不同的是:唐寅“长条斧劈皴”在转折处的线条是圆弧状,转角比较和缓,连续且没有停顿,而王翚笔下的唐寅皴法在转折处是尖锐的折角,在角的地方因为用笔的顿挫,有明显的顿挫;

四、融汇“南宗”与“北宗”技法于一画中,画面中丘壑构成变化丰富;

五、画中出现了成熟期的一些绘画元素:

1.在前一阶段中,“鹿角”状、“丫”字组合出枝的形态,伸手布指分布均匀;

2.在树干的轮廓线条两边,点厾排列小横点;

3.顺着山巅和一些山石的轮廓,会用浓墨点写远树,或者用浓墨点厾苔点,苔点的形态有:梅花点、胡椒点、“丨”形状的竖点(用笔自上而下写出,上端尖锐)、平头点、小混点,多数情况下是几种点厾法并用;六、有“逸笔草草”的画法,水墨并重,用笔飘逸,受恽寿平的画风的影响;七、出现了类似“院体”风格的作品,画法严谨,近乎刻板,用墨有趋浓的倾向;八、画面题跋者逐渐增多,主要的题跋者除了王时敏、王鉴之外,还有恽寿平、笪重光等;

九、王翚的画作有了更多的形制,除了上一阶段常画的立轴、册页与扇面之外,还涉及了手卷,并大量创作。

第四阶段:有得有失

康熙二十七年戊辰(1688),王翚57岁上下—康熙三十七年戊寅(1698),王翚67岁上下。

在此阶段,王翚的个人风格从成熟到定型,其风格形式逐渐烂熟,“程式化”逐渐显现,绘画创作成了一整套可操作的程序,如树该怎么画、山石如何堆叠、房舍宜安在哪里、水口需怎样摆放等等,画中逐渐丢失了偶然的惊喜,更多的是必然的成功。

第四阶段之初,王翚曾经刻苦学习的“北宗”画法以及五代和北宋雄浑、壮阔、厚重的山水画风格,似乎对他的创作产生了副作用。刻意为之这些北宗画法,在他的画中留下了一些不好的痕迹,画面出现了直硬的面貌,用笔刻露,造型也显得板结,线条的转折、顿挫、提按、圭角较多,局部用墨浓重,物象造型僵板,暴露出了王翚依靠具象造型与山水构图的安排来代替与掩饰画法的简单与画面单薄的缺陷。在这些画面中,王翚的笔墨是为造型服务的,局部造型为整体造型服务,这些作品的整体感观远强于局部笔墨的优劣。如果细看王翚此阶段画作中局部笔墨与线条的质量,那是很让人失望的。线条僵硬、妄生圭角,用笔草率、迅疾,用墨单薄、层次简单。具体物象的笔墨把握,如树的形态,点叶、夹叶法,均显得不尽人意。这些画法上的缺陷也为“虞山画派”的发展埋下了隐患。

在这个阶段中,王翚最值得称道的艺事就是主持绘制《南巡图》了。堂堂巨构《南巡图》卷是继《清明上河图》卷之后的又一长卷巨作。此画继承了传统长卷风俗画的传统,吸取了《清明上河图》等优秀作品的精华,在形式与内容的统一方面都有所突破。它的出现又开《乾隆南巡图》《姑苏繁华图》等作品的先河。

王翚能够掌控如此复杂、浩大的场景,首先得益于他在第三阶段中大量山水长卷的临习与创作,其次得益于王翚长期的游历所积累的“胸中丘壑”。在《南巡图》中,所描绘的景致多为实景,一些标志性的景点上还需要标注具体名称,需要创作者有一定的写生写实能力。王翚描写实景山水作品虽不太多,但写生创作的经验还算丰富,承担这样的任务自然胜任。此外在这样规模的画中,容纳了多种不同景物,就需要具备与各种景物相适应的画法。王翚大量临摹宋元画作,尤其是宋代绘画,多由客体生发,描绘客体自然,这些经验应该可以应付《南巡图》中的需求。总理此画,此三者缺一不可。

在这个阶段,王翚的画作呈现两类画法与风格的不同作品。

第一类,全景式高远构图为多,多高头大轴,构图紧密,多描绘崇山峻岭,丘壑重叠,布景繁复,画面的气息沉郁,有宋画气氛。用笔细密,用墨浓重,线条稍显刻露。

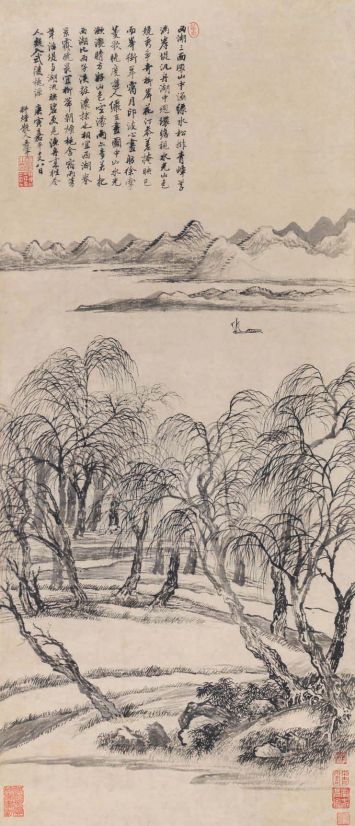

第二类,平远式构图为多,构图疏朗,水墨或淡设色为主,描写园林或江南景致,布景疏朗,画面气息雅逸。用笔较随意,简洁疏放,用墨偏淡,线条柔缓。此类画王翚延续了明代吴门园林写景的传统,通过继承元代赵孟頫、“元四家”的画风,创造了一种景致饱满的平远构图法。如康熙三十三年甲戌(1694),王翚63岁时创作的《卢鸿草堂图》轴(中国国家博物馆藏),以及康熙三十七年戊寅(1698),王翚67岁创作的《溪堂诗思图》轴(故宫博物院藏)等均是此类风格。这种图绘形式是王翚在此阶段所形成的特有面貌。

第四阶段王翚绘画逐渐形成两类风格,用不太恰当的比喻,这两类风格好似一“武”一“文”。这一阶段王翚绘画的鉴定依据:

一、风格分为两大类,一类是五代、北宋画风,一类是元、明风格;

二、画法逐渐程式化,可操作性强,皴法定型,主要是皴法是:披麻皴、牛毛皴、凿斫条索皴和长条斧劈皴四种,在构图中,山势“龙脉”清晰;

三、画面用墨逐渐浓重,尤其在表现五代、北宋画风的作品中尤其明显;

四、创造了一种以水墨为主的平远法构图,表现园林或江南山水,画面舒朗清逸,用笔轻松雅致,用墨润泽洁净。王翚通过研习元、明山水画,受恽寿平的直接影响,升华出一种全新的山水图式。

第五阶段:集其大成,自出机抒

康熙三十七年戊寅(1698),王翚67岁上下—康熙五十六年丁酉(1717),王翚86岁。这是王翚绘画风格集大成阶段。

在此阶段,王翚山水画逐渐呈现统一的局面,即南宗画法与北宗画法统一,五代、宋画风与元、明画风统一,统一在王翚的个人风格之中。王翚虽然还有一些临仿之作,但是较之此前各个阶段都要少得多。王翚在上一阶段创造的园林或江南山水,以水墨为主的平远法构图,在此阶段没有继续画下去,取而代之的是将原先舒朗清逸的画面“改造”成繁复重叠,将原先轻松雅致的用笔、润泽洁净的用墨“改造”成刻露板结。

此时,王翚的山水画风格统一为:“具有清代绘画风格”的“五代、北宋南宗画”。所谓“清代绘画风格”指的是,王翚从董其昌、王鉴、王时敏一脉传承而来,其绘画风格不可能脱离清代初年山水画的时代特征。所谓“五代、北宋南宗画”指王翚大量研习五代、北宋的画风,并将元、明画法融入到五代、北宋画风之中,由五代、北宋画风统摄画中技法;至于“南宗画”,王翚虽然研习过“北宗”山水技法,但在创作中,“北宗”技法始终处于次要地位,并且,王翚在“北宗”技法的基础上总结出了“凿斫条索皴”,在实际的创作中取代了其他的“北宗”皴法,所以,王翚的山水画技法主要在“南宗”绘画体系中。

王翚在这最后阶段的画作,一般构图宏伟,布景繁富,丘壑汪洋恣肆,此前形成的那种既有传统痕迹,又具个人风格的山水画,在此阶段已经从意境、笔墨和丘壑的结合上形成了自家特有的情味与程式,达到了高度的成熟。

此时,王翚画中用笔依然刻露,用墨依旧浓重,笔墨规范,构图稳妥,虽然崇山峻岭,龙脉蜿蜒,但其笔墨在表现远近的景物上区别不大,所以画面中的气韵反而显得瘀滞、晦涩、凝重,甚至有些“行家气”,如康熙四十六年丁亥(1707),王翚76岁创作的《芳洲图》轴(常熟市博物馆藏)与康熙四十七年戊子(1708)创作的《山堂文会图》轴(南京博物院藏),画幅巨大,景物众多,画法工整、设色浓重,画作气息板滞,有“行家气”。

在此阶段,还有一些作品显得简率、粗糙,如创作于康熙四十八年己丑(1709)的《小阁藏春图》轴(苏州博物馆藏),以及康熙五十一年壬辰(1712),王翚81岁时创作的《江干七树图》轴(台北故宫博物院藏)等即是如此。对于景物形状的把握有些差强人意,特别表现在树的画法上,姿态摆布略缺美感,笔墨也显得乖张草率。此时,我们再难看王翚此前如《溪山红树图》轴(台北故宫博物院藏)、《雨山图》轴(安徽省博物馆藏)等逸笔草草、轻松闲适的作品了。

王翚对于“文人画”写意精神的展现,曾经有过逸笔草草,水墨平远。在此阶段,王翚画中已经少见抒情写意的笔墨,取而代之的是笔墨细腻严谨,如康熙五十一年壬辰(1712)创作的《仿唐寅秋树昏鸦图》轴(故宫博物院藏)以及康熙五十三年甲午(1714),王翚83岁时创作的《夏五吟梅图》轴(故宫博物院藏)等。在这些作品中,王翚画法工整沉稳,设色素淡,注重细节的处理与表现,构图也相对较为舒朗。此类画作在沉郁繁缛、粗糙简率的最后阶段有如一丝清风。此类画作数量不多,不是王翚在这个阶段的主流。

这是一个集其大成,自出机抒的阶段,这一阶段王翚绘画的鉴定依据:一、画面构图繁复,用笔较之前阶段要苍辣,用墨浓重,在树干、树枝的表现上尤其明显,画面的近景与远景在用墨上区别不大;

二、王翚有意识用不同的线条来表现不同的景物,大致说来就是勾勒树干的大多用顿挫刻露的线条,山石用棉柔的线条,画面整体上略有不协调、不能浑然一体的感觉;

三、前阶段形成的以水墨为主,描绘园林或江南山水的平远构图,在此阶段中很少使用,取而代之的是平远结合高远的画法;

四、总体画风较为板滞,但创作态度十分认真,偶有表现文人雅逸题材的作品,有明代吴门气息;

五、画作中常同时综合运用多种技法,如主体山峰用披麻皴或牛毛皴,山根、岩基用“凿斫条索皴”,加上长松杂树,远山用米点或高克恭云山法等,王翚似乎想在一幅画中尽量“塞”进更多的技法。

六、在此前形成的一些带有个人特征的绘画元素,如顺着山巅排列的点厾远树、“丫”字形的出枝、山势“龙脉”走向、点景细节的描写等,在此阶段仍然保持;

七、较强的规范意识,丘壑林木画法基本定型,呈现符号化、程式化、系统化,甚至画面空间呈现抽象化的倾向。

结语

王翚终其一生的身份是职业画家,其画法精能,风格多样,对于传统的理解与掌握深入透彻,摹古功力深厚,又能够师法自然,并且受到“以画为娱”的文人画思想影响,重视笔墨抒情达意与格调高雅。曹溶、吴梅村、王时敏等皆称王翚为“画圣”,周亮工也赞其“下笔便可与古人齐驰,百年以来第一人也”。王翚摹古“几可乱真”,绘画创作“集其大成,自抒机抒”,影响波及整个清代画坛,为后世所赞誉、争论、评价和研究,当时称其为“画圣”也算有据可依。

庞鸥

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……