灿烂的笔墨 稳定的图式

- 来源:中国书画

- 关键字:画中九友,二王,山水画家

- 发布时间:2015-12-30 17:32

——王鑑的生平及其山水画创作

王鑑(1609—1677),字玄照,后改字元照、圆照、元炤,号湘碧,自称染香庵主,人称王廉州,是明末清初的山水画家,被大诗人吴伟业誉为“画中九友”之一,并与王时敏颉颃,时有“二王”之誉。入清以后,王鑑又与王时敏、王翚、王原祁并称“四王”,开启了清初画坛主流画风。作为“四王”之一的王鑑,其画坛宗师的地位,在有清以来的三百余年画史流变中,从未被学界所忽视。然而遗憾的是,有关王鑑身世的诸多疑端,却一直成为王鑑研究的瓶颈,长期以来影响着对其人画艺的深入研究。

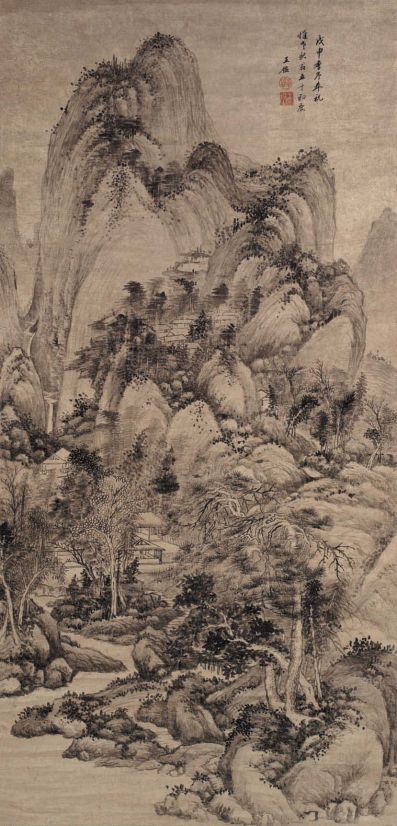

王鑑的生卒年,今人著述皆作明万历二十六年戊戌(1598)生,清康熙十六年丁巳(1677)卒,向未有异议者。然今见王鑑《梦境图》跋语云:“……今六月避暑半塘,无聊昼寝,忽梦入山水间,中有书屋一区……然余年已四十八,颠毛种种,纵至七十,亦不过二十年一梦耳,况未能必,又安知此梦非真境耶?”《梦境图》立轴山水,现藏北京故宫博物院,为王鑑毕生的代表作。据该作王鑑亲题跋识可知,《梦境图》创作于顺治十三年丙申(1656)六月,时王鑑在苏州半塘避暑,睡梦中踏入王维的辋川别业,醒后描绘梦中所见而成此图。值得注意的是,跋中王鑑称“然余年已四十八”,由此推溯王鑑的生年,得出的结果不是万历二十六年戊戌(1598),当为万历三十七年己酉(1609)。较之于旧说,王鑑的生年晚十一年方符合历史事实〔1〕。

王鑑出身于太仓琅琊王氏家族。琅琊王氏兴于太仓,殆缘于晚明士林祭酒王世贞(1526—1590)之崛起。王世贞执晚明文坛牛耳数十年,在政学两界影响颇巨。作为王世贞的曾孙,王鑑可谓出身华胄,为名门世家贵公子。据《研堂见闻杂录》〔2〕获知,王鑑之父名王瑞庭,字庆长(常),俗呼“大痴”。其人习性“侈汰,姿声色”,乃典型的败家子。王瑞庭穷奢极侈的程度令人匪夷所思,曾在祖业琅琊贲园中三建廓然堂,终使家败,乃至使廓然堂连同琅琊贲园一并易主为吴伟业所有。王瑞庭无才无德,不保家业,其唯一遗产就是子嗣甚众。琅琊王氏祖业被王瑞庭挥霍殆尽,致使王鑑这一代子弟徒有名门世家之虚名。除王鑑以绘事立身以外,余皆落拓无生产。其落魄者,有出家遁入空门,更有二人沦落为优,以歌舞自活,虽为名优,然在士大夫眼中毕竟败落了。

关于王鑑的妻子与子嗣,至今未见载于画史,甚至有学者认为王鑑“妻子早逝”、“并无儿女”。据娄水陆时化记载王鑑“年甫强仕,绝声色”〔3〕,此言王鑑壮年后即屏绝声色,亦未提及妻子儿女。康熙元年壬寅(1662),清人沈受宏过王氏染香庵作诗一首云:“独空妻子累,身共白云枯。故业存丘壑,闲情入画图。药栏连竹径,名枕对香炉。如此幽居乐,神仙得似无?”〔4〕从“独空妻子累”知王鑑晚年妻、子俱在,只是幽居独处,不和妻子儿女一起生活罢了。顺治八年(1651),王鑑游虞山,偶然看见王翚画的扇子,对其画艺大加赞赏,王翚因此得识并师事王鑑。翌年春,王鑑致函王翚,招其赴太仓纵观古画,信札云:“中秋分袂,又值小春时候矣,无时不怀想高风,谅吾兄必同此意。小斋(染香庵)虽未构就,小婿处亦可下榻。烟翁、梅翁俱渴欲相晤,乞即命驾一来,纵观古人真迹,亦大快事……”〔5〕从“小婿处亦可下榻”一语可知,王鑑确实是有女儿的,故有此称。

清人画史多载王鑑由进士出仕,如《国朝画传编韵》载,“王鑑,字圆照号湘碧,太仓人……由进士官廉州太守”〔6〕。王鑑任廉州太守是实,但言其中进士当为穿凿附会之说。诸多信史显示,王鑑凭籍荫补途径入仕。如《太仓州志》云:“王鑑,字圆照,世贞曾孙,由恩荫历部曹,出知廉州,时粤中盛开采,鑑力请上台,得罢,二岁归。”〔7〕又查太仓图书馆编《太仓历代进士名录》,名单中亦无王鑑二字。既然王鑑籍“恩荫”致身仕途,按明惯例,凡袭荫做官者,一般得须经过国子监培训,或于京城先任小职,方再量才任用。据《太仓州志》载,王鑑任廉州太守前曾任“部曹”一职,此说所见甚鲜。己卯(1639)六月,王鑑赴廉州衙途中作《北固山图》,其跋云:“余自戊寅(1638)入都,日为业绩所苦,笔墨不知为何物。今岁仲夏出守粤东,回思风尘马背光景,如脱笼之鸟矣。将舟至望见北固山,不胜沾沾自喜,拈笔写此,不问工拙也。”王鑑赴廉州后,可谓运途多舛。据《太仓州志》载,时粤中盛行矿采,王鑑因上书请禁开矿恶政而开罪权贵。所幸上司乃忘年好友刘半芳的至戚,在其庇护下方幸免治罪,仅以罢官而归。

由上文可知,王鑑在赴任廉州太守的当年(1639)即获罪罢官,从此“浪迹天涯,萍踪无定”。亦有学者据王石谷(王翚)画跋中言王鑑“将远宦”一语,认为王鑑“大约又做过清代的官”〔8〕。所谓王鑑入清后出仕一说,并无实据,殆后人据顺治十一年甲午(1654)王鑑北上京城长安(北京)游历一事附会而成。王鑑赴京的真实心理动机虽难以确知,但寻其画踪可悉,在北京活动期间,其交游对象盖以清廷贰臣新贵为多。又因清廷“诏起遗逸”,同里好友吴伟业亦在京任秘书院侍讲,二人过从甚密。值王鑑南归之际,吴伟业曾两度赋诗赠别,由诗中“汉家珠玉散云烟”及“华子冈头自钓鱼”﹝9﹞等诗句,不难体阅痛悔沦为贰臣的吴伟业对故国的深切哀悼与悲凉心境,又知吴伟业以王维辋川华子冈之别境,诱劝王鑑选择归隐。尤其是吴伟业使用“还山”一词,大有与“出山”谋官对应的意味,透过诗中语意,亦可大略推知王鑑此行初衷隐含的功利性,但结果却碰壁而归。

王鑑的晚年,主要在太仓的染香庵中度过。然频频出现于画跋中的“染香庵”,究竟建于何时?“染香”二字又有何寓意?它与王鑑晚年的心境有无必然联系呢?其《起帖图首合册》跋语云:“余庚子夏,筑室二楹于弇山之北,仅可容膝。窗外悉栽花竹,聊以盘礡。奉常烟客过而颜之曰:‘染香’,盖取《楞严经》中语也。从此闭关,日坐蒲团,焚柏子一炉而已。”〔10〕此册又有受赠者王遵晦跋云:“此册凡七帧,为庚子、辛丑间初构染香堂时作。”据此可知,王鑑“染香庵”应建于顺治十六年庚子(1660)夏。“染香”一名实因老友王时敏光顾所赐,大抵取意于小斋四周花竹拥簇、香气怡人的环境。然“染香”二字又出于佛教经典《楞严经》,与王鑑晚岁“日坐蒲团,焚柏子一炉”的日常生活状态颇合。此外,笔者认为“染香”二字尚另有涵义:纵观王鑑一生的学习偶像,当以王蒙与董其昌为最,不无巧合的是,王蒙与董其昌皆号“香光”,而王鑑取“染香庵”为其斋名,无非是表露一种私淑前贤的宗师情结耳。亦如董其昌斋号为“画禅室”,王鑑则以“染香庵”与之翼然呼应,其意不言自明矣!

王鑑的逃禅,无非是掩饰其遗民心理的表象,其内心深处,尚未从丧国之痛的梦魇里拔出。甲寅(1674)年春,王鑑的两位高足王石谷与杨晋合作,为垂暮之年的恩师绘有肖像一帧,该作今虽佚不可寻,然据清人陆时化所见,画中王鑑形象为“明时便服坐于幽篁。”〔11〕或预感将不久于人世,王鑑冒杀身之险身着故明服装存像明志,可见其晚年遗民心态强烈萌发。尤其值得注意的是,此年正是甲申变后的三十周年,不难体阅王鑑此举的纪念性意味。康熙十六年丁巳(1677)王鑑去世,其遗命为:“以黄冠道衣殓。”〔12〕在清初,亦如士人以逃禅为“拒剃”,王鑑这种“服先朝之服”及“以黄冠道衣殓”的行为,实际上是以衣冠为避世(清世)的象征。其强烈的政治暗示性,使其行为带有一种“生命之冒险”的悲凉。

王鑑的许多山水画创作,皆从册页收集的众多古法中取用基本材料。如2009年澳门艺术博物馆举办的“毫素深心—明末清初遗民金石书画展”中,便展有王鑑的《仿古条屏十二页》,其第七屏《仿范宽山水屏》显然为王时敏收藏的《溪山行旅图》摹本,就像摹制《小中现大册》那样,王鑑通过精心设计,将一系列古代经典作品浓缩在一个固定的尺寸中。王鑑在该图中题曰:“范宽笔法原与董巨相似,但雄壮过之。此图为吾娄王奉常所藏,闻已为人易去,今拟其意,不求形似也。”〔13〕北宋画家范宽的《溪山行旅图》,曾被王时敏缩临汇集在《小中现大册》中,故而此图不仅出现在王鑑的《仿宋元画册》中,而且画家以不同的形式反复加以临仿。王鑑热衷于对范宽语汇的运用,实则反映了他试图将南宗与北宗画法熔为一炉的尝试,如其在《仿范宽山水图》轴中云:“近代丹青家皆宗董巨,未有师范中立者,盖未见其真迹耳。余向观王仲和宪副所藏一巨幅,峰峦苍秀,草木华滋,与董巨论笔法,各有门庭,而元气云通,又自有相合处。”

在清初的太仓绘画圈中,将某些古代大师的作品临摹成册,成为一时风习。通常情况下,这种精心描摹古人作品的册页被称为《小中现大册》。与此同时,一种与《小中现大册》有所区别的“仿拟”册页也颇为流行,它与《小中现大册》区别在于,前者是一种忠于原作的临摹之作,只是在形制上被缩小以便于携带交流与学习;而后者虽名为“仿拟”,实则属于一种更为随性的创作,它只是利用前辈画家的某些习惯性笔法或构图、造型等形式元素,却并不追求与原作分毫不差的临摹效果。与前者建立图像库的初衷不同的是,这些微型的仿古册页体现了画家的某种创作观念。以王鑑历时四载绘制完成的《仿古山水册》为例,为其平生得意之作,内含仿王蒙作品两帧,仿李成、刘松年、马文壁、范宽、燕文贵、黄公望、赵孟頫、吴镇各一,这些作品风格多样,兼具南宗与北宗画法。对于王鑑这种并不严格恪守南宗体系的绘画理念,王时敏曾云:“廉州画学浩如烟海,自五代宋元诸名迹,无不摹写,亦无不肖似。规矩既极谨感,神韵又复超逸,真得士气,绝去习者蹊径,而精诣入微处,将使白石逊其妍、宗伯让其工矣。”〔14〕通过建立册页的桥梁,王鑑在创作与古画真迹之间,建立了“神变古法”的关系,并且以大轴的规模提供其“自出机轴”的空间。对于王鑑、王时敏辈而言,各式各样的《小中现大册》就像图像库一样,通过对其中一些图式的转化、凝练,便可以成为自己所需的形式,并创造出一些新的符号。即如王时敏所言,“与宋元诸名家血战”的结果是“与之俱化”,那么在“四王”画派体系中,荟萃并融入诸家古法则可通向艺术的彼岸。

王鑑将诸家画法熔于一炉的尝试多体现在其重要作品中,如画于1649年的《四家灵气图》,其跋语云:“己丑冬十月余浪游武陵,承登子张公祖渡江相访,出其同乡朱相国家所藏元四大家真迹鉴赏,俗眼为之一清。归如渔夫出桃园,不复记忆,然笔端灵气,于梦寐中彷佛见之。”〔15〕乍看上去,《四家灵气图》是一幅以黄公望、吴镇画法为主的作品,圆笔中锋;待细看又能发现,王鑑在远山的皴法处理上实际上采用了王蒙的牛毛皴,而置于画幅前端的几株小树则又被赋予了倪瓒风格的清隽风神。王鑑集古法于一体的画学理念贯穿于其一生的创作实践中,作于1658年的《青绿山水图卷》便是一幅将赵孟頫与黄公望的画法相融合的代表作品。据王鑑自称,他曾在1636年与董其昌共同欣赏过赵孟頫的《鹊华秋色图》与黄公望的《秋山图》,二图皆以设色著称,且无院体习气,令王鑑一生记忆犹新。《青绿山水图卷》将赵孟頫《鹊华秋色图》与王鑑自家所藏的黄公望《浮岚远岫图》的画法相结合,作品敷色极为秾丽沉郁,突破了文人画设色淡雅的格调,却又保持了明洁清新的艺术特点,体现了画家企图将青绿古法与水墨画风相融合的创作理念。又如作于1671年的《仿范宽、董源山水轴》,是一幅试图结合南北方画风的作品。在跋中王鑑题道:“范宽、董源皆北宋大家,故用笔相肖,范画浑厚,董画幽淡。各极其致,非南宋后所能梦见。余此图虽拟华原,而时露北苑,因余幼习董熟耳。”〔16〕作于同年的《溪色棹声图》是一幅小青绿着色山水,该作底端为一坡岸,上有几株高柳,溪中一处放棹;中景山峦逶迤重复,山路、阁亭、杂树、院落散布其间;远景则是重叠的平缓山丘。其构图、画法以师黄子久为主,从中明显可见《富春山居图》《富春大岭图》《九峰雪霁图》的画法。画树纯师王蒙,苔点专习吴镇,远山出自倪瓒,设色则似沈、文,杂糅诸家。此作虽非王鑑的重要作品,但却体现了王鑑的绘画方式与画史观念,即试图在历代大师的画法中寻找通便的路径,从而建立自己的画史坐标。就像其在《梦境图》中所演绎的赵孟頫与王蒙画法一样,反映了晚明清初文人画发展的一种新方向。

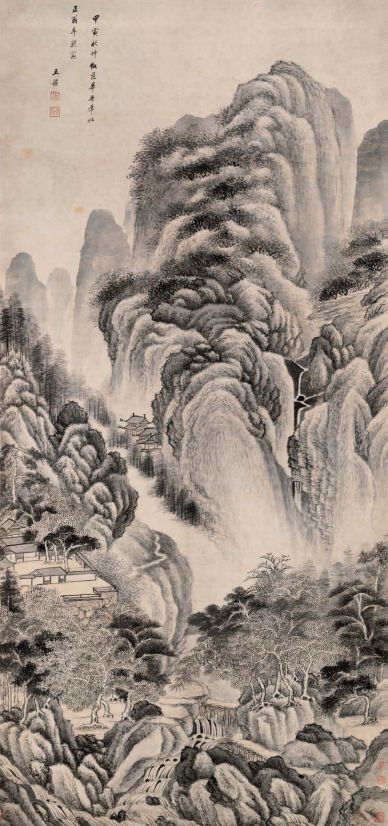

现存最早的王鑑仿王蒙风格作品是画于1649年的《仿王蒙九峰读书图》,该作题跋云:“叔明《九峰读书图》为钱宗伯收藏,岁余时得借观,今仿其笔意,呈仲翁老宗台教正。”王蒙的《九峰读书图》,据古董商吴其贞描述:“气色尚佳,画高松耸翠,危峰陡立,松下有楼房草屋读书于窗内。”〔17〕王鑑虽云“仿其笔意”,实际上在图式上亦以王蒙原作为粉本,此图用解索皴拖墨而下,用笔尖秀,峰顶矾头云集,矾头周遭点苔星罗密布,苔大如豆,点法甚为自由,纷纷攘攘,由峰顶矾头向山腰逸去。该作在山石画法上与1656年的《梦境图》用笔颇为一致,只是近景树木的画法更接近于王蒙的典型特征。此图画法虽然不及《梦境图》工稳,逸笔草草,画面也不及《梦境图》丰富,然从技法上来看,与《梦境图》实同属王鑑中年阶段的成熟画风。再如作于顺治十三年(1654)春的《仿王蒙山水图轴》,与《梦境图》为同年之作,是王鑑仿王蒙画风的另一件代表作,其跋云:“丙申春初仿叔明笔于定慧禅寺”〔18〕。此图在空间营造上与《梦境图》颇似,为一种俯瞰视角的深远之作,整体画意虽不及《梦境图》更具奇幻感,但却更接近王蒙的典型图式。

中年的王鑑虽对王蒙画风心摹手追,却又能别开生面,有所创造—当时他所面对的主要挑战是“取势”问题。从他这一时期作品的图式来看,他擅长以生动流畅的大曲线为龙脉造势,这一手法令山势于开张奇肆之外更添几分活泼妍妩;至于龙脉的细部结构及其衔接处,则又缜密谨严,其起承转合一如交响乐之旋律,纵横交错、回环跌宕。王鑑所要创造的是一种场面辽阔、全景式的山水世界,他上追北宋大家在规模和气局上的恢宏雄健之气,这种审美意识使得王鑑与其同时代者大异其趣。王鑑籍助这类格局架构—就像不同的“九宫”—以掌握古画的结构原则,对不同的古法主题加以变奏处理,求取青出于蓝,自创新法的成就。正如王原祁云:“临画不如看画。遇古人真本,向上研求,视其定意若何,结构若何,出入若何,安放若何,用笔若何,积墨若何。必于我有一出头地,久之自与吻合矣。”〔19〕

在王鑑独出机杼的仿王蒙画风作品中,大抵以创作于1654年的《梦境图》与《仿王蒙山水图轴》最为突出。这个阶段,也正是王鑑时值创作力最旺盛的时期。王鑑晚年的仿王蒙画风作品,在画法上渐趋保守,基本上以忠实王蒙的原作为鹄,较少渗入个人机趣。如其画于1667年的《长松仙馆图》、1670年的《仿叔明云壑松阴图》,无论是在图式、笔法、意境营造上,皆以忠实王蒙原作画风为旨趣,掉入一个尽显他神而无我神的窠臼中了。

文人画发展至明清之际,集腋成裘的文化因素终于发酵成一片灿烂的笔墨景观:一方面表现为画家对古代图式依赖性的加强,另一方面图式已作为笔墨的载体而不再具有强烈的求异需要。至少有一点非常清楚:在明清山水画稳定的图式表象下,律动着一个变动不居的笔墨表现世界。这个世界,只有尽可能地将之放归于历史的原景中,才不至于被肢解与误读。既往的艺术史研究中对于明清山水画主流画风的态度,多集中于讨论其图式的程式化而忽视了画家笔墨个性的新变化。对于这一现象,罗樾给予的定位得到艺术史界普遍的认同与赞誉,他认为,明清绘画是“历史性的东方时期”,这个时期的绘画,“传统风格开始作为主题起作用,而且被解释为它们就是本来的现实。”〔20〕倘若明清绘画确是“关于绘画史的绘画”与“其内容就是思想”,那么王鑑的绘画显然包孕着一种集大成的画史理念,足以作为中国艺术思维的标本供我们进一步研究。

注释:

〔1〕有关王鑑生年问题的辨讹,详见笔者在2009年9月5号于澳门“毫素深心—明末清初遗民金石书画学术研讨会”上发布的《王鑑身世考》一文,参见《毫素深心—明末清初遗民金石书画学术研讨会论文摘要》,澳门艺术博物馆,2009年8月版。笔者另有《王鑑生年考》发布于《美术报》,2010年3月13日。

〔2〕(明)王家桢《研堂见闻杂录》,《明代野史丛书:烈皇小识》,北京古籍出版社2002年版,第297—298页。

〔3〕(清)陆时化《吴越所见书画录》,《中国书画全书》(第八册),第1157页。

〔4〕(清)沈受宏《白溇先生文集》(卷一),清乾隆三年沈起元学易堂刻本,《四库全书存目丛书》(集部·237册)。

〔5〕(清)恽寿平辑《清晖堂同人尺牍汇存四卷》(卷一),咸丰七年刻本,国家图书馆藏。

〔6〕(清)钱唐、姜怡亭纂辑《国朝画传编韵》,《中国书画全书》(第十册),第885页。

〔7〕《太仓州志》(卷十九),转引自郑威《王鑑年谱》,《朵云》1989年第3期,第96页。

〔8〕陈传席《中国山水画史》,天津美术出版社2001年版,第537页。

〔9〕(清)吴伟业《吴梅村全集》(中),上海古籍出版社1990年版,第498页。

〔10〕《虚斋名画录》(卷十四),转引自郑威《王鑑年谱》,《朵云》1989年第3期,第101页。

〔11〕(清)陆时化《吴越所见书画录》,《中国书画全书》(第八册),第1155页。

〔12〕同上,第1157页。

〔13〕《毫素深心—明末清初遗民金石书画展》(别册),澳门艺术博物馆,2009年版,第49页。

〔14〕(清)王时敏《王奉常书画题跋》,《中国书画全书》(第八册),第935页。

〔15〕〔18〕同〔11〕,第1158页。

〔16〕(清)王鑑《仿范宽董源山水轴》,著录见徐邦达编《历代流传书画作品编年表》,上海人民美术出版社1963年版,第132页。

〔17〕(清)吴其贞《书画记》(卷三),《中国书画全书》(第八册),第52页。

〔19〕(清)王原祁《雨窗漫笔》,于安澜编《画论丛刊》,华正书局1984年版,第206—209页。

〔20〕罗樾《中国画的阶段与内容》,《中国绘画国际学术讨论会文集》,台北故宫博物院,1970年版,第286页。

李安源

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……