《夏景山口待渡图》在清初宫廷文化圈中的鉴藏

- 来源:中国书画

- 关键字:书画鉴藏,《夏景山口待渡图》,清初宫廷

- 发布时间:2015-12-30 17:56

明中后期的江南,兴盛书画鉴藏之风,出现了如张丑、董其昌、项子京等书画鉴藏家及鉴藏群体。而在北方,宫廷收藏并未引起帝王的重视。在嘉靖、隆庆、万历三朝,因国库空泛甚至将内府书画作为薪金发放官吏,充当“折俸”。在江南,明末的战乱频发,南方世家收藏不断流失于外,许多传世书画在乱世之际见于雅贿、买卖交易中。藏品以各种渠道流向北方,出现了梁清标、耿昭忠、纳兰性德、高士奇、孙承泽、宋荤等官僚鉴藏家,形成了北方宫廷贵族鉴藏文化圈。

三藩暴乱后,“文治”问题被康熙重视,他在政暇常与熊赐履、高士奇等吟诗品画,并任命高士奇为詹事府录事。〔1〕高士奇的一项重要任务就是整理内府典籍,对宫中庋藏的历代书画进行鉴别。高士奇以他的鉴藏眼光去满足康熙崇尚汉学致用“文治”的心理。书画赏鉴活动在这一时期成为皇室、宫僚重要的文化消遣活动。

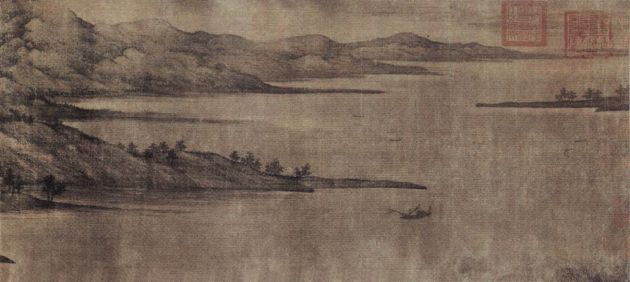

我们从现存纳兰性德(1655-1685)的信札中,发现其向耿昭忠借画以作赏鉴的线索,印证了宫廷文化圈中精英权贵对传世书画精典日常赏鉴活动的存在。作为皇室贵胃的耿昭忠,在与纳兰性德书画鉴藏互动的同时,其手上正藏有诸如董源《夏景山口待渡图》这样的传世精品。从现存传世董源名下《夏景山口待渡图》卷留下的鉴藏印记,可发现董源作品在北方宫廷贵族之间流动的序列。

《夏景山口待渡图》卷上,我们可见“耿昭忠信家公氏一字在良别号长白山长收藏书画印记”多字白文大印和“信公鉴定珍藏”长圆朱文印记。耿昭忠(1640-1686),字在良,号信公,汉军正黄旗人。由多罗额驸晋太子太保。擅文章诗赋,精鉴赏、书法、绘事等诸艺。今传世之宋、元名迹上每有耿氏鉴藏印。

在《夏景山口待渡图》拖尾处,另钤有“臣嘉祚”、“耿嘉祚印”、“会矦”白文印三方,满白文“耿嘉祚印”一方,二方朱白相间印“漱六主人”。印的主人耿嘉祚(生卒不详,17世纪至18世纪初)为耿昭忠之子,字会矦,号漱六主人。显然,《夏景山口待渡图》是耿嘉祚所继承父亲耿昭忠的藏品之一。检览现存古代书画遗迹上的耿嘉祚鉴藏印记,可知耿嘉祚还庋藏过传为卢楞伽的《六尊者像册》、马和之《唐风图》、赵孟頫《行书别去帖卷》,其中元代钱舜举的《浮玉山居图卷》亦经他鉴藏。

从他所用的多方鉴藏印记来看,耿嘉祚鉴藏印的风格多样,制印水准高,说明他极有可能与当时著名的篆刻家有所交往。另外耿嘉祚在《夏景山口待渡图》这样的古代传世名迹上无视画体尺幅形式多次钤印,我们很难排除他在古物赏鉴中的“好事者”角色。

《夏景山口待渡图》卷上还钤有索额图(?-1703)的六方鉴藏印。白文大印“钦赐孝长白山长索额图字九如号愚庵书画珍藏永胎子孙”、长方白文“心园索氏收藏书画”、长方朱文“一丘松竹是闲媒”、圆形朱文“乐圣且衔盃”、一朱文“长白索氏珍藏图书”、一白文“楽葊”印。

索额图,姓赫舍里氏,满州正黄旗人,生年不详。其一生政治生涯从“辅弼重臣”到权失为“第一罪人”,成为康熙朝政治上的风云人物之一。索额图得康熙宠幸,位高权尊。索额图的长子索芬(?-1708),字素庵,号蓼园,别号情云主人。

索芬喜欢标韵书画鉴藏,与在北方的文人书画家交相往还。文学家孔尚任(1648-1718),宗室诗人博尔都(?-1697),来自江南的画家黄鼎(1650-1730)、王翚(1632-1717)都曾是索芬的座上宾。

1703年,索额图因“皇太子立储”事件被康熙定为“本朝第一罪人”死于狱中。1708年,索额图长子索芬、次子阿尔吉善(?-1708)被康熙处死。从索额图裒集以来的家藏书画古玩被罚没,其中《夏景山口待渡图》等名迹成为了清内府的庋藏。

索额图在《夏景山口待渡图》卷上钤鉴藏印六方,比起耿氏父子有过之而无不及。明末清初传世名作上鉴藏印的泛滥或许就是那个时代书画鉴赏“好事者”的一种风尚。颇为有趣的是,索芬与文人、书画家交往标韵于书画赏鉴,却没有在父亲索额图搜集的家藏书画上钤留自己的收藏印记,而索氏家藏的诸多藏品上出现了其弟阿尔吉善的鉴藏印记。

在《夏景山口待渡图》卷现存拖尾处,还可见奎章阁鉴书博士柯九思与奎章阁侍书学士虞集的题赞。卷首则有明董其昌的题端。卷中还钤有“绍”“兴”连珠印,“天历之宝”及明项元汴的印记,可见《夏景山口待渡图》从北宋宣和到南宋内府至元文宗的御府,由皇家收藏再传至明项元汴的私家拥有这一入清之前的传递过程。

清初《夏景山口待渡图》从耿氏家族递藏至索氏家族,再转入清内府,由私到公的藏品流动,〔2〕见证了董源山水画作为鉴藏品分散与聚合的历史过程。

历代书画递传庋藏传,在好事者看来既可射利又可标韵,于书画鉴赏家来说,在真伪之辨、高下之品中不失艺术与美的陶冶。而对于纯粹的文人来说,藏品的一来一去有如云烟过眼,他们无心于物的占有而着意于藏品精神内质的心领神会。每遇名品佳作,睹迹思人,在摩挲品鉴之中与心仪的偶像兴会,进行精神上的对接、贯通,通过赏鉴而实现精神的寄寓。在北方文人鉴藏圈中,通志堂主人纳兰性德(1655-1685)在词章之外雅对赏鉴,他的赏鉴活动是清初宫廷贵族文人生活和鉴赏品趣的又一种显现。

纳兰性德(1655-1685),为武英殿大学士明珠〔3〕长子,原名纳兰成德,字容若(又称纳兰容若),号楞伽山人,满洲正黄旗人。康熙十五年(1676)进士,纳兰性德善骑射、好读书,品格超逸,精于词学。纳兰性德好与江南文士交游,所交皆一时俊彦,其所居渌水亭是顾贞观、严绳孙、朱彝尊、陈维崧、姜宸英等文人雅集之地。

纳兰性德《通志堂集》中存有他与当时著名书画鉴藏家交往的信札及诗词唱和之作。其中有康熙的宠臣兼书画鉴藏家高士奇、江南文人兼书画鉴定家朱彝尊、官僚收藏家耿昭忠等,而他们之间的往来互动则多因书画赏鉴。从纳兰性德给揆叙〔4〕等的信札中,我们可略知其鉴赏绘画的品趣。

其一:

倪迂溪山亭子,乃借耿都尉者,顷已送还,俟翌日再借奉鉴耳。四画若得司农公慨然发览,当邀驾过共赏也。奉覆,不一。弟德顿首。〔5〕

其二:

连日未晤,甚念。黄子久手卷借来一看,诸不一。期小弟成德顿首。〔6〕

其三:

手泐。

比日未奉教诲,何任思慕。前所云表帖张黄美,幸致其过荒斋,奚汇升亦遗其过我。秋色满阶,忽有迅雷,斯亦奇也。不知司天者亦有占验否?此上,不尽不尽。九月十三日,成德顿首。〔7〕

纳兰性德的鉴赏,取向于历代文人书画家的作品,这种偏爱体现在他对被董其昌纳入南宗董巨山水一派的赵孟頫的关注上。康熙甲子(1684)冬,纳兰性德邀请朱彝尊〔8〕到其绿水亭品赏赵孟頫的《鹊华秋色图卷》并鉴题留墨〔9〕。

纳兰性德面对赵孟頫妙迹,触物思古,因物及人,由己之赏鉴而品评赵孟頫之人、之才、之赏鉴,情发于胸作《拟古》一首,诗曰:

吾怜赵松雪,身是帝王裔。神采照殿廷,至尊叹迤俪。少年疏远臣,侃侃议正义。才高兴转逸,敏妙擅一切。旁通佛老言,穷探音律细。鉴古定谁作,真伪不容谛。亦有同心人,闺中金兰契。书画掩文章,文章掩经济。得此良亦足,风流渺谁继?(《拟古四十首》四十)〔10〕

在藏品面前,纯粹的文人参与鉴赏与鉴定家的品鉴略有不同,前者的品鉴活动更显纯粹。敏感而纯粹的诗人眼里,由图像、画意生成更多的触物感怀,画者的道德才学、风度器量,画中的笔墨样态、图像语境,画自身的传藏轨迹等有令其品赏不尽的空间。由作者到作品,由作品到鉴赏,鉴赏一如书画家的笔墨表现,是精神憩居载体的生命过程。文人之所以书斋把玩、摩挲不止于此道,这是其中的原因之一。着意于物的好事者,在世俗尘嚣之难以解悟超逸的尘外之鉴。

赵孟頫于书画“鉴古定谁作,真伪不容谛”的眼力令纳兰性德大为赞叹。对赵孟頫的画风来源,笔墨风格及董源山水画对赵孟頫的影响,纳兰性德有非常清晰的认识,其在赵孟頫《水村图》后题:

北苑古神品,斯图得其秀。为问鸥波亭,烟水无恙否?

从纳兰性德信札可知,纳兰容若对董源在画史至高地位的高度认同及对倪瓒、黄公望作品有着赏鉴的偏爱。他是否曾亲目、把玩董源作品我们还不得而知,但他对赵孟頫作品的鉴赏是情动于中且兴味浓烈的,这亦是清初文人鉴藏家藏品选择的趋向反应。从文献可知,经过纳兰成德收藏或赏鉴过的名画法书有:阎立本《步辇图》、李唐《长夏江寺图》〔11〕、杨凝式《夏热帖》、苏东坡《黄州寒食诗帖》等。作为贵族的纳兰性德,其父亲“明珠好书画,其居处锦卷牙籖,充满庭宇”〔12〕。可想其藏品之多、品类之众足令人咋舌。

纳兰性德信札中提到的张黄美,则是在扬州以装裱为主业,兼做字画买卖,时常往来于南北传递书画藏品的中间人。显然,宫廷内外宫僚的赏鉴需求使鉴赏者之间不仅相互间借览传世书画藏品,同时他们还广泛地与民间涉及的书画藏品的商人、装裱匠接触。在清代著名书画鉴藏家中与纳兰性德家族有非同一般关系的是安岐。端方在安歧《墨缘汇观》篇首的序中直接说:

墨缘汇观安麓村之所著也。麓村尝给事纳兰太傅家,太傅当繁国权势倾朝野,奔走其门者率先以苞苴进,麓村乃得通..〔13〕康熙丙寅年间,安岐尚年幼,其父亲安图就在相国明珠家“执洒扫之役”。康熙丁亥(1707),正值青年的安岐(二十五岁)〔14〕即为太傅明珠在江南的扬州鬻盐。安岐以商人、收藏家的身份在南北之间频繁走动,收藏书画。历代书画珍品从南方流入北方,从民间私家清赏转变为宫廷贵胃豪观,安岐这样的鉴藏家起着重要的作用。

书画鉴藏作为文人、官僚精神生活的一部分,其所形成的品鉴风尚及对藏品的占有,存在于特定的环境之中。藏品的传递历览,会产生品鉴趣味及对藏品拥有的彼此心理影响。无论是鉴赏家的“真赏”还是好事者的“标韵”,古董商的“射利”,甚至是官员间的“雅贿”,这是导致藏品在不同社会环境中的流动。作为皇室贵胃的耿昭忠、纳兰性德等之间的鉴藏互动,进一步驱使民间私藏流向宫廷文化圈并对内府收藏产生影响。

注释:

〔1〕《独旦集》卷1,第4页。

〔2〕美国学者武佩圣有所论证。转引自刘金库《南画北渡—清代书画鉴藏中心研究》,河北教育出版社2008年版,第215页。

〔3〕纳兰明珠(1635—1708),字端范,纳喇氏,满洲正黄旗人。康熙朝名震一时的重臣。

〔4〕纳兰揆叙(?—1717),明珠次子,容若弟。风雅好文,附会赏鉴,与高士竒、朱竹垞等文人多交往。

〔5〕(清)纳兰容若《通志堂集(下)—附纳兰容若手简》,华东师范大学出版社2008年版,第23页。

〔6〕同上,第9页。

〔7〕同上,第31—33页。

〔8〕朱彝尊(1629—1709),秀水(今浙江嘉兴)人。康熙十八年(1679)举科博学鸿词,以布衣授翰林院检讨入直南书房。

〔9〕(清)朱彝尊《曝书亭集》第八册,第57—58页。文渊阁《四库全书》本。朱彝尊跋赵孟頫的《鹊华秋色图卷》曰:“元贞元年吴兴赵王孙罢守齐州,归为……康熙甲子冬,观于纳兰侍卫容若之绿水亭。”

〔10〕何灏《纳兰性德词传》,长江文艺出版社2011年版,第34页。

〔11〕(清)朱彝尊《曝书亭集》第八册,第56页。文渊阁《四库全书》本。朱彝尊跋李唐《长夏江寺图》曰:“康乙丑三月,纳兰侍卫容若购得李唐著色山水卷,邀尔题签……”

〔12〕清史编委会《清代人物传稿》,上编第八卷,中华书局1995年版,第152页。

〔13〕(清)安歧《墨缘汇观》,《中国书画全书》第十册,上海书画出版社1996年版,第315页。

〔14〕范景中《关于安歧·新美术》,中国美术学院学报,2008年第5期,第34页。

刘春

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……