恭王府与溥心畬

- 来源:中国书画

- 关键字:溥心畬,恭王府

- 发布时间:2016-04-15 10:47

溥心畬(1896—1963),原名爱新觉罗·溥儒,后以名为姓。字心畬,号羲皇上人、西山逸士。其为清宗室皇帝后裔。1949年移居台湾,1963年病逝于台北。其诗文、书画皆有成就,擅画山水、人物、花鸟。曾先后在日本京都帝国大学、北平师范大学、台湾师范大学任教。著有《四书经义集证》《秦汉瓦当文字考》《汉碑集解》《寒玉堂画论》等。

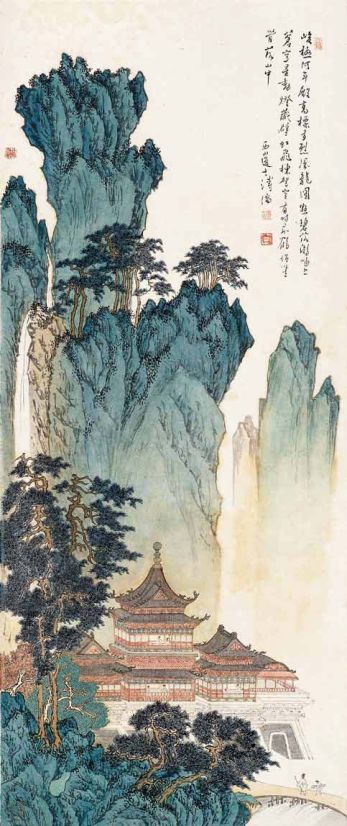

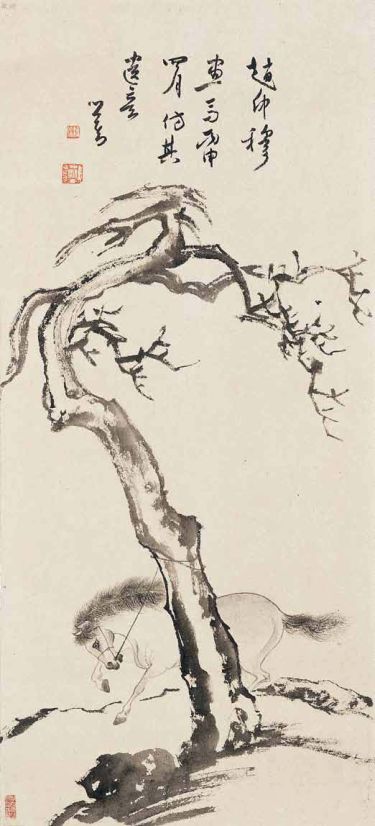

编者按:恭王府是清道光皇帝第六子恭亲王奕府第,前身为乾隆时大学士和珅的邸宅。1896年,溥心畬便出生于恭王府,并被赐名为儒。其后恭王府一直是溥心畬生活学习的地方,直至1949年离开大陆后便再未回来。恭王府内珍藏的历代经典书画都成为他观摹体悟之模本,对溥心畬的书画艺术产生了非常重要的影响。溥心畬善山水、人物、花鸟、走兽,其绘画风格既有北宗的厚重古朴,又有南派的萧远淡泊,注重线条钩摹,较少烘染,与张大千并称“南张北溥”,又与吴湖帆并称“南吴北溥”。本期选发恭王府现藏的溥心畬部分书画作品,呈现了溥心畬晚年的创作风格,可作为1949年之后溥心畬艺术研究的重要线索。

溥心畬名儒,号羲皇上人、西山逸士。生于1896年,卒于1963年,是清朝道光皇帝第六子恭亲王奕.的次孙。溥心畬自幼饱读诗书,稍长专心研究文学艺术,曾入贵胄法政学堂,后又留学柏林大学,学习天文和生物,获得博士学位,他精通经史,后专事绘画。解放前夕出海舟山,远居台湾。溥心畬善山水、人物、花鸟、走兽,山水以“北宗”为基,笔法以“南宗”为法,注重线条钩摹,较少烘染。曾以画名与张大千并称“南张北溥”,又与吴湖帆并称“南吴北溥”。

溥心畬卓绝的才艺是与他的人生经历和贵为皇室后裔的身份密不可分的。溥心畬的许多作品上都钤有“旧王孙”的印章,说明他本人对这一身份是十分执着的。这一身份决定了他的人生经历和艺术境界的卓然不凡,也将他与其他同时代的画家区别开来。故研究溥心畬及其艺术,首先要从其贵为王孙的身份和早年的王府经历入手。但是身处乱世之中,王孙的身份也并非保护伞,溥心畬一生坎坷,虽然是绘画大师,但喜欢以平民、学者的身份出现。从“国破山河在”的“往日不堪回首”,从王孙沦为平民的心态出发,溥心畬与明末清初的画坛巨匠石涛、八大山人是何其相似;然而虽同为皇室后裔,其政治信念、审美理想却与石涛、八大不同。从经济角度出发,溥氏从儿时“锦衣玉食”的生活到成年后的穷困窘迫,又同二百余年前的曹雪芹何其相似。这些均对溥心畲的艺术追求产生了重要影响。在顿挫中,溥心畬完成自己身份的转型。他在1911年16岁迁出恭王府,1924年29岁回到恭王府,一直居住到1938年,共计30年。溥心畬对与自己朝夕相处了30年的恭王府是一种什么样的感情呢?这种情愫如何影响了他的艺术人生?下面首先谈论溥心畲和恭王府的不解之缘。

一、恭王府中锦衣玉食的童年

清光绪二十二年(1896)农历七月廿五日的一天,宏伟的恭王府中传来一阵婴儿的哭声。因这个婴儿的生辰与咸丰皇帝忌日相同,故改为七月廿四日。光绪皇帝赐给他“溥儒”的名字,并期以“汝为君子儒,无为小人儒”勉之。他出生五个月就被赐头等顶戴,后因曾经两度进宫觐见慈禧太后,故有甄选皇帝的讹传。慈禧太后也很喜欢这个孩子,“称本朝灵气都钟于此童”。

作为恭亲王奕.的孙子和贝勒载滢的次子,从1896年至1911年的16年间,溥心畬在恭王府中度过了自己幸福的童年。对于这段时光的回忆,溥心畬无疑是满怀自豪的。他在《溥心畬先生自传》中写道:

余自幼年失怙,先母项太夫人守节抚孤,延师于家,下榻园中,师为欧阳镜溪先生,江西宜春县人,官内阁中书。时贵胄子弟,读书法政学堂,因师下榻园中,早起读书至八时,遂赴学校,读法政,英文,数学等课;归家,饭后,上夜课,每日如是,新旧兼习。

而溥儒之父贝勒载滢在1903年时,为感谢溥儒的私塾授课老师,曾写过一首《赠陈贵甫先生(次子溥儒授读师付)》:有客有客,静寄东轩,额曰香雪坞,溥儒读书处。抚髫相成,儒儿时年八岁,于兹诧根。进德修业,实赖哲人。式礼遵诰,存为世珍。亲受音旨,令德永闻。

溥氏在儿时非常勤勉,也有着超乎寻常的天赋。他4岁读《三字经》《千字文》并练书法,6岁入塾读书,7岁学诗而习经史,13岁时就会作以袁枚的《子不语》为题的五言律诗和以《烛之武退秦师》为题的论说文,为其后深厚的文学修养和诗书造诣打下了坚实的基础。载滢甚为此子骄傲,赞之“总角闻道,渐近自然。贵而不骄,举止详妍。秉直司聪,礼义孔闲。讲习之暇,靖恭鲜言。开卷有得,常咨禀焉”。

由于要遵守清朝先祖“马上得天下”祖训,身为皇室贵胄的他还要学习骑马射术。启功在《溥心畬先生南渡前的艺术生涯》一文中指出:

人的性格虽然基于先天,而环境经历影响他的性格,也不能轻易忽视。我对于心畬先生的文学艺术以及个人性格,至今虽然过数十年了,但每一闭目回忆,一位完整的、特立独出的天才文学艺术家即鲜明生动地出现在眼前。先生为亲王之孙、贝勒之子,成长在文学教育气氛很正统、很浓的家庭环境中。

应该说,溥心畬的艺术成就与其童年和家庭环境,受到正统的文化训练有着密切的关系,也与他在恭王府16年的童年生活是分不开的。

可惜好景不长,在祖父老恭王和父亲载滢去世后,府内形势每况愈下。在溥心畬16岁那年,袁世凯为了铲除异己,兵围恭王府。项太夫人携弱子逃出恭王府,一逃就是12年。按照溥心畬入室弟子徐建华女士的回忆,溥心畬在心中一直缅怀这段压抑而沉重的历史,他说:

我从未对人提起过,在一个暗夜里,从王府翠锦园一处草丛后的狗洞钻出,这样狼狈的逃离王府;心中未曾料想这会是一生转蓬岁月的开始。后来虽然重回翠锦园,不仅时异世迁,园中景物也面目全非;直到一九三八年,迁居颐和园之后,翠锦园的景致仍难恢复先祖在世时所经营的旧观。

这段历史,溥心畬并不太愿意提起,可能这次兵灾对他幼小的心灵产生了一定的影响,使得他逐渐养成了与其兄小恭亲王溥伟迥异的性格,对政治没有丝毫的热情,从而专心致力于学问和书画,渐渐养成了其恬静自然的审美情趣。

从1912年至1924年的12年间,溥心畬度过了自己人生的“西山时期”(16-29岁),他和母亲项太夫人前后居住在清河与京城西郊的戒台寺。在这期间,他主要读书习字,临仿从恭王府带出的宋元名帖和名画,并赴德国留学,后在大哥的安排下同陕甘总督允升之女罗清媛结婚。

二、重归恭王府

1924年,溥心畬已经29岁。在这一年,他回到了自己生长的恭王府并居住了15年,他也由此成为恭王家族在恭王府的最后一任主人。在此3年前,恭王府府邸已被其长兄溥伟抵押给西什库天主教会。溥伟本人则追随溥仪在东北伪满洲国任职并于1936年在长春辞世。关于溥心畬如何安然返回恭王府,其在《心畲学历自述》中语焉不详,只是说到“因荣寿公主(系余姑母)七十正寿,遂奉先母移城内居住”,其安然回归王府当是因当时政治、军事环境稍缓。启功在《溥心畬南渡前的艺术生涯》一文中称“心畬先生与教会涉讼,归还后半花园部分,即迁入定居,直至抗战迁出移居”。1932年,辅仁大学取得恭王府府邸产权,后又以10万大洋从溥心畬处将花园收入置下。1937年抗战全面爆发之时,母亲逝世,溥心畬将心爱的晋墨《平复帖》售出以办母丧。次年,43岁的溥心畬挥别了自己生活了30年的恭王府,暂居颐和园。

恭王府花园中路最后一座厅堂被称为“蝠厅”,这里就是溥心畬居住萃锦园时的书房。时至今日,书房正中还挂有溥儒题款的“寒玉堂”匾额。溥心畬在恭王府的这15年,是他艺术全面发展和成熟的黄金时期。这既要得益于他作为恭王府主人在翠锦园中相对稳定和安逸的生活,同时还得益于他勤奋于对恭王府收藏法书名画的朝夕揣思与临摹。同时,他对政治的淡漠以及对平民生活的追求也使自己在那个混乱的年代可以超然世外,享受到平淡和恬静的生活。身为清朝贵胄的溥心畬并没有同他兄长溥伟和弟弟溥僡一样,奔赴东北追随溥仪伪满政权做他的“亲王”,因他在儿时经历了狗洞逃生的生死离别之后,早已对政治产生了厌倦之情。他不与日本人合作。在北京沦陷之后,他还撰写了《臣篇》一文来表达自己不愿同流合污的文人气节。

即令臣节,资父事君,必有其道。臣之于君,无以过于父母。母之嫁者,有终恩之服,无竭力之义;诚以作嫔异门,为鬼他族,齐服是追,哭于野次,故不为伋也。

溥氏的艺术与他淡泊政治、名利有着十分重要的关系。“如果说他和政治有关系的话,那就是因为换了中华民国,逼他专心读书、画画。”溥心畬在恭王府的15年,同时也是他诗书雅集,结交各方朋友,画名誉满京城的15年,这一时期“南张北溥”的雅号也传遍了大江南北。据启功回忆,溥心畬在此时与一些宗室的文人画家集结在“松风草堂”谈艺、赏花、赋诗,度过了一段十分逍遥快活的文人时光。他说:

松风草堂的集会,据我所知,最初只有溥心畲、关季笙、关稚云、叶仰曦、溥毅斋几位。后来我渐成长,和溥尧仙继续参加,最后祁井西常来,聚会也快停止了。

松风草堂的集会,心畲先生来时并不经常,但先生每来,气氛必更加热闹。除了合作画外,什么弹古琴、弹三弦、看古字画、围坐聊天,无拘无束,这时我获益也最多。因为登堂请益,必是有问题、有答案、有请教、有指导,总是郑重其事。

溥心畬的这段文人生活,只是他与宗室的一些笔墨往来,更重要的是他在绘画上倾注了大量心血。在回府的第六年(1930年),他与夫人罗清媛在中山公园水榭廊中举办了一次合展,引起了轰动。书法家台静农称他的作品打破了北宗山水数百年的沉寂,一扫“四王”空洞陈袭的画风,直取北宗山水的精华,可以称为北方画坛第一了。

20世纪20年代后期,经朋友介绍,溥心畬邂逅了北上的蜀人张大千,从此开始一段长达近半个世纪的传奇交往,也成就了“南张北溥”这个中国三四十年代的画坛佳话。张大千最早何时首次结识溥心畬,目前学术界还有争议,但他们确实惺惺相惜,相互唱和,合作了很多幅作品。

20世纪30年代左右,张大千每次去北京都要照例到溥心畬的恭王府去做客。其登门次数已经不得而知,但就据启功回忆,“大约在距今60年的那个癸酉年”(应为1933年),张大千在恭王府和溥心畬的一次笔墨唱和对他影响极大:

那次盛会是张大千先生来到心畲先生家中作客,……只见二位各取了一张,随手画去。真有趣,二位同样好似不加思索地运笔如飞。一张纸上或画一树一石,或画一花一鸟,相互把这种半成品掷向对方,对方有时立即补全,有时又再画一部分,又掷回给对方。大约不到三个多小时,就画了几十张。……这是我平生受到最大最奇的一次教导,使我茅塞顿开。可惜数十年来,画笔抛荒,更无论艺有寸进了。追念前尘,恍如隔世。唉!不必恍然,已实隔世了。

在一年后的1935年8月,北京琉璃厂集萃山房的经理周殿侯提出了“南张北溥”的说法。后来于非闇在《北平晨报》写下了一篇《南张北溥》的文章,也将二人作比,说“南张北溥”超越了晚清画坛上的“南陈北崔”和“南汤北戴”。此时张大千的名气远逊溥心畬,故难免使人怀疑张大千借助与溥心畬的唱和提升了自己的名望。此后张大千名气日盛,晚年更是泼彩变法,成为一代宗师,在名气上超越了溥心畬。但是他一直对溥心畬十分尊重,溥心畬去世后,张大千曾专程赴台北阳明山公墓祭扫老友亡灵。

在这段时间里,溥心畬出于生计,忍痛售出了自己留存的若干书画名迹。其中比较重要的有易元吉《聚猿图》(1927年售于日本,先藏大阪市立美术馆)、颜真卿《告身帖》(抵押日本三菱,后藏书道博物馆)、韩干《照夜白图》(1936年售于上海叶某,后藏大都会美术馆)、陆机《平复帖》(售于张伯驹,后捐献北京故宫博物院)等。

1937年抗战全面爆发,局势顿时紧张,恭王府的产权亦被转至辅仁大学。无奈之下,溥心畬带着家人搬到颐和园的介寿堂、万寿山躲避战乱并潜心研究学问与书画。溥氏弟子刘继瑛回忆当年,对这一段学画经历印象深刻。

抗日战争爆发后,刘继瑛在京华艺术学校学习国画,因为喜欢溥心畬的花鸟,所以投其门下为徒。那时溥心畲住在颐和园里,为能终日向老师求教,刘继瑛也搬进了颐和园,同师姐住在一起。

“溥先生秉性柔和,对人态度非常和蔼可亲,从不发火,连说话的声音都不大,是一位可敬的长者。”1945年,年逾五十的溥心畬受南京宪兵司令张真夫之邀与齐白石等画家南下,在南京、杭州等地游历数年。直到1949年,54岁的溥心畬赴台。此后的他再也没有机会重新踏入恭王府的大门。此时,这位复古的文人逸士已经在恭王府生活了三十余年。在这里,他凭借王府丰厚的收藏和自己卓绝的才华和素养走向艺术殿堂的顶峰。这座王府给予了他太多的荣耀和回忆,也成为他暮年梦牵魂绕的故乡。

三、王府遗影,梦牵故乡

溥心畬在台湾生活了15年。在这15年间,他主要在台北师范学院艺术系任教,收了不少入室弟子,也有在台中甚至远赴韩国、日本、泰国等地讲学。溥心畬作为一个著名诗人、学者、画家和鉴赏家,在中国台湾和日韩等地享受有很高的声誉。

他在任教期间还闹过不少笑话,例如上课找不到教室、健忘、不会算账等“难得糊涂”的事例,说明他以贵族身份长期过着半隐士的生活,使他与现实生活相脱节。同时这种返璞归真、宁静致远的情愫也正是他超乎常人,在艺术上取得成功的关键,成为时人心中的最后的中国文人画家。

在台湾的最后岁月中,他十分怀念在大陆恭王府中留下的半生回忆,往往怅然。在他的《寒玉堂诗集》中有这样一首诗:

《八月感怀》

已近清秋节,兵烟处处同。

山河千里月,天地一悲风。

兄弟干戈里,边关涕泪中。

京华不可见,北望意无穷。

此首诗应作于1958年或1959年中秋节前夕。然而,两岸虽然一衣带水,却在有生之年再也无法回到自己生活三十年的北京,回到那个承载了自己太多回忆的王府。1963年11月18日,溥心畬病逝,十日之后下葬于台北阳明山南原。

据溥心畬的生前好友、国民党前行政院参议万公潜回忆,溥心畬“临终前,一段时日已不能言语,但仍关心出书之事,留有手写便条请万公潜校对以免万一有错字”。万公潜在接受溥心畬嘱托的25年之后,欣然决定将自己收藏的六十余件溥心畬书画作品无偿捐献给溥心畬的原住所恭王府,其中还包括最后那张溥心畬托付与他的笔迹凌乱的纸条。他说:“我只是把溥心畬送给我的东西,在他死后放还他住过的地方。”他唯一的要求就是“由于纸质易碎,恭王府必须负责妥善装裱,及摄制或印制一套拷贝送给他存念”。而在此之前,曾经收藏过众多书画名作的恭王府却没有一件溥心畬自己的作品。1989年,这批书画作品远渡重洋,来到了溥心畬生活了三十年的恭王府,它不仅丰富了恭王府的馆藏,更告慰了这位埋骨台北的老人对故乡的眷念之情。为了纪念这次书画回家的举动,恭王府特意为这批画作举办了展览,并与台湾中国文化大学的华冈博物馆共同举办了“笔墨留声——溥心畬书画展”。

这批溥心畬晚年的作品同恭王府早年收藏的杰作《平复帖》《聚猿图》《告身帖》《照夜白图》一样,共同见证了溥心畬毕生的艺术追求,透过这些作品,我们看到了一个出身高贵而天赋极高的文人逸士的艺术轨迹。我们既可以从恭王府的早年收藏中了解到影响溥心畬画风的因子,还可以在回归故里的溥心畬晚年佳作中品读到他的画旨、画意。这些作品验证了其题材倾向与小品特征,集中表现了其古典精神状态,从而从本质上体现了溥心畬的“应时而变,利行合一”的终极艺术境界。

孙旭光 责任编辑:宋建华

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……