遊畫台灣南部——天涯海角恒春半島

- 来源:中国怡居

- 关键字:台灣南部,恒春半島

- 发布时间:2015-09-02 15:03

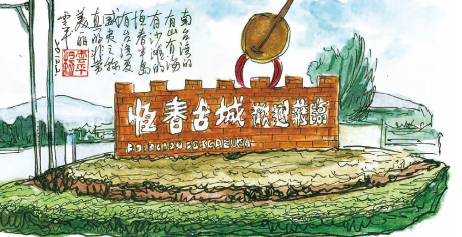

台灣半島不多,南台灣的恒春半島應屬最大,由於一年四季氣溫均在攝氏二十度至攝氏二十八度之間,樹木常綠,鮮花常開,所以有了「恒春」之稱。

海角七號

在大陸,二〇〇二年的第一場雪,讓人們知道了烏魯木齊的美麗;在台灣,二〇〇八年的第一場電影《海角七號》,也讓恒春半島的名氣震天價響,環島遊的路線,因此整個地把它包含了進去。

有台灣評論家在評論《海角七號》的時代背景時曾說:「片中的恒春是台灣最南端一個非常原生態的半島,由於地處熱帶,三面都是湛藍清澈的大海,加上豐富多樣的生態資源,一九八二年政府將第一座「國家公園」設立在恒春鎮旁的墾丁。可即便就是在這麼美的一個地方,鄉土與現代,固守與發展之間也如同難以交融的水與油。自然資源的過度開發,鄉土傳統在現代化進程中的迷失,年輕人對家鄉情感的淡漠,仿佛是這個時代前行中無法規避的通病,「有錢人買下了飯店,也買下了海,年輕人寧願出去給人家當夥計,也不願意留下來。」「民意代表的一席話道出了老一輩人對本色鄉土日漸式微的憂慮與無奈。」也許《海角七號》的拍攝試圖改變這種情形,所以片中的故事給了人們以希望,以期盼。

如今,恒春半島的狀況也因應了人們的希望與期盼,至少在遊人的眼中它的自然美依舊靚麗,四處瀏覽,可以看看它的山,因崎嶇陡峭,大尖山反而充滿魅力;可以看看它的海,因一望無際,大海的無限寬廣也令人的心胸無比寬廣;可以看看它的沙灘,因沙細浪柔,「台灣夏威夷」果然名不虛傳;可以看看它的草原,因水草肥美,農莊牧場也能展現風吹草低見牛羊的曠野景致。而它的鄉土,也就是農耕文明遺留的風俗習慣並未完全拋棄,其中有意思的東西正與現代,也就是當下社會的文化變遷緊密結合;它的固守,也就是歷史和傳統的底線沒有全然顛覆突破,其中有價值的遺存亦發展,也就是今天不斷進步的思維方式有所並存,故而兩者已非難以交融的水與油的關係了。漫步在恒春古城細細的小巷中,回味《海角七號》中茂伯彈著月琴吟唱的民謠,「四季春」與「思想起」稍帶憂傷的曲調更能加深這些感受。

墾丁

如前所述,墾丁是恒春半島上最美的地方,它位於半島南側,一八七七年清廷招撫局自廣東潮州一帶招募了大批壯丁到此墾荒,因而有了這個名字。

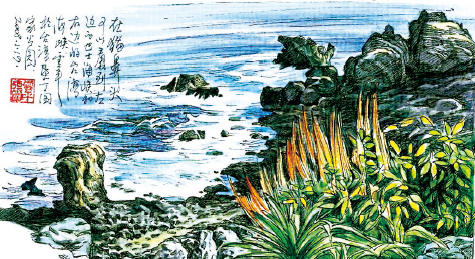

來到風光無限的墾丁「國家公園」,我的心情也旖旎無比。之前在此我遊畫過鵝鑾鼻岬角,與其對峙的還有一個岬角就是「貓鼻頭」,因為它很像可愛的貓咪鼻子而得名。站在這裡視野能達二百七十度,左邊可看巴士海峽,右邊可看台灣海峽,其獨特的地理位置,不禁使我想起了左邊可看印度洋,右邊可看大西洋的南非好望角,真是神奇。坐在山崖上遊畫貓鼻頭,我描繪水碧天藍的大海,描繪色彩其實很豐富的白浪,描繪被海水衝刷得坑坑窪窪的珊瑚礁,描繪陽光下各種不知名的花花草草,感覺這就是享受美好大自然的最佳方式。快完成時來了一群當地學校的高二學生,也許是喜歡我的畫,因為它「很逼真」︵學生語︶;更因為得知我在上海就是教高二的美術老師,而他們暑假時剛去過上海,所以我們馬上熱烈地攀談起來。他們告訴我台灣的教師會因不交作業,不守紀律,不尊重師長,不認真讀書等原由而體罰學生,有時手心和屁股被戒尺打得好痛,此說引得我哈哈大笑了一通。問其效果怎樣,竟都說出奇的好,看來什麼事都不能一概而論,「不打不成器」的古訓至少在台灣還是有道理和行得通的。他們又告訴我很希望兩岸能夠「三通」,既然同是中國人,為何要怒目相對,刀槍相向呢?有什麼不能好好坐下來談的呢?在台灣南部議論此類話題是非常敏感的,學生們的坦率使我吃驚不小。這是發生在二〇〇八年一月十九日的事情,那一天的我心情特別舒暢愉快,不僅為畫好了《墾丁神奇的「貓鼻頭」》這幅畫,更為結交了這幫台灣高中生朋友,中國將來如果能統一,他們一定是功臣!

當我寫下這些文字時,日曆上標明的日子已是二〇一二年十二月十九日,差不多五年過去了,在此期間兩岸的變化非常大,雖然政治上還沒有大的突破,軍事上也沒有基本的互信,但戰爭的陰霾大部分已被驅散,文化上的交流日益頻繁,經濟上的聯繫更為緊密,「三通」也早已實現,對我來說實現了到台灣自由行則是更重要的事,繼而能夠出書。此時此刻我很懷念當年的那些台灣學生朋友們,他們應該大學畢業了吧,不知近況如何?

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……