项目教学法在《手机移动应用开发》课程中的探索与实践

- 来源:新教育时代·教师版

- 关键字:项目教学,手机移动,高职

- 发布时间:2015-12-03 14:41

摘要:随着移动互联网的迅猛发展,全国各地高职院校纷纷开设移动互联网相关课程。其中,以Android为主的手机移动应用开发发展潜力最为巨大。本文结合高职院校人才培养目标,依据高职院校学生特点,围绕《手机移动应用开发》课程知识点,以一个项目为教学主线,进行教学安排、设计和实践。有助激发学生兴趣、培养学生自学能力、提高教学质量。

关键词:项目教学法;移动互联网;Android

一、项目的背景与意义

1.项目背景

随着互联网与手机的结合、3G技术的发展,移动互联网发展势头迅猛、市场潜力巨大,其中Android移动开发平台的发展势头最为强劲,现阶段已造成移动互联网人才需求极大而实际对口人才严重缺乏的现象。目前开设移动互联网专业或相关课程的高职院校虽寥寥可数,然而随着移动互联网的持续发展,为适应技术潮流,全国各地的高职院校将陆续开设此专业或课程。作为一个新兴课题,移动互联网相关课程的教学实践将成为高职院校关心的热门话题。

2.现状分析

(1)高职院校的人才培养目标是培养面向生产、建设、管理、服务等第一线的高级技能型专门人才,使学生形成一定的职业能力。作为高职院校,与本科院校在人才培养方面的最大区别在于,高职院校的教学重点是实践环节,使得培养出来的学生毕业后能马上投入到岗位工作。

(2)高职院校的学生,相对而言,理论知识部分比较薄弱,实操能力相对较强;对能直接看到效果的课程较感兴趣,对内容抽象的课程容易感到乏味而失去学习的兴趣。

(3)作为程序设计类课程,《手机移动应用开发》面临着与Java、C等课程同样的问题:教师难教,学生难学。程序设计类课程一般比较着重培养学生的逻辑思维能力,比较抽象。

为解决以上问题,本人在承担《手机移动应用开发》课程的教学过程中,引入了项目教学法。

3.项目教学法

项目教学法来源于德国的职业教育,是适应德国“双元制”培养学生的一种行之有效的手段。项目教学法针对高职生的学习现状,通过示范项目让学生掌握项目中所涉及到的知识点和整个项目工作流程,然后将学生放入模拟的工作环境中,通过知识迁移、讨论合作来自主完成对知识的学习和技能的习得。它有效地建立了课堂和社会应用的联系,能快速提升学生的多种能力,为学生今后的职业发展奠定基础。在《手机移动应用开发》课程中应用项目教学法,具有十分现实的意义。

二、课程构建思路

1.传统的课程构建

如Java、C等程序设计课程的教学,传统的做法是根据教材章节组织教学知识点。学生在学习的时候,由于没有直接看到各个知识点的实际应用而失去了学习兴趣;另一方面,知识点之间是离散的,而实际应用中往往是几乎所有知识点的综合,学生综合应用能力没有得到锻炼。

2.岗-岗闭环型的教学模式

岗-岗闭环型的教学模式即从岗位需求中来,到岗位需求中去的一种教学模式。首先进行企业市场调研或直接与企业合作,根据职业岗位的实际需求,合理安排组织知识点,模拟企业真实环境,然后以项目驱动的教学方法进行教学设计安排与实践,最后能在课程结束之际提交符合企业岗位需求的项目,直接提高学生的就业竞争力以及职业技能。

3.项目教学法的课程构建

由于高职院校学生的就业是直接面向第一线的工作,因此,用实际有用的项目来进行教学,模拟企业环境,将更有助于激发学生兴趣,提升学生技能。

对于《手机移动应用开发》这门课程,可以分为两部分实施:第一部分为基础篇,主要为Java基础,为后续的项目开发打下基础;第二部分为应用篇,主要为Android开发,以一个改进后难度适中的项目为线索展开。第二部分是关键,在第二部分中,我们将教学内容根据实际项目的开发流程安排为五个阶段,包括项目需求分析-整体方案设计-美工和逻辑设计-程序开发实现-项目测试与发布。其中程序开发实现是重点。

由于课程是全程模拟真实项目的开发流程,因此要先选择一个难度适中的项目作为整个课程的教学主线,当然这个项目最好是通过企业合作的方式从企业中获得的真实项目。

4.课程的考核

可以以提交作品或项目的方式进行。由于本门课程是一门实践性非常强的课程,因此不建议通过笔试来考核。可以向学生提出考核项目,由学生独立或组成小组合作完成(根据项目复杂性而定)。这样的考核方式,更能反映学生的实践水平和技能,也因而更符合高职院校的人才培养特点。

三、项目教学法在课程中的实践

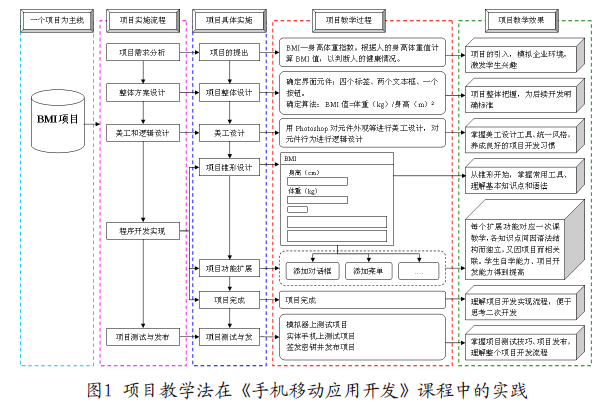

以BMI项目为例说明项目教学法在《手机移动应用开发》课程中的实践。整门课程以一个项目(BMI)为主线,如图1所示。

1.项目需求分析

模拟企业开发真实项目的流程,对引入的项目进行分析,明确项目的需求和要实现的功能。

明确定义:BMI——身高体重指数。根据人的身高体重值计算BMI值,以判断人的健康情况。根据计算结果,给出恰当的建议。

明确功能:要求用户输入身高和体重,计算得到BMI值,根据此值给出建议。

从项目引入开始,学生进行了角色转换,变成企业职员,有助激发学生学习兴趣。

2.整体方案设计

根据项目需求分析结果,确定界面所需的组件及组件布局安排、功能实现的算法等,对项目雏形进行设计。

确定界面组件:4个标签,其中两个用以提示用户输入身高和体重值,另外两个用以显示计算结果和建议;2个文本框,用以接受用户输入的身高和体重值;1个按钮,用以确认信息并计算结果和给出建议。

确定算法:BMI值=体重(kg)/(身高(m)*身高(m))。注意单位的转换。

3.美工和逻辑设计

以整体方案设计为参考,对项目中用到的元件进行美工和逻辑设计,包括应用程序的图标、元件的外观、不同状态下元件的行为等。这个阶段一般使用Photoshop等软件辅助完成。

4.程序开发实现

此部分的教学是重点,内容构建大致分三个阶段完成:

第一阶段,简化项目。先将项目进行简化,使其满足最基本的功能,得到一个简单项目的雏形。此阶段学生应该掌握好项目开发环境搭建、开发工具的运用、框架结构、基本知识点和语法,界面的布局和逻辑代码的编写等基础知识。

第二阶段,在第一阶段形成的雏形基础上,逐步完善、扩展功能。在教学过程中可以以一次课程为单位,每次课程完成一个或若干个功能(知识点),如为项目添加对话框、添加菜单等。通过功能的拓展,开拓了学生思维,鼓励设计个性化项目。

第三阶段,项目完成。课程结束的同时,学生将完成一个完整的、有实际意义的、具有一定功能的项目。至此学生对Android项目的整体开发有所掌握,并对安排的知识点有所熟悉和运用,具备一定的Android项目开发能力。

5.项目测试与发布

将完成的项目导入到模拟器上进行运行测试,然后再安装到实体手机上进行运行测试,通过后,即可将其签发并发布到Android市场上。

四、项目教学法课程实践意义

将项目教学法应用到《Android开发与应用》课程中,总结得到的意义有:

1.整个课程以一个项目为主线进行教学,学生能够置身企业环境中,进行角色转换,理解项目开发整体流程,对项目开发的意义和实施有明确的定位。

2.先给出雏形,再完善功能,以功能组织知识点进行教学设计,遵循了循序渐进的教学规律,易于为学生接受,能激发学生继续学习的兴趣。由于每次课程学生能完成一定功能,将给学生带来巨大的成就感,从而驱使他们要学好的决心,促使他们思考更多功能或问题的实现和解决,培养学生自学能力和实操能力。

3.每次课程的知识点间因语法结构而独立,又因项目而相关联。独立是指每次课程为完成不同功能,将使用不同的控件和方法,这些控件和方法无论在外形上还是逻辑上都是不同的。而关联是指每次课程完成的功能都是为完善项目而存在的。这样一方面使得学生为了完成一个功能完善的项目,将认真听讲全部课程;另一方面,也使得某些学生不会因为某次课的内容跟不上,而影响后续课程的同步。

4.有助于启发学生在项目开发的过程中根据自身情况而思考提出一些个性化设计。比如,如何更改应用程序图标的问题等。教师可以给予一定的时间先让学生先独立思考寻找实现的解决方法,然后再根据该问题实现的难以程度,结合教学进度,选择进行个别辅导或是集体解答。有助于促进教学互动、开拓学生思维、培养学生思考解决问题的能力、提高教学质量。

5.项目教学法在《手机移动应用开发》课程中的实践,充分体现三个中心的改变:

(1)由以教师为中心转变为以学生为中心:教师作为主导,学生作为主体。充分发挥学生主动性和能动性。

(2)由以教材为中心转变为以项目为中心:课程不再根据教材章节安排知识点,而是以一个项目贯穿整个教学过程。

(3)由以课堂为中心转变为以实际经验为中心:在教学过程中,模拟了真实企业的工作环境,引入实际有用的项目,有助于提升学生积极性和技能。

五、结束语

本文以项目教学法在《手机移动应用开发》课程中的探索和实践,阐述了其可行的实施过程,并分析了其意义。以实际的教学经验进行反复探索和实践,取得了显著的成效。为项目教学法在类似课程中进行课程安排、设计和实践提供了有价值的参考。

参考文献

[1]林秀朋.项目教学法在《机械基础》课程中的实践与探索[J].现代企业教育.2010,(16):32-32.

[2]熊健.基于Android平台的企业移动应用开发框架的分析与设计[J].软件.2012,(11):44-46.

[3]公磊,周聪.基于Android的移动终端应用程序开发与研究.计算机与现代化.2008,(8):85-89.

蔡艳桃

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……

关注读览天下微信,

100万篇深度好文,

等你来看……